|

|

|

Web評論誌「コーラ」 |

|

■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |

|

<本誌の関連ページ> |

|

■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |

Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |

|

|

|

(本文中の下線はリンクを示しています。また、キーボード:[Crt +]の操作でページを拡大してお読みいただけます。)

●パネル展の全国巡回を続けてきて

私たちが化学物質過敏症・香害の周知活動を始めておよそ2年あまり。その間、多くの人たちの協力と励ましの言葉に支えられいくつものパネル展が実現したが、ありがたいことにいまも多くの開催の申し出や相談が引きも切らない。反響も大きく、当初の勢いそのままに活動は続いているようにも見えるが、香害問題ははたして解決に向かっているのか。活動のジレンマと見出された光明。啓発活動を通して見えてきた香害問題の現在地とは。

●パネル展はどのように伝わり拡散していったか

昨年5月の堺市総合福祉会館での大型パネル展の初開催以降、全国各地で行われている会場の熱気は、そのまま香害に苦しむ人びとの期待感となって表われた。来場者は、一向に報われぬわが身を、苦しすぎる現実から救ってくれる蜘蛛の糸としてこのパネル展を捉えてくれたかのようだ。Web評論「コーラ」51号掲載の「化学物質過敏症・香害パネル展/堺−京都−東京 巡回記」では、来場者が、大量の解説パネルや生身の患者からの手紙に食い入るように見入っている様子を描写している。それはやがて詳細な感想や豊富な画像などとともにSNSで拡散され、マスコミに取り上げられ、来場した議員が地元に持ち帰り、議会での質問に引用されるなど様ざまな形で喧伝された。

SNSでの盛り上がりはもちろんのこと、私たちを取材した新聞記者やテレビのディレクターたちは、いずれも並なみならぬ意欲と情熱をもって、業界のタブーをも恐れずこの問題に取り組んでくれた。新聞記事や番組はいままでほとんど取り上げられてこなかった切り口で、人びとの元へ届けられることとなった。柔軟仕上げ剤の香料やそれらを包含するためのマイクロカプセルの健康上のリスクを説明し、日用品を無意識のうちに使用する人たちが知らないうちに加害者となっていること(イノセントポリューション=悪意なき汚染)などを要領よく解説してくれた。

●パネル展、その後の期待と失望

少し大げさに言うと、私たちのパネル展は、マスメディアへの露出や議会質問をはじめとした成果をパワーの源として、香害問題の現状を大きく変えていってくれるのかと思っていたのだが・・・。

しかしながら現実はそう甘くはなかった。同情はしてくれる、啓発のチラシは撒いてくれるあるいは掲示してくれる。その先に一歩踏み込んで対処してくれる場合すらある。ではあるがそこまでである。学生であれ、社会人であれ、すべての人がそこに香料などのニオイ成分を持ち込まないことなど土台無理な話かもしれない。これは配慮ということばだけでは決して解決しえない、この問題の根本に横たわるジレンマの正体なのである。

香料入りの合成洗剤の使用について配慮を求める、給食着の共同使用のルールを変える、香害被害者に別室を用意する、隣り合わせる人の香料使用を一定程度制限する、担任の教師だけでも柔軟剤を止めてもらう。たしかにこれらを実行してもらうのとしてもらえないのとでは香害被害者のダメージは大きく変わるであろう。しかし、別の見方をすれば焼け石に水ともいえる。結局は付け焼刃の対策では根本的な解決に至らないことくらい、皆分かっている。トイレの芳香剤を廃止するにも「在庫が捌けてからでないと・・・」、「ニオイは個人の好み」の常套句。合理的配慮を求められた側の「アナタ以外の人に強制することはできない」のセリフは今現在もよく聞かれる。結論。「ザンネンながらここにアナタの居場所はない」。香害被害者の思う根本対策はひとつしかないはず。しかし配慮を求められているほうにとっては「どこまでやれば?」。こうして夢見られた周知活動による世の中の変革はすぐには起こらず、堂々巡りを繰り返すばかりである。

香料の使用について理解を示してくれている職場に、柔軟剤ユーザーの新人が配属された。香害について説明し合理的配慮を求めると、その新人の家族からクレームが入った。家族のために来てもらっている介護サービスの担当の香料成分で体調を崩してしまい、柔軟剤の使用を控えてもらうようお願いしても聞き入れてもらえない。となり近所の洗濯ものについてお願いに行くとすごい剣幕で怒鳴られた。この問題では係争問題にまで発展するケースも。スーパーの食品移香がひどく、個包装のパンや食肉、米まで汚染されていてクレームを入れても暖簾に腕押し。郵便局や宅配業者のドライバーのニオイから、持ってきた段ボールや注文した商品へのニオイ移りまで悩みの種は尽きない。

●能登半島沖地震

今年の元旦。能登半島地震が起こり、多くの人が避難所へと向かう姿がニュースに映し出されてた。しかし、避難所の環境について言及される場面でも過敏症や香害にまで話がおよぶことはない。アナフィラキシーなど災害関連死に直結する重大な疾病であるというのに・・・。

そんななかSNS上には、北陸に居住する、あるいは実家があるという香害被害者たちの悲痛な声も寄せられた。

これは普段の生活についても同様だ。公共交通機関や公共施設、ありとあらゆる生活空間において、香害被害者が安心して息ができる空間がない。体調不良を起こした際の最後の砦であるべき医療機関が無香料空間であってほしいとの願いも空しく、その病院こそがもっとも化学物質過敏症患者にとって鬼門であるという笑えない皮肉。

妻が大学病院に行った時のこと。受付で過敏症であることを告知したが、担当看護師が柔軟剤ユーザーであった。担当の医師にそのことを伝え窓を開けてももらい、看護師の交替をお願いするとお決まりのセリフ「ニオイの強いのは使っていません」。担当医師は、香害のことを知らず、妻の話にすぐさまネットで調べてくれた。その医師はさほどニオイがしなかったので訊ねてみたところ、それぞれの白衣について、医師はクリーニングに出し、看護師は医局内のランドリールームで自分たちで洗っており、柔軟剤を入れている可能性を示唆した。よければご意見箱に投函して帰ってください、とのサジェスチョンにしたがい意見を書き、返答を求める項目にチェックを入れ帰宅したが、その後病院からの連絡はなかった。この大学には化学物質過敏症を研究している教授も在籍しており、知人の子息が在学していた看護学校でも香水や整髪料など強い香りの使用を制限されているという話を聞いたことがある。

●つきまとう今と将来にわたる不安

化学物質過敏症患者や香害被害者にとって、日常空間がどれほど苦しみに満ちたものであるかということについては良く語られるところであり、一般の人たちにとっても説明されればあるていどには理解のおよぶところではある。たとえば避難所の件しかり、病気やケガ、法事など特別なシチュエーションについてはなかなか想像力がおよばないのが現状だ。過敏症患者、香害被害者にとっての老後は一般の人にとってのそれとはまた別の意味で苦難に満ちたものといえよう。

病院に行けない。親の介護ができない。自分の介護が受けられない。福祉施設にも入れない。そもそも若年時からの発症者にいたっては、じゅうぶんな教育が受けられなかった子どもや職を奪われた人も多く、今現在および将来にわたって生活していくだけの資金が枯渇しているケースも数多くみられる。

●香害問題、その限界と垣間見られた光明

ここまで書いてきた時点ではもはや暗澹たる気持ちにしかならない。しかし、もうすこし色んな角度から、この2年あまりに起こった事象を掘り起こしてみると、わずかではあるが変化が見られた。光明ともいうべき側面も見えてきた。それらをいくつか見ていきたいと思う。

●食品移香と宅配業者

いまから書くのはわが家のケースである。妻が化学物質過敏症を発症してからは、できるだけ無農薬や減農薬の食材をもとめるため、食材を中心に宅配を頼んでいる。しかしこの数年、食品移香の問題もあり、宅配の担当者のニオイ、パッケージへの移香がいよいよひどくなったため、担当者を通じて柔軟剤の禁止や担当者の変更をお願いした。そして返ってきた答えは「ひとりのお客さまのために柔軟剤を禁止にすることはできません。担当者を変更されてはどうか。」というものだった。担当替えにより無臭になるという保証はない。だが、わが家の男性担当者は、当時開催していた地元の福祉会館のパネル展を見に行ってくれて、柔軟剤を止めてくれた。その後3カ月を迎えようかというころには、ずいぶんと移香が減ってきたと妻が言った。とくに個包装になっていないような場合、梱包の段階で、作業員の使用する洗剤や移香により食材にまでニオイが含浸することは避けられないものの、「家族や子どものことを考え」て英断してくれたこの担当者のおかげで、無事、宅配を続けることができたのである。

宅配業者の問題については、とくに郵便局員や宅配便の配達員のニオイが激烈な場合がほとんどだ。猛暑の時期の汗臭を気にするのは心情的には理解できても、郵便物や回覧や宅配物が届く、工事業者や修理に来た作業員がわが家に入るたびに怖気震える妻を見ている立場としては、そのすべてを見逃すわけにはいかない。

しかし、このわが家の担当者のようなケースを体験できたことは大きな喜びであった。

●子どもから寄せられる関心

さらに私の体験から。若い子育て世代の母親とさいきんはとくに小中学生くらいの非発症者つまり普通の小学生や中学生がこの問題に関心を持っていると実感できる事例を紹介する。

私たちの活動のフィールドは、公共施設でのパネル展示だけでなく、地域のイベントなどへのスポット的なブース出展にまで拡がっている。そんななか、さいきん参加した地域おこしのようなマルシェなどのイベントでは、おもに地域の主婦が主体となっているケースがほとんどであった。そんなイベンターが掲げるテーマにはエシカルなものが多く、ブース来場者や出展者と話をすると、すでに香害問題に興味をもっている人やその周辺問題には興味を抱いているという人たちがひじょうに多いということが分かった。

また、私たちのパネル展では参加型と称して、会場で無償配布する啓発用のステッカーを模造紙に貼りつけている。それを剥がして持ち帰ってもらい、空いたスペースにメッセージを書き残してもらうという趣向を凝らしている。はじめのうちは、過敏症患者や香害に苦しむ当事者たちからのメッセージと一般の人でも大人からのメッセージが多かった。

子どもが香害問題に関心を寄せていることを示す象徴的なできごとが二つあった。先日開催したある会場では夏休みに入ったせいか、小学生のこどもを連れた母親が「子どもの夏休みの研究に」と訪れたケースがあった。

また、私が香害の講師を務めた、市民がボランティアで講師を務め生活の知恵などを講義する1日かぎりの「学校」を模したイベントでは、自由に選べる授業のなかから、親の引率なしで小学4年生と中学1年生の兄妹が受講してくれた。私は、うれしい気持ちと単純な興味から「お母さんから言われたの?」と聞くと「いいえ。自分たちで決めて聞きに来ました」との返事。他の受講者もいるので、じゅうぶんに気をつけたうえで、彼女らが香害被害者でないこともそれとなく聞き出した。

受講後のメッセージには「この世にはにおいのせいでくるしんでいることをしれたことと自分がならないようにまわりもならないようにせっけんからはじめることと小さなことでいけること(原文ママ)」そう書いてあった。

●まわり(世間)の反応=「香害」ということばの認知は

私たちの活動がマスコミに取り上げられたころから、相次いでテレビや新聞などで香害が取り上げられるようになった。あいかわらずテレビでは、耳障りの良いCMが洗濯用合成洗剤や柔軟剤の効能をこれでもかという演出で伝えているさなか、香害を伝える諸種の媒体は、被害者の窮状を訴えるものから、柔軟剤に使用されているマイクロカプセルの実態を解説するものまで多様なアプローチで現状を取り上げている。最近では「女性セブン」といった一般大衆誌にまでマイクロプラスチックの害悪が取り上げられている。

ところでこの2年のあいだに、香害問題のリサーチも兼ねて、私たちはつとめて周りに柔軟剤の話題をするようにしている。この活動をはじめたばかりのころは、香害やマイクロカプセルのこと、またそれらが体調不良の原因であることを「知らない」住民が多かったのが最近、「知ってる」人が増えてきた実感がある。より詳しくいえば「知らない」から「名前だけは知っている」になって、いまは「体に悪い」ことまで周知されているという感想が多い。

「じつは私もあのニオイがイヤで」という声も聞こえてくるようになった。このことはすなわち、この問題の認知が徐々に図られてきたことを物語っている。タバコのニオイが苦手でも、誰の前でも、どこであろうとタバコを吸うことが当然の権利としてあった時代には、イヤだという気持ちを背面に追いやって、いわば様子見していたのが、世論に背中を押されて「やっぱりタバコのニオイが嫌いです」とハッキリと言えるようになってきた風潮にどこか似ているといえる。

●香料製品についてのアンケート結果

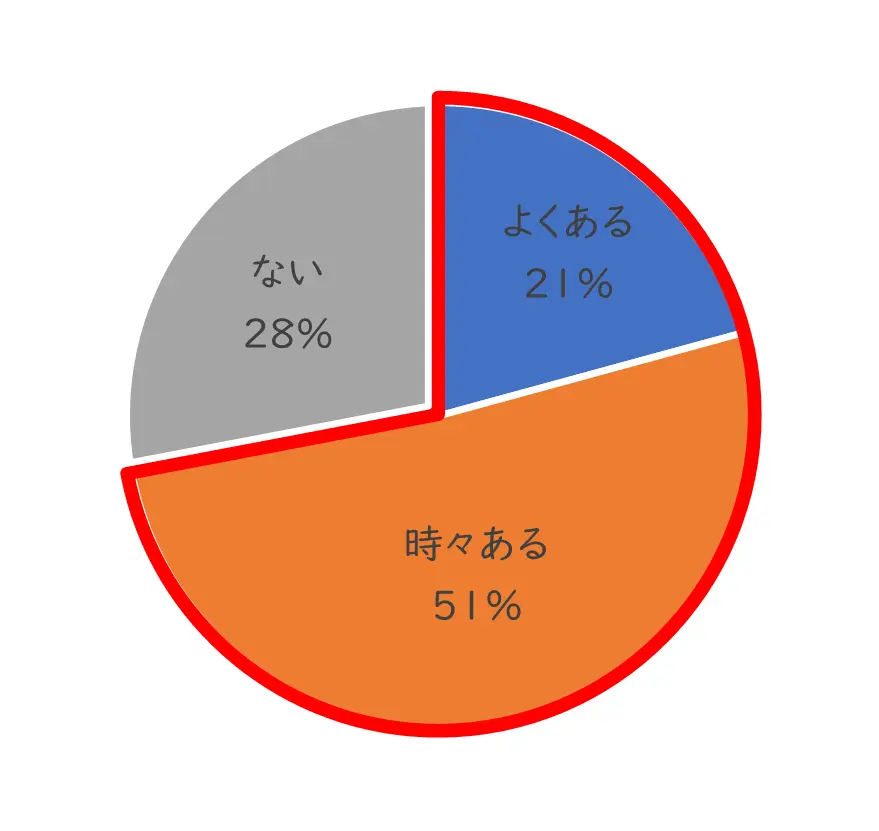

これらの一般の人たちの意識の変化を如実に示す例として、シャボン玉せっけんが最近公開したアンケートがある。[シャボン玉石鹸HP【香害・化学物質過敏症に関する意識調査】(2024.07.01)より]

「日用品や化粧品の香料によって不快な経験をしたことはあ」るか、との問いかけにたいして、

「よくある」と答えたのが21%。「時々ある」と答えたのが半数以上の51%で、「よくある」と合わせるとじつに72%の人が不快な経験をしたとあり、「ない」の28%を大きく上回っている。

また、「人工的な香料によって体調不良を起こしたことがあるか」の設問には、「よくある」が11%「時々ある」が32%「ない」が57%となっており、体調不良をじっさいに起こしている割合としては高いといえよう。

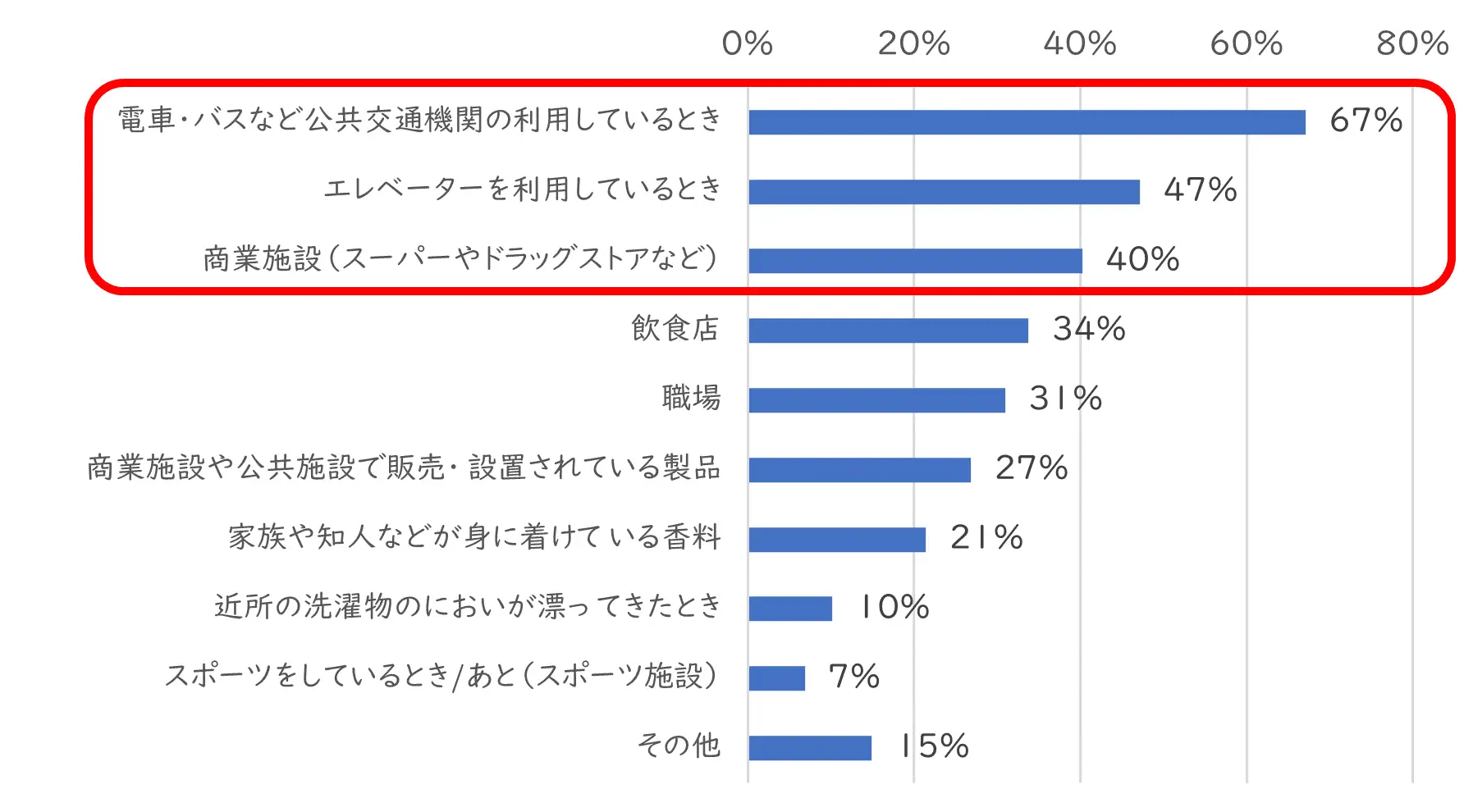

また、「不快に感じた」または「体調不良を起こした」場面についてもこのアンケートは問うているが、

この資料によると、人工的な香料による体調不良経験は、過去5年連続で増加傾向にあるとのこと。この結果ははたして、私たちの周りの反応をほぼ正確に反映しているように思われた。

経済産業省は、2022年の柔軟剤の年間販売量が約40万トンであったこと。販売金額は約1211億円となっており20年前からほぼ倍増しているとのデータを出している。これも、上述のデータの結果を補強するものとして捉えてよいであろう。

●メーカーに署名を手渡す運動も

世間への周知と、メーカーの香害製品の製造販売の自粛、国の規制。そのどれもが、この運動の大切な要素である。私たちの活動は周知に徹しているが、その他のふたつについてはどうであろうか。現状の一例をお伝えしたい。

香害をなくす連絡会(事務局・日消連)、香害をなくす議員の会、カナリア・ネットワーク全国の3団体が合同で行った「STOP!マイクロカプセル香害」キャンペーン。オンラインと紙媒体で集まった8,999筆の署名は、2024年の1月に日本石鹸洗剤工業会と花王、ライオン、P&Gジャパンの4カ所に提出され、2024年1月23日には、衆議院第2議員会館で、記者会見と院内集会が開かれた。署名については、メーカー3社のうち花王、ライオンについては、それぞれ総務や受付での受け取り、P&Gジャパンは訪問時には受け取らず後刻送付のかたちとなった。(以上、日本消費者連盟の報告より)

また、集会を取材した朝日新聞の取材に対して花王は「好きな香りを快適に感じられるよう、香りを保つ目的で配合している」、ライオンは「長続きというより、特徴を変化させないために使用している」と回答している。(以上、朝日新聞DEGITAL 2024年2月15日より)

2017年から香害問題について、国が事実を認めしかるべき対策を講じるべきとのスタンスで様ざまな提言を行ってきたこの団体が、今回はそのベクトルをメーカーに向け、要望をマイクロカプセルの禁止に絞って申し入れるかたちとなった。このような取り組みが、国会での追及や私たちのような草の根運動との相乗効果を生み、徐々に成果を上げることを期待したい。

●メーカーのスタンス

ではメーカー側は、香害被害の加害者として名指しされている問題にどのようなスタンスをとっているのか。NHKの番組のWEB版で、取材を受けた各メーカーの返答を見てみると・・・。

花王は、「柔軟剤の香りで体調を崩したとの声が会社に寄せられている。香料や香り入りカプセルも含め化学的な知見に基づいて安全性が確認されてもののみを使用」と答えている。P&Gは、「香料および香料関連成分を含む全成分は安全性を慎重に評価し確認した上で使用」。ライオンは、「製品の香りによって体調を崩されたという声がある。最終製品の安全性を確認した上で販売。十分なリスク評価を行い安全性が確認された原料を使用」と答えている。(NHK NEWSWEB 2023年8月1日より)

●議会答弁で露呈する国の対応

つぎに、国の規制は進展しているのだろうか。じつは地方議会のみならず国会においても、ずいぶん昔から化学物質過敏症・香害についても議会質問は行われてきた。いまではその内容もいよいよ充実したものとなり、国の対応にも変化を期待したいところであるが実際はどうであろうか。

その一旦を以下に示し、同時に国の対応がいかに稚拙なものかというところを見ていただこう。

2024年の2月27日の衆議院予算委員会分科会で行われた日本共産党高橋千鶴子議員の質問を、以下、日本共産党youtubeチャンネル「香害や化学物質過敏症(CS)介護提供に影響 2024.2.27」より適宜採録する。

問題点は多々あれど、特筆すべきは、とどのつまり厚労相の答弁は結局毎回同じであるという点である。

くわえて、筆者が太字で示した箇所について、議員が質問する介護サービスの場面において、柔軟剤の使用を止めてほしいという訴えを受け入れるのが合理的配慮に当たるのかとの質問に対して、内閣府の審議官が「過重な負担でなければ」と答弁している。これではまるで事業者の従事員が、柔軟剤の使用を止めることを求められることが過重な負担であるとした場合は、香害被害者が合理的配慮を求めることができないというふうに、事業者のためにあらかじめ逃げ道をつくってやっているかのようだ。

また、昨年2023年の9月25日にEUで採択された、マイクロプラスチックの意図的な添加への規制を追い風に、日本でもマイクロカプセルの禁止を念頭においた質問にたいしても、専門外来の都道府県に1カ所の設置についても、判を押したように「病態の解明中だ。一刻も早い診断基準や治療法の確立を期待する」の文言。

厚生労働省をはじめとした国の対応は、香害と柔軟仕上げ剤などの合成洗剤との因果関係については、いまのところ慎重な態度を取り続けている。というよりは、積極的に「調べない」というベクトルが働いているかのようである。ともあれ国会答弁レベルでいえば、「頭痛や吐き気などの諸種の症状が生じていることは周知しているが、香害といわれている現象の原因や病態、発生の機序は不明であり、疾患概念としては確立されておらず傷病として認められていない状況でありうんぬん・・・。引き続き各省庁と連携を図り、病態の解明および広く周知してまいりたいかんぬん・・・。」様ざまな切り口、言い回しを駆使し行われる議会での質問に対して十年一日のごとく繰り返される紋切り型の答弁に終始している。

●エビデンスはすでに証明済み? 科学的知見ははたして必要か?

ではつぎに既存の疾病概念に当てはまらない疾病の存在を、病態解明に先立つものとして打ち出した事例を紹介する。

化学物質過敏症を理由とする労災不認定処分が取り消された事例(「TKCローライブラリー」2022年1月21日掲載分参照)では、その判決要旨の中で、「1化学物質過敏症の存在」として次のような説明を加えている。

まさしく「疾病としての概念、発症機序、診断基準等について明らかでな」くとも、既存の疾病概念に当てはまらない「化学物質過敏症」という疾病の存在自体を、医学は認めているのである。それと同じように香害も、事象としては厳として存在し、苦しむ患者はたしかに存在するということを認めているのであり、ここでは、私たちが上で見たような国による紋切り型の答弁を打破する論理展開がみてとれると同時に、香害問題にも敷衍できるのではないかと思われる。

この判決は、たとえエビデンスが証明できてなかろうが、病気の存在を認めるかぎりにおいて国は、メーカーは、あるいは学校や職場は、なんらかの措置を講じなければならないということを明確に示している点で重要であるといえる。

●PFAS問題の推移との類似性 公害問題の新たな様態

この世間一般での周知が進んだ状況と、それを認めようとしないメーカーや国の認識との大きな溝を埋める方法ははたしてあるのか。

ともに水や人体へ甚大な影響をおよぼし、それが全国あらゆるところで起こっているという意味で、類似した問題群であるといえる香害問題とPFAS問題という2つの現象。その一方であるPFAS問題の推移との類比により、香害問題を解決に導く道筋が見えてくるかもしれない。

自然界ではほとんど分解されず「永遠の化学物質」と呼ばれるPFAS。フライパンのフッ素加工やそれらを扱う工場、自衛隊などが出す泡消火薬剤などが汚染源と呼ばれている中、高濃度のPFASが水道水から検出された岡山県吉備中央町の問題を嚆矢に、マスコミを中心として世間ではPFAS問題がかまびすしい。

実態調査の遅れ。因果関係の否定。よほどの事態を招来しないかぎり動こうとはしない国と行政組織。この問題は、化学物質が水や自然を汚染し、人体を棄損するという点とともに、事態の推移においても香害問題と類似する点が指摘できる。

2024年6月に放送されたNHK「クローズアップ現代 追跡“PFAS汚染”汚染源は? 健康リスクは?」。

岡山県吉備中央町の水道水や住民の血中から高濃度のPFASが検出されたが、現地の第3者委員会は、健康面について現時点でほかの地域との違いは見られないとする中、NHKが行った有志による住民27人に行ったアンケート調査において興味深い結果が出ている。

それによると、「脂質異常症」が10人、「肝機能障害」が4人、「腎機能に異常」が3人、「流産」が3人という結果が得られた。

これらの結果を受けて、番組出演のPFASの対策を検討する国の専門会議のメンバーでもある群馬大学の鯉淵典之教授は、因果関係については、PFASに暴露された人を2千人、3千人用意して、それと同等数の暴露されていない人の発症率を比べないと因果関係は分からないと語っている。ましてや発症原因を一人ひとり調べていく困難についても言及している。

そして、肝腎のPFASの規制はどうなっているかというと、国は一部のPFASおよびPFOSについていまから4年前、水道水の目標値を1リットル当たりPFAS・PFOS合わせて50ナノグラムに設定。しかしこれはあくまで暫定目標値であり、水道を管理する自治体に対して法的な規制はない。くらべてアメリカは、はっきりと規制という形でPFAS、PFOSともに1リットルあたり4ナノグラムとしている。

鯉淵教授はつぎのように言う。

「日本は慣習として、毒性が明らかになってから規制値を作る。それに対して欧米は、疑わしきは罰する。毒性が分かった時点で予測される毒性に合わせて規制値を作る。」(太字筆者)

また鯉淵教授は、規制値を設けているアメリカの現状についても言及。「(規制値が設定されている)アメリカの現状が、検査結果として45%くらいの水道水から7ナノグラムのPFASが検出(中央値)された。」

岡山県吉備中央町の水道水からは、暫定目標値が1リットル中50ナノグラムなのに対してその28倍の1,400ナノグラムの高濃度のPFASが検出された。

被験者27人の血中濃度が、アメリカの指針値である1ミリリットル中20ナノグラムとされているなか、じつに9.3倍の186ナノグラムであることが示された。

おそらく、クローズアップ現代において複数回取り上げられたことも手伝い、吉備中央町ではこの10月から公費で住民の血液検査を行うとしている。こうなってくると、国も何らかの対策を打ち出さねばならなくなるかもしれないという期待感がでてくる。化学物質過敏症・香害においても、周知活動やメーカーや国への働きかけと同時に、被害者の存在を認め、そこから段階的に、具体的な調査や規制がはじまることを願う。

●「安全」という情報を私たちはどう信用したらよいのか

大いなる期待感を胸にこれからの成り行きを見ていきたいと思うのだが、私自身、周知活動をしながら、どうしてもあるジレンマに苛まれる。

それはたとえば、メーカーのいう「安全性」についてである。私たちはその情報をどう信用したらよいのか、あるいは疑ったらよいのか、そう考えだすといつも、それについての判断のみちすじは、最初からわれわれ素人には閉ざされているのではないかという感覚を覚えるのである。

メーカーに「十分なリスク評価を行い、安全性が確認された原料を使用」と言われれば、私たちは口をつぐむしかない。私たちは、原子力発電の安全性についても、航空機の安全性についても、食品の安全性についても、私たち自身では検証できない。これらの安全性にはかならず研究者の科学的な検証が必要になるからだ。

しかし、専門家の検証を待っているあいだにも新しい技術は日進月歩で生まれてくる。新しい化学物質も日々産み出され、またそれらは次つぎと実用化される。でははたして洗濯用合成洗剤や柔軟剤に使われている新しい技術が市場に投入される速度は、安全性の確認の速度を追い越してはいないのか。

人類はつい最近も全世界を覆うパンデミックを前にして、新しい技術が実用化される速度が安全性の確認の速度を追い越しているのを目の当たりにしている。私たちはまるでサッカーのペナルティキックで、反応できない速度で蹴り出されたボールを見送るゴールキーパーのように、所在なく両手をぶらんと地面に垂らすしかないのであろうか。

しかしこの論考では、化学物質の毒性が疑われる時点で規制をかける欧米と、毒性が明らかにならないと規制をかけない日本の違いを見てきた。そして、PFASの問題が顕現化し、国がその重い腰を上げるか上げないかという様子をつぶさに見てきている。PFASと同じく、いわば日本全体の水や人の健康が著しく損なわれているといえる香害問題においてもPFASと同じような推移を、有害物質にたいして一気に規制がかかるようなターニングポイントを迎えるに至ってほしい。

●パネル展の全国展開

パネル展での活動も、1年とすこし経った。私たちのパネル展は、東京の中央大学で正式な授業の一環として取り入れられたあと、つい先日まで行われていた東洋大学の図書館では2度目のパネル展をかぞえる。それ以外にも、規模の大小を問わず、東京、京都、大阪、北海道とまさしく全国的な展開を見せている。開催くださる方がたも、個人の患者のかたから議員の方がたと多種多様、バラエティに富んでいる。さいしょのころだと敬遠されていたであろう市役所での開催、市と教育委員会の後援も複数会場で得られた。

全国巡回、全都道府県制覇できた暁には、すこしでも香害による被害がなくなっていることを願う。(24.08.09 脱稿)

【パネル展開催履歴】(画像あり)

□和泉市ボランティアフェスティバル

[2022年10月31日 於和泉シティプラザ]

□パネル展「(化学物質)過敏症・香害・SDGs―現状と未来を見据えた参加型パネル展示―」

[2023年5月1日〜5月31日 於堺市総合福祉会館]

□パネル展「新檜尾台あつあつなつまつり」

[2023年8月13日 於堺市立新檜尾台小学校]

□パネル展示「パネル展 一人で悩まず相談を」(主催:泉佐野市社会福祉協議会)

[2023年9月4日〜9月6日 於イオンモール日根野]

□パネル展「(化学物質)過敏症・香害・SDGs―現状と未来を見据えた参加型パネル展示―」

[2023年9月11日〜10月5日 於京都市下京いきいき市民活動センター]

□パネル展「(化学物質)過敏症・香害・SDGs」

[2023年9月21日〜10月31日 於中央大学多摩キャンパス]

□まちセミIZUMI2023「化学物質過敏症・香害」講義(ボランティア講師)

[2023年11月3日 於和泉市立北池田中学校]

□パネル展示「国分寺まつり」(国分寺地下水の会ブース)

[2023年11月5日 於武蔵国分寺公園]

□パネル展「(参加型パネル展示)知ろう・考えよう「人権」」

[2023年11月7日〜12月21日 於東洋大学附属白山図書館]

□パネル展示「国立市消費生活展」(PAS汚染を明らかにする国立の会ブース)

[2023年11月11日 於国立市谷保第四公園]

□パネル展示「アレルギーライフ展in いちかわ」

[2023年11月11日 於KeiyoGAS Community Terrace(てらす)]

□パネル展「「香り」が「害」って何だろう?展 化学物質過敏症・香害・SDGs」

[2023年11月23日〜2024年1月8日 於京エコロジーセンター]

□パネル展示「長居リレーマラソン2023」

[2023年11月25日 於大阪市長居公園]

□パネル展示「しんひのおで集まるしぇ」

[2023年11月26日 於(堺市南区)新檜尾台近隣センター]

□パネル展示&動画上映「アイ・あいロビー設立25周年記念パーティー」

[2023年12月2日 於和泉シティプラザ]

□パネル展「(参加型パネル展)化学物質過敏症・香害・SDGs」

[2023年12月1日〜12月28日 於和泉市総合福祉会館]

□パネル展示「第11回とよなかシティリレーマラソン」

[2024年3月3日 於服部緑地陸上競技場・服部緑地内特設コース]

□パネル展示「化学物質過敏症・香害・SDGs」

[2024年3月〜 於衆議院議員高橋千鶴子国会事務所]

□ひゃくいちいっぽ EARTH DAY FESTA in 泉北 「エコクリーニングのススメ」ブース出展

[2024年4月21日 於堺市南区大蓮公園]

□パネル展「香害ってなあに? 化学物質過敏症・香害・SDGs 参加型パネル展」

[2024年6月1日〜6月29日 於北海道東神楽図書館1階ギャラリー]

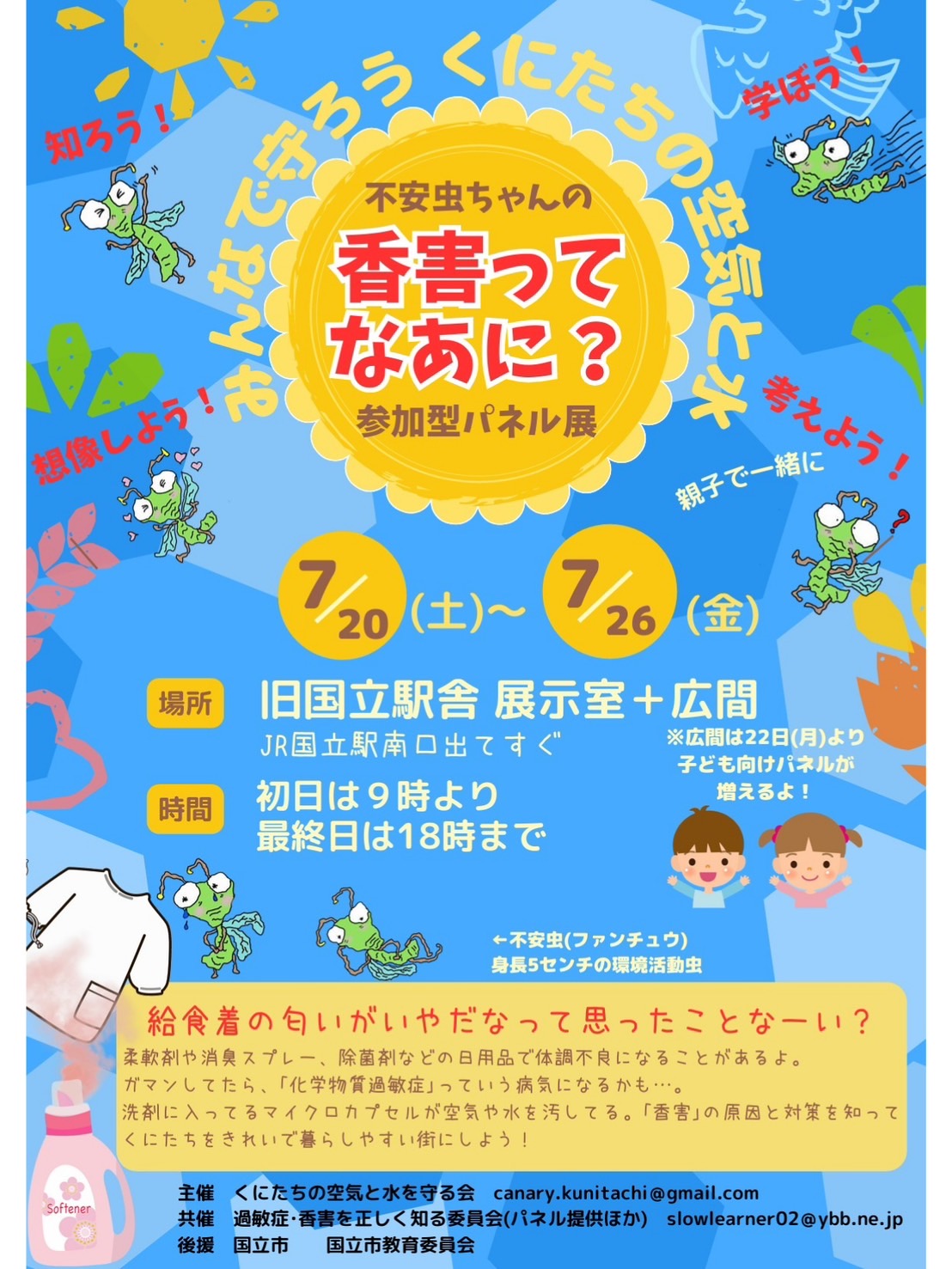

□パネル展「香害ってなあに? 化学物質過敏症・香害・SDGs不安虫ちゃんの参加型パネル展」

[2024年6月10日〜8月2日 於東洋大学川越図書館]

□パネル展「香害ってなあに? 化学物質過敏症・香害・SDGs 参加型パネル展」

[2024年7月1日〜7月31日 於旭川神楽公民館]

□パネル展「香害ってなあに? 化学物質過敏症・香害・SDGs不安虫ちゃんの参加型パネル展」

[2024年7月12日〜14日 於小金井宮地楽器ホール]

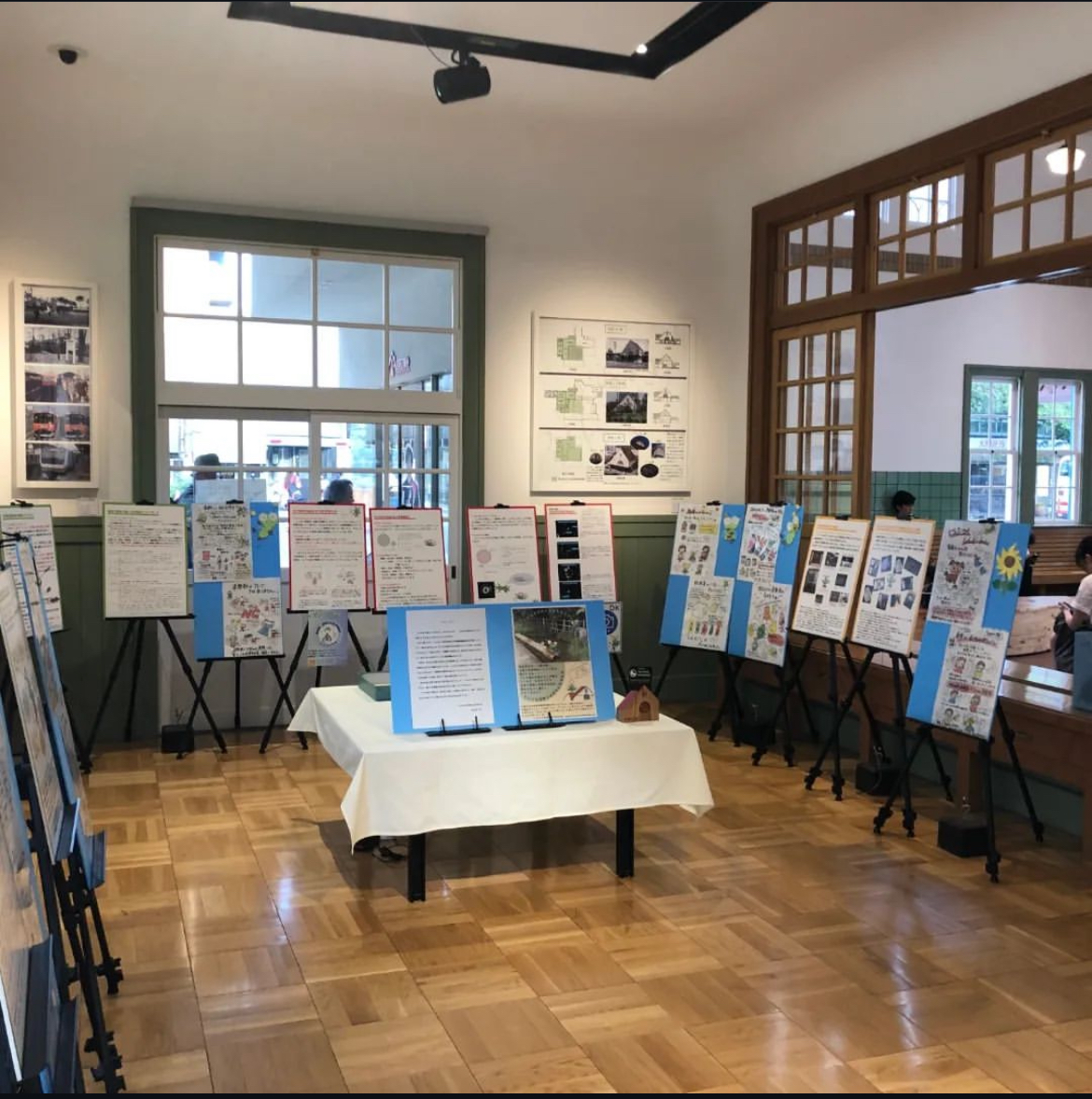

□パネル展「香害ってなあに? 参加型パネル展」

[2024年7月20日〜26日 於旧国立駅舎]

□パネル展「(化学物質)過敏症・香害・SDGs―不安虫ちゃんの参加型パネル展加型パネル展示―」

[2024年7月1日〜7月31日 於堺市総合福祉会館]

□和泉ミニまちセミ講師「香害ってなんだろう?」

[2024年7月15日 於大阪府和泉市リージョンセンター]

□パネル展示「しんひのおで夏まるしぇ」

[2024年8月24日 於(堺市南区)新檜尾台近隣センター]

□パネル展「香害ってなあに? SDGs 参加型パネル展」

[2024年9月1日〜8日 於北海道帯広市役所]

□パネル展「香害ってなあに?」

[2024年10月 於大阪府島本町ふれあいセンター]

□「香害ってなんだろう?」講師

[2024年9月15日 於大阪市阿倍野ベルタ]

□まちセミIZUMI講師

[2024年11月 於大阪府和泉市立北池田中学校]

□パネル展示「長居リレーマラソン2024」

[2024年12月 於大阪市長居公園]

□その他、多数開催準備中

ひとりと一匹のステッカー大作戦」の活動が分かるSNSは以下の通りです。

Web評論誌「コーラ」53号(2024.08.15)

寄稿:香害問題の現在地――周知活動のはざまから見えてくるもの――(過敏症・香害を正しく知る委員会)

Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2024 All Rights Reserved.

|

| 表紙(目次)へ |