|

|

|

Web�]�_���u�R�[���v |

|

���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |

|

���{���̊֘A�y�[�W�� |

|

���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���ula Vue�v�̑��ڎ� |

Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |

|

|

���͂��߂ɏ��������

�@

�@������̌��������邢�͕����́i�̂����j����錾��̑��ތ^�A�q����r�ifeeling�Caffection�Caffect�j���߂��鎄�I����ɂ��čl�@����肪����邽�߁A��l�̘_�҂̋c�_�������܂��B��������A�N�_�������̓x�[�X�ƂȂ�̂́u��v�iemotion�j�ł��B

�@

�@�P�D���E�ɐ�����������

�@

�@�͖{�p�v���́A�w�k no.76�x�i2006�N11���j�Ɏ��^���ꂽ�\��K�i���Ƃ̑Βk�̂Ȃ��ŁA���̂悤�Ɍ���Ă���B

�@���킭�A�l�Ԃ̂�����̓�̓����A���Ȃ킿�u�F�m�v�i���o�E�m�o�A�v�l�j�Ɓu��E����v�̂����A��҂́u���ڌ���Ȃ����́v���u���ڑ���ɓ`����Ă��܂��v�Ƃ������Ȑ����������Ă���B�u��⊴��Ƃ����̂́A����Ƃ��ĕ��͂������Ēm��Ƃ����ւ������A�{���͂ł��Ȃ��ΏۂȂ̂�������܂���B��⊴��Ɋւ�邱�Ƃ́A�܂��ɂ��̓��������L������A�������Ă�����̓����ɕω����y�ڂ����ƂŁA���ꂱ������⊴��̎�v�ȓ����ł��B���ꂪ�Ȃ�ł��邩��m�邱�Ƃ́A�{���̊ւ����ł͂Ȃ��A����߂ĖT���̂����ł��B�v�i26-27�Łj

�@�܂����킭�A�F�m�\�͂����͓I�ȓ������n�߂��O�ʼn����悭�킩��Ȃ����m���Ɍ���Ă�����́A������u�����v�ƌĂԂȂ�A���̂悤�ȁu������������Ƃ��Đ���������A�܂蕨���̂̂Ƃ��납�猻�����o������Ƃ���v�œ����Ă���̂��u���Ӂv�ł���B�u���́u���Ӂv�̓����ɁA�ǂ�����⊴������֗^���Ă���悤�Ɏv���܂��B�v�i28�Łj

�@�����ŏ\�쎁���킭�A�}�b�e�E�u�����R����ɂ��ċ����[���c�_��W�J���Ă��邪�A���̃x�[�X�ɂ���̂́u���ӎ��Ə�͓�������������v�Ƃ������z�ŁA���ӎ�����ɂ����Ă͕������S�̂ƃC�R�[���ɂȂ�i31�Łj�B

�@�Ȃ��A�Βk�ł́u��E����v�ƈꊇ��Ɍ���Ă��邪�A�͖{���́w�V�X�e�����ۊw�����I�[�g�|�C�G�[�V�X�̑�l�̈�x�ŁA���̂ӂ��̉����𗧂Ăė��҂���ʂ��Ă���B

�@

�y������z

�E�F�m�V�X�e�����n���𑱂������ʁA���ꂪ�s���V�X�e���Ƃ͓Ɨ��ȏ�ʂ܂Ői�W����ƁA�F�m�I�ɂ킩���Ă���̂ɍs�ׂƂ��đΉ��ł��Ȃ��L��ȗ̈悪������B���́i�����N�߂��܂ł̐l�Ԃɂ����Ē������j�F�m�ƍs�ׂƂ̃M���b�v�߂邽�߂̐����@�\�Ƃ��ďo������u�s�חאړI�v�Ȕ\�͂���ł���B

�@

�y������z

�E�F�m�\�͂����������A�Ώۂ��u����Ƃ��āv����I�ɑ������邱�Ƃ̏�]���o�������Ƃ��A���̂��Ɓu�F�m�אړI�v�ȓ����Ƃ��Ă̊���i��{���y�j���o������B

�@�F�ʁE���̂悤�ȉ^�������܂ފ��o������̒m�o�ΏۂƂ��đ�������Ƃ��A���̊��o�̉^�����͑Ώۂ̒m�o�ɉ�����ꂸ�A�c���ꂽ��]�������̊���ƂȂ�B�܂����������F�m�̏�ʂŁA�o���̌���I���߉��ɂƂ��Ȃ��Ώۓ���̏�]�Ƃ��āA���C��Y��������Ȃ�^�����̓����������̊���ƂȂ�B

�@

�@�͖{���̋c�_�łƂ�킯�����[���̂́A�u��E����̓����i���̐��E�ɐ����������Ɓj��ʂ��āi���̐��E�́j���������o������v�̕����ł���m���n�B���̃A�C�f�A�́A�q���E�r�̊J蓂̌�A�ŏ��ɗ���������̂��q����r�̎��I����ŁA���ɗ���������̂��q�����r���߂��鎄�I����ł���A�Ƃ������́u�����v���x���Ă����B

�@

�@�Q�D�R���̌���Ɛ����Ȋ���

�@

�@���m�J��v���́A�u�����ƕ\��`������́F�R�~���j�P�[�V�����M���̐i���v�i�w�����]�@�\�����x38���P���C2018�N�j�ŁA�l�Ԃɂ����錾��Ɗ���̑n�����߂��鉼������Ă���B�ȉ��A�u����Ɗ���̋N���v�i�������w�������I�[�v���n�E�X�i2012�N�j�ɂ������u���j���Q�Ƃ��A���̋c�_�̍��i�𒊏o����B

�@

�T�D�����̂ցi�����j

�@

�E��͓����s�����쓮����K���V�X�e���ł���i�ڋ߂Ɖ���j�B

�E��ϒ�������������A������iemotional vocalization�j���u�́v�ɂȂ�B

�E������́A�l�Ԑ��̗v�ł��錾��Ɗ���̑o���̊�ՂƂȂ�B

�@

�U�D�̂��猾�t�ցi���߉��j

�@

������ւ̏����i�R�̑O�K���j��

�@�����Y���i�����w�K�j

�E��s���A�������Ɍċz������s�����ƌ~�A�Y������q�g�������A�����M���ɈӐ}�I�ȕϒ��������A�O���̉����i���҂̔����j�������̔����n�ōČ����邱�Ƃ��ł���B

�A����̐蕪�����當�@��

�E���߉��̔\�́i�O���O��Ƒ�]���j�̑��݃��[�v�\���ɂ��j�́A����̐����w�I��Ղ̂ЂƂł���B

�B�̐蕪������Ӗ���

�E���߉��̔\�́i�O���O��ƊC�n�̑��݃��[�v�\���ɂ��j���A�R�~���j�P�[�V�����̕��������Ɋւ���Ă���炵���B

�@

�����ݕ��߉�������

�E�̂Ɖ̂Ƃ̋��ʉ���Ƌ��ʏ̑��ݕ��߉��ɂ���Č��t�����܂ꂽ�B

�E�`�i���ɍs���j�Əa�i�H���ɍs���j������A�̂`�Ɖ̂a�����ꂼ��̏ʼn̂�����̂Ƃ���B�̂`�E�a�ɋ��ʂ��鉹���߉������ƁA��̏̋��ʕ����i�݂�ȂŁ`����j�Ƃ̘A����������B

�@

�V�D��{���t������i�J�e�S�����j

�@

�E������������̓����ɂ���ď�����߉�����A��сE�߂��݁E�{��E�����E���|�E�����̊�{����ɃJ�e�S���[�������B

�E��͑����I�����A����͕����I�ł���B��͈ӎ����ꂽ�Ƃ���Ɋ���ɂȂ�B

�@

�W�D�l�ԓ��ٓI�R�~���j�P�[�V����

�@

�E����Ɗ����̒��Ƃ��Đl�Ԃ̃R�~���j�P�[�V�������x���Ă���B

�E���t�ɂ�锭�b���e�ɂ͉R�����荞�ށi�ҏW�\�ł���j���A���b�s���͉����E�\��E����Ȃǂ̏�\�o���u�����ȐM���v�ł���B���t�i�����łȂ��M���j���������ꂸ�ɐi���ł����̂́A��ɏ�ƂƂ��ɔ�����ꂽ����ł͂Ȃ����B

�@

�m���n�u���ꂪ�Ȃ�ł��邩��m�邱�Ƃł͂Ȃ��A���̓��������L������A�������Ă�����̓����ɕω����y�ڂ����Ɓv��������E����Ɗւ�邱�Ƃ��Ƃ����͖{���̎咣�A��͖��ӎ��ƃC�R�[���ł���Ƃ����\�쎁�̎咣�������[���B��������A�{�͂����������˂Ă������傤�ǂ��̂Ƃ����s���ꂽ�V���̖`���ɁA���҂̒���V�ꎁ���A���̏����i�w�����}�w�x�j�͗�ؑ�ق�䓛�r�F���n�o����Ă��V�����u�w�v�A���Ȃ킿�u�����}�I���Ϙ_���v�ɂ��u�w�i�T�C�G���X�j�v�̍\�z���߂����Ă���Ə����Ă����A���́u�����}�w�v�ɂȂ����Ă����B

�@

�����z���E�V�l�}�g�O���t�B�N�X�̖���i�O�i�j

�@

�@�f�ޏN�W���Â��܂��i�O�͂́u���I�Ȓ��v�Ŏ��������A�N�I���A�ƃy���\�i�̒��Ԓn�тɂ�����A���S���[���������̗��_�I�ʒu�Â����A���̗֊s�Ȃ�Ƃ����炩���߈�˂��Ă����Ӑ}�����߂āj�B�܂��A�Γc�p�h���w��l�̂��߂̃��f�B�A�_�u�`�x�̖`���̈ꕶ����B

�@�t�H�g�O���t��t�H�m�O���t��V�l�}�g�O���t�̌���u�O���t�v���߂����āA���́u�q�e�N�m���W�[�̕����r�Ɓq�Z�p�I���ӎ��r�v�ł́A���̂悤�ɏ�����Ă��܂��B�u�O���t�Ƃ����̂́A�u�������v�Ƃ����Ӗ��ŁA�ꌹ�ɂȂ��Ă��� graphein �̓M���V����ŃJ�N�i�����E�`���E�悭�E�~���j�Ƃ����Ӗ��ł��B�܂肱���̌ď̂������Ă���̂́A�����݂͂Ȉ��̕����ł���Ƃ������ƁA���f�B�A�Ƃ́A�u�����m�O���t�n�e�N�m���W�[�v�̖��Ȃ̂��Ƃ��������ł��B�v

�@���āA�ȏ�̂��Ƃ��u�O�u���v�Ƃ��āA������w�V�L���_�����]�ƃ��f�B�A���o��Ƃ��x�i���_�I�Ƃ̋����j�ł́A�Γc���̋c�_�����������Ǝv���܂��B

�@���̋c�_�Ƃ����̂́A�t�H�g�O���t�i�ʐ^�j�����iphoto-�j�̕����A�t�H�m�O���t�i���R�[�h�j�������iphono-�j�̕����A�V�l�}�g�O���t�i�f��j���^���icine'mato-�j�̕����A�Ƃ�������ɁA��ʉ����ꂽ�u�����v�i49�Łj���߂�����i�V�L���_�j���A���A�lj�̔�g�ł����Č����u���f�B�A�̂������v�i96�Łj�������q�g�̐S���]���߂�����i�t���C�g�̐S�I���u�����ꑕ�u�_�j�ɐڑ����������̂ł��B

�@�ȉ��A�����̑�Q�u�`�u�t���C�g�ւ̉�A�v�𒆐S�ɁA�Γc���̋c�_�i�̂����A�{�e�ɂ�����镔���j�𒊏o���܂��B

�@

�T�D�����t���C�g

�@

�P�D�u���@�[�`�����v�Ȍ��ꑕ�u

�@�t���C�g�́w����ǂ̗����Ɍ����āx�i1891�N�j�ŁA���ꒆ���̉�U�w�I�ȋǍݐ��i���F���j�b�P��q�g�n�C���j��ے肵�A����ɑウ�āA�����̔玿��̌���A�����i�鉼�z�I�ȓ����Ƃ��Č��ꑕ�u�𗝉����铹������B�i110-111�Łj

�Q�D��\�ۂƕ��\�ۄ������t���C�g�̋L���_

�@�t���C�g�́w����ǂ̗����Ɍ����āx�ŁA���ꊈ�����u��\�ہv�Ɓu�Ώە\�ہv�i���w�����߁x�ɂ�����u���\�ہv�j�̌����Ƃ��ė��_�������B����͏����t���C�g�̋L���_�Ƃ��ēǂ߂���̂��B

�R�D�d�w�I�ȋL���̏������݂Ɠ]�L�̑��u

�@�u�S���w���āv�i1895�N�j�̍��̃t���C�g�i���_�o�w�҃t���C�g�j���A�L���̃��J�j�Y���ɂ��ďq�ׂ��t���[�X���ď��Ȃ��߂����āB

�U�D�t���C�g�̑��Ǐ��_

�@

�S�D���^�Ȋ��o�튯�Ƃ��Ă̈ӎ�

�@�t���C�g�́w�����߁x�i1900�N�j�ŁA�l�Ԃ̐S�̑��u�̃��f���������݁A�u���ӎ��n�i�tbw�j�|�O�ӎ��n�i�ubw�j�|�ӎ��n�i�aw�j�v����Ȃ�u���Ǐ��_�v���o�����B

�T�D���ӎ��i���\�ہj����O�ӎ��i��\�ہj�ցA����L���̐���

�@�S�I���u�ƌ��ꑕ�u�Ƃ̊W���߂����āA�t���C�g�́w�����߁x�ŁA�O�ӎ��́u��\�ہv�Ɍ��т��Ă���Əq�ׂĂ���B���������āA�O�ӎ����܂��́A�t���C�g�̗��_�Ō����u���\�ہv�����̃v���Z�X�ł���B�i145�Łj

�U�D���ӎ��̓V�l�}�g�O���t�B�[�̂悤�ɍ\��������Ă���

�@�t���C�g�ւ̉�A���f�������J���́u���ӎ��͌���̂悤�ɍ\��������Ă���v�ƌ�������A�t���C�g�̑��Ǐ��_�ɂ����Č���̂悤�ɍ\��������Ă���̂͑O�ӎ��ł���B�O�ӎ��ȑO�A����L�������ȑO�̈ꎟ�ߒ��i�z�N���Ռn�j�́A�u���w�I���^�t�@�[�v���g���ďq�ׂ���B�i148-149�Łj

�@�ȏ�̂��Ƃ܂���ƁA�Ȃ����͉f���Ƃ��Č�����̂����킩���Ă���B

�����z���E�V�l�}�g�O���t�B�N�X�̖���i��i�j

�@

�@����܂ł̂Ƃ���́A����ΊєV���ۊw�`�w�̕��K�A���邢�́A���̃t���C�g���Γc���@�[�W�����ɂ���蒼���ł����B�Ƃ������A���͂��̂���ŁA�Γc���̋c�_��v�܂����B�������炪�u�{�_�v�ɂȂ�܂��B��R�u�`�u�������݂̑̐��Q�O�O�O�v�ł́A�u��Ɛg�́v�u�L���Ƙ_���v�̃e�[�}���߂���c�_���܂߂āA���o��Ƃ��Â��܂��B

�@

�V�D�t���C�g�̑��Ǐ��_

�@

�V�D���ǘ_�Ƒ��Ǐ��_�Ƃ̘A����

�@�t���C�g�́w����ƃG�X�x�i1923�N�j�Łu����A�G�X�A������v����Ȃ���Ǐ��_�������B����͑��Ǐ��_�̐}�����قڂ��̂܂ܔ]�̗֊s�̏�Ƀv���b�g�������̂ƍl���邱�Ƃ��ł���i157�Łj�B

�@�w���E���_���͓���u���x�i1933�N�j�Ŏ����ꂽ�}���ł́A�u����v�͑O�ӎ��Ɩ��ӎ��̒��ԂɁA�u�G�X�v�͖��ӎ��̊E��Ɂi�������������J���āA�܂�g�̂̎����ւƊJ���ꂽ�������Łj�A�����āu������v�́u����v�̍����i���]�̑��j�Ɂi�w����ƃG�X�x�̐}���ŊO���ɕ`���ꂽ�u���o�X�v����݉������������Łj�A���ꂼ�ꏑ�����܂�Ă���B

�W�D��Ɛg�̄��t���C�g�ƃX�s�m�U

�@�t���C�g�́u�G�X�v�i�g�̓I�ȗ~���⋻���̃G�l���M�[���킫�������Ă���R���j���X�s�m�U�ɂȂ���B�u�t���C�g�̃X�s�m�U���v�ւƐi�ނ��߁A�Γc���̓_�}�V�I�̋c�_�����p����B�i220-221�Łj

�@�_�}�V�I�́w������]�x�ŁA�u��memotion�n�͐g�̂Ƃ�������ʼn������A����mfeeling�n�͐S�Ƃ�������ʼn�������v�A�u����Ƃ́A�z���I�X�^�V�X���߂̑��̂��ׂẴ��x�����S�I�ɕ\�o�������̂ł���v�Əq�ׂ��i�S�g���s���j�B���́u��^����v�̋�ʂ͋ߎ��I�Ɂu�G�X�^����v�ɑΉ�����B�i223-224�Łj

�@���邢�́A���_�I�������悤�ɁA�u��i���\�ہj���L�������A���߉����Ċ���i��\�ہj���ω�����B���ꂪ����ł͌l�P�ʂŐg�̓��ŋN���Ă���A�����ł͏W�c�P�ʂŎЉ�̂Ȃ��ŋN���Ă���v�i240�Łj�B

�@����������_�I�́u�����v�B�����u�X�s�m�U�ɂ����ẮA�u����v�́A�g�̂Ɛg�̂̂������́u�����v�Ƃ��čl�����Ă����B�c���������āA�t���C�g�̗~���̊T�O���A�_�}�V�I��ʂ��������ŃX�s�m�U�I�ɉ��߂���ƁA����L��������Ċ���ɂȂ邾���łȂ��A���̊���͐l�ԂƐl�Ԃ��Ȃ����������郁�f�B�A�ɂ��Ȃ�B�v�i247�Łj

�@

�X�D�L���Ƙ_�����t���C�g�ƃp�[�X

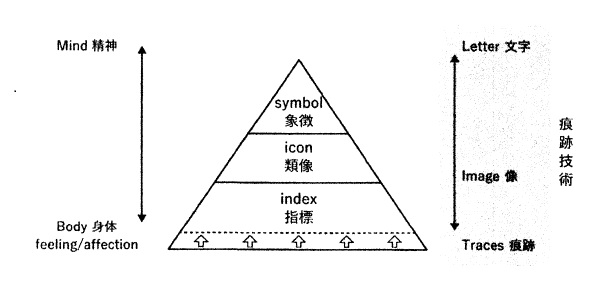

�@�_�j�G���E�u�[�j���[����Ă����u�L���̃s���~�b�h�v�́A�p�[�X�L���_�ɂ��O���ށu�ޑ��i�A�C�R���j���w�W�i�C���f�b�N�X�j���ے��i�V���{���j�v�ɓƎ��̉��߂������āA�u�w�W���ޑ����ے��v�i��ӂ��璸�_�ցA���R�I�ȕ���ڐG�Ƃ������x������G��}�A�����Ė@���I�ȃR�~���j�P�[�V�����ցj�Ə��Ԃ�ς������́i257-259�Łj�B

�@�p�[�X�L���_�ł̓s���~�b�h�̃{�g�����u��� ground�v�ƌĂԁB�p�[�X�̃O���E���h�Ƃ͈ӎ���Ӗ����o������Ƃ��́u�ϓ_�v�̂��ƂŁA�p�[�X�̓u�[�j���[�̏��ԂƂ͈قȂ�ޑ��i�A�C�R���j�ɋL���̈ꎟ����F�߂��B

�@�����X�s�m�U�ƃt���C�g�ƃp�[�X���A�Γc�L���_�ɂ������琂���I

�@�Ƃ�킯�����[���̂́A�i�p�[�X���j�u�[�j���[�̋L���̃s���~�b�h�u�N�I���A[pure icon]���w�W�iindex�j���ޑ��i[hypo]icon�j���ے��isymbol�j�v�ƁA�Γc�����������ՋZ�p�u���ՁiTraces�j�����iImage�j�������iLetter�j�v�Ƃ̑Ή��ł���A�R�~���j�P�[�V�����̃��x���u�g�́iBody�Ffeeling/affection�j�^���_�iMind�j�v�Ƃ̑��ւł��m���n�B�u�\�V���[���L���w�́A�����܂Łu����v�Ƃ����ے��̃��x���ɏd�_��u���Ă��܂����B����ɑ��āA�p�[�X�ƃu�[�j���[�ɂ��ƂÂ����ڂ��̋L���_�ł́A�c�G�E���ɂȂ�悤�ȃA�C�R�����A���E�C���[�W�̂킸���ȍ��ՁA�܂�C���f�b�N�X���L���_�̑Ώۂɓ���Đl�Ԃ̕����S�̂𑨂��邱�Ƃ��ł��܂��v�i260�Łj�B

�@

�@���āA����܂ł̋c�_�A�Ƃ�킯��Ɗ���Ɋւ���͖{���̉����ƁA����x�[�X�ɂ������m�J���̌���n�o�_�Ƃ������Ɉꊇ���A�����ɃX�s�m�U���t���C�g���p�[�X���߂���Γc���̋c�_�����G�Ƃ��Đ��܂��Đ}������ƁA���̂悤�ɂȂ�ł��傤���B

�@

�@�@�@�s�}�t����ƌ���̐��E

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@ �y�l�z

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�� �@���@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@ �y �S �z�����������������������y�g�́z

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�@�@�@�@�@�@ �@���@���@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�@�@�@�@�@�@�@ �y�W�c�z

�@

�@�������F�m�V�X�e���i�ˌ���j�C�����s���V�X�e��

�@�@��������i�F�m�ߐړI�\�́j�C����i�s�ߐړI�\�́j

�@�@�˃��˃��F�����̂ցA�̂��猾�t�i�����łȂ��M���j��

�@�@�{�������F��{���t������i�����ȐM���j

�@�@���{���@�@�F�l�ԓ��ٓI�R�~���j�P�[�V����

�@

�@�����ɂ́A�q����r���̂��͕̂`�����߂܂��A�������A�q����i�����E�j�r�Ƃ������^�t�B�W�J���ȑ��݂̋C�z������������i���̑��݂������Ȃ����Ղ�ʂ��Ď����j�A���̌`�������E�ɂ����铊�e�}�̂��Ƃ����̂ɂ͂Ȃ肦�Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�O�͂̋c�_�Ƃ̐ڑ����͂���Ȃ�A�����Łu���^�t�B�W�J���ȑ��݁v�ƌĂ̂́u������̌������i�����ȃA�N�`���A���e�B�j���E�W���[�h�i�K�R�I���݁j���A���B�Z���i�̗H��v�̂��ƂŁA����ɂ���āi�H�쁁���҂̃p�[�X�y�N�e�B����ʂ��āj���ՓI�Ɉ�]����A�����̋C�z�E���Ղ��Ƃǂ߂�u����ƌ���̐��E�v�́u������f����܂ޖ{���i�}�[�q�[���j�����ݐ��i���A���e�B�j�̐��E�v�ɂق��Ȃ�܂���B

�@

�m���n�w�V�L���_�x��R�u�`�̐}�U�i�w�V�L���_�x260�Łj�Q�ƁB

�}�U�u�L���̃s���~�b�h�v�̍ĉ���

�u�[�j���[�́u�L���̃s���~�b�h�v�́A�ے��A�ޑ��A�w�W���������ՋZ�p�ƑΉ����i�E���j�A�R�~���j�P�[�V�����̐��_/�g�̃��x���Ƃ̑��ւ��\���Ă���i�����j�B���f�B�A�E�e�N�m���W�[�̔��B�́A�s���~�b�h�̊�ꕔ������Ɛڂ��镁�ՓI�ȃf�[�^���ށB��ӂ̖��͂��ׂĂ��f�[�^����������ɂ�����C���^�[�t�F�C�X���̘I���\���Ă���

�@

�@�������Ȃ݂Ɂu�L���̃s���~�b�h�v�́A�{�e�{���́s�}�t���Ɂy�l�z�|�y�S�z�|�y�W�c�z�̎O�p�`�Ƃ��āi������90�x��]�����������Łj�������܂�Ă���B�܂�y�l�z�|�y�W�c�z�̎����u�N�I���A�v�i��Z������A���邢�́A������́q����i�����E�j�r�̌����Ȃ����Ղ������́u�����v�j�Ƃ��āA�u�S�Ƃ�������v�Ɓu�g�̂Ƃ�������v�̐ڐG�ʂ��Ȃ��Ă���B

�@

�����E�̌��ꂪ���ق���Ƃ��A����ꎩ�g�̌��ꂪ���o��

�@

�@���^�t�B�W�J���ȁq����r�́i�C�z�ł͂Ȃ����́j���݂��̂��̂���錾����߂����āB

�@��60�͑�S�߂̒��ŁA���́A���悻���̂悤�Ȏ�|�̂��Ə����܂����B���Ȃ킿�A�q����r�̎��I����́A����̑��ɂ����ĂƂ炦��ꂽ�q���E�r�������̂ł����āA�����ł́A����������邱�ƂƁA���̊�������ɂ����ĕ\�����ꂽ���E���������邱�ƂƂ���ʂł��Ȃ��B����������ƁA�������ꎩ�̂�{���Ƃ�����́i�����o���A������̌������j�̐��N�̌����`�ԁA�܂�u���v�Ȃ���̂̐��E�ւ̌������ꎩ�̂����i�����Ȃ����ՁE������ʂ��Ď����j�̂��A�q����r�̎��I����ł���ƁB

�@���́A�Ȃ��Ζ����ŒԂ������Ƃ���̎������l���邽�߂ɁA�����ň�{�A�⏕���������܂��B�m���n

�@

�@�Ñ��^�h�����u����ƌ��ꄟ���n�C�f�K�[�ƃA�����̂������Łv�i�w�~�V�F���E�A���������x��U���j�ɂ����āA�~�V�F���E�A�������w����\�\�u���v�̓N�w�x�i��ܐ߁j�̂Ȃ��ŁA���I����i�����̌���A���E�̌���j���߂����āA�u���E�̌���邱�Ƃ́A�C�ӂ̎��݂��������݂ɂ����炷���Ƃ��ł��Ȃ����A���E�̌���邱�Ƃ̂��̂悤�ȖR�����𖾂炩�ɂ���̂��A�e����f�Ȃ̂ł���v�Ə����A�܂��A�i���̂悤�ȁu����Ǝ��݂̂������̐[���v���J������j���I����ɂ��āA�u�����m�n�C�f�K�[�������ǂ����̒��߂�����g���[�N���̎�������Ă��邱�ƁA��A���A���̉��n�́A���l�̌��t���琶�܂ꂽ���̂Ƃ��Č���Ă���Ƃ����_�ł͌��O���Ă��邪�A����Ă���Ƃ͂������ݐ����������܂܂ł���Ƃ����_�ł͕s�݂Ȃ̂ł���v�Əq�ׂ��̂������A���̂悤�ɘ_���Ă��܂��B

�@���킭�A�u�A�����́u���ݐ��ire'alite'�j�v�Ɓu�������݁il'existence�j�v����ɋ�ʂ��Ă��Ȃ��悤�Ɍ����邪�A�l�@�̎�|�́A�J���g�w���������ᔻ�x�ɂ�����u���݂͎��ۓ��e������킷�i���A�[���ȁj�q��ł͂Ȃ��v�Ƃ������@�Ɉ������ăp���t���[�Y�ł���̂ł͂Ȃ����v�B

�@�Ñ����ɂ��ƁA�A�����́A�n�C�f�K�[�́u�s���v�i�Ƃ������{�I�C���j���u���E�̌���́u����݉��v��p���e����Ƃ��Č���ɂȂ�o���f�v�Ƃ��āA���邢�́u���͐��E�́u�����v���A���́A����ɂ���č������ɂ��ꂽ�Ȍ����e���ǂ��f�ɂ����Ȃ��������Ƃ�����ɂȂ�o���v�Ƃ��đ����Ă����B

�@�Ñ����̋c�_���Q�Ƃ��Ȃ���A�����v�Ă��Ă���u���I����v�i��������A���팾��j�Ɓu���I����v�̑Δ���A�~�V�F���E�A�����ɂ��u���E�̌���v�Ɓu����̌���v�̊T�O�ɂ��ꂼ�ꂨ�������Đ������Ă݂܂��B

�@

�y���I����z���u���E�̌���v���邢�́u�����̌���v

�E�����ɑ��݂��鉽��������́iEtwas�j�́u�������i�A�N�`���A���e�B�j�v�����킹�A���邢�͂����鍷�ق��u���ۓ��e�����ݐ��i���A���e�B�j�v�̍��قɊҌ����A�u�Ȍ������ǂ��v�̂��̂ɂ��錾��

�E�����i�������݁j���Y�o�����A���̖����̕����i���ۓ��e�I�ɂ͓���̕������j���\���E�̂����ɑ[�肷�錾��

�@

�y���I����z���u����̌���v���邢�́u���̂��̌���v

�E���I����ɂ���Ă͌�邱�Ƃ̂ł��Ȃ����������̂��̂��A���ۓ��e�I�ȍ��ق����̂Ƃ͑S���ʂ̌����ɂ����Č�錾��

�E�[�I�ɂ��ꎩ�g�ɂ����Č����Ƃ��Č�������o���������炷�i���E�̌��o�A�����̌����I�����Ɂu�����v����j����

�@

�@�Ƃ���ŁA�Ñ����̘_�l�ɂ́A���E�̌���Ɗ���̌���̂ق��ɁA�����ЂƂʂ̌��ꂪ�o�ꂵ�Ă��܂����B����́A�i���I����Ȃ�ʁj�u���I����v�ł��B���̒�`�́A�u����Ă���Ƃ����_�ł͌��O���Ă��邪�A����Ă���Ƃ͂������ݐ����������܂܂ł���Ƃ����_�ł͕s�݁v�Ƃ������̂ł����B���̈ꕶ���A���I���ꂪ���E�̌���́u�R�����v�i�C�ӂ́u���݁v�Ɂu�������v����������͂������Ȃ����Ɓj���u�J���v����Ƃ���Ă������Ƃ�O���ɂ������߂���ƁA���̂悤�ɋK��ł���ł��傤�B

�@

�y���I����z���u���I����v�ɐ旧���ꂠ�邢�͏����ȁu���I����v

�E������̌��������̂��́i�����ȃA�N�`���A���e�B�j����錾��

�E�����́i������̌������j�́u�����v�������͎��ݐ��i���A���e�B�j�����������������s�݂̌���

�@

�@�A�����́u���I����v�̓x�����~���������u��������v�ɂȂ����Ă����B���͂����l���Ă��܂��B�������A���́A�l�Ԃ̌���̋N���ւ̑k�s�́A�єV���ۊw�a�w�̑��_����ۂ̃e�[�}�ł��B

�@

�m���n������{�A�⏕�������������������A���ɂ͓���u�g�����Ȃ��Ȃ��v�c�_�������B�����ɂ��́u�c�[�v���L���B

�����Ɨ]�^�A�R�[���E�����ԓI�ȋ����̋�ԁE�����\��

�@

�@�Ñ����̘_�e�̂Ȃ��łƂ�킯��ې[�������ꕶ�����u���݂𗝉����鎩�����g���q���݂��Ă���A���݂���������Ȃ��r�Ƃ��������o���̎������̂��̂̕��ɁA���ݗ����̎��͌��O���琁��������Ƃ����o���v��������A���͈䓛�r�F�̖���A�z�����B

�@����͎ᏼ�p�㎁���w�䓛�r�F�����b�m�̓N�w�x�ɁA�u�䓛�ɂƂ��Ă̌���N�w�Ƃ́A���t�Ɂu�Ӗ��v��T��Ƃ��������A�u�Ӗ��v�Ɂu���݁v�ւƉ�A���铹��������c�݂ł���B�������͖��t�̉̂�O�ɁA�Ӗ��̒m�I�����̈ȑO�ɐS���������B����͕\�w�ӎ��Ƃ͕ʂȁu�ӎ��v���A�n���I���悩�琁���u���݁v�̕����Ŏ悵�Ă���̂ł���B�v�Ə����Ă����A���́u���݂̕��v�Ƃ����i�����ɂ��䓛����N�w�Ɏ����킵���j���}��Ƃ����A�z���B

�@���́u���݂̕��v�Ƃ�����́u�����v�Ƃ����i��C����N�w��u��ݏd�ˁA���g�v�̋g�{�����̗w�_��z�N������j��ւƂȂ����Ă���B

�@

�@�@�@�@�@��

�@�ᏼ���́u�\�w�ӎ��Ƃ͕ʂȈӎ��v�́A����V�ꎁ�́u�t���C�g�I���ӎ����郌���}�I�m���v�ɂȂ����Ă���B

�@�w�����}�w�x��\��́u�����}�h����w�v�́u�ٖM�̌���w�v�̐߂ŁA���́A�W�����A�E�N���X�e���@���u���Ɣے萫�v�i�w�Z���C�I�`�P�x�j�ɂ����āu���I����͌���̃��S�X�@�\�̂��肠����ے��E�̔ޕ��Ȃ�������ɁA�Ȃɂ���ΓI�Ɉَ��ȍ\�������������̂��������Ă��邱�Ƃ������Ă���v�Ƌ������A���Łw���I����̊v���x�ŁA���̎��̂Ɂu�R�[���v�i�v���g���́w�e�B�}�C�I�X�x�ɗR������u�ꐫ�I�ȉF���̗e��v�j�̖���^�������ƂɌ��y���Ă���B

�@

�u�R�[���͔g�ɗh���C�Ɏ��Ă���B�U�����Ȃ���e��̓��e�����u�ӂ邢�v�ɂ�����悤�ɗh�炵�Ă����ƁA���e���͏��X�Łu���k�v���ꂽ��ꏊ�́u�ړ��v�������Ȃ����肷��B�v

�u�N���X�e���@�͌���ɂ����ẮA���S�X�I�ȓ����@�\��Ӗ���ʋ@�\�����ȑO�ɁA���̃R�[���ɂ悭�����u�Z�~�I�e�B�b�N�@�\�v���c���̐S�Ɍ`������Ă���Ƃ����l������o������B�O����I�Ȃ��̋@�\�͗h�ꓮ���}�g���b�N�X�ł���B�����ł́u���̂��Ƃ���`�ɕ��ׂĂ����v���S�X�@�\�͂܂��`������Ă��Ȃ��B���̋@�\�̓����ł̓G�l���M�[�����k������u�������������Ȃ��A�O���S�X�I�Ȓ����`���������Ȃ��Ă���A���t������ׂ�Ȃ��c���̐S�I�������i�s���Ă���B�v

�@

�@���́A���̂悤�ȁu�Z�~�I�e�B�b�N�I�ȃR�[���̋@�\�v�Ɓu�����}�I�m���̊����v�ɂ͑����̋��ʐ�������Ǝw�E���Ă���B�u��������̂͂��ŁA�v���g���̓`����u�R�[���v�͑�敧���̎��������u�@�E���N�v�̎v�z�Ƌ��ʂ̓����I�`���ɑ�����l���ł��邩�炾�B�v

�i���́u�R�[���v�̌ꂩ��A�O�͂̒��ň��p�������s���`���̕��͂�z�N���Ă���B�u�u������̌����v�Ƃ́A�u�^���ԁv�̂悤�Ȃ��̂ł���B�u�^���ԁv�́A�����͂܂������܂܂Ȃ��Ƃ��A�P�Ȃ閳�ł͂Ȃ��G�l���M�[�i�́j�ɖ����Ă���v�]�X�B�j

�@

�@�@�@�@�@��

�@������\��́u�|�p�̃��S�X�ƃ����}�v�́u�T�s�G���X�̌���Ƃ��Ă̎��v�̐߂ŁA���́A�u���ꂪ�A�[���������̎���̔����̏ꏊ�ɗ����Ƃ����߂��Ƃ��A�u���I����v�����܂��B�v�Ə����Ă���B

�@

�u�c�l�Ԃ̐S�^�]�ɂ́c����Ɖ��y�̐��܂�錴���̏ꏊ�Ƃ������ׂ������ԓI�ȋ����̋�Ԃɗ����߂��Ă������Ƃ���X�����������Ă���B�����ł́c���������ˑ��ւ������Ȃ���~�Z����،��I��Ԃ��A�ӎ��̕\�ʂɂ�����Ă���悤�ɂȂ�B���̂Ƃ��A���팾��͎��I����ɕϗe����B�Ӗ��͋����ɕ�ݍ��܂�ĉ��y������B�C���h�A�����A���{�Ȃǂ̃����}�I�������ł́A������u�|�p�v�ƌĂ̂ł���B�v

�@

�@�@�@�@�@��

�@�w�����}�w�x�̕t�^�O�u�S�̃����}�w�v��ǂ�ł��邤���A���̔]���Ɏ��̍��W�}�����サ�Ă����B

�@

�@�@�@�@�@�@ �s�t���C�g�I���ӎ��t

�@�@�@�@�@�@�@ �y�������V�@�E�z

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�y���@�E�z�����������������������y���@�E�z

�@ �s�S�I �@�@�@�@�@�@ ���@�@�@�@�@�@�s��t

�@�@ �G�l���M�[�t �@�@ ��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�y���X���V�@�E�z

�@�@�@�@�@�@�@�@�s�����O�I���ӎ��t

�@

�@���́A�l�ނ̌���̓��S�X���ƃ����}���̑g�ݍ��킹�i�����\���j�ł����Ă���Ƙ_���Ă��邪�A�}���́y���@�E�z�|�y���@�E�z�����S�X���ɁA�y���X���V�@�E�z�|�y�������V�@�E�z�������}���ɂ��ꂼ��Ή����Ă���B�i���̗����ł́A���S�X���́u���ݐ��ireality�j�v�̎��ɁA�����}���́u�������iactuality�j�v�̎��ɂ��ꂼ��Ή����Ă���B�j

�@�Ȃ��A���̐}�́u����v�����łȂ��u�S�v��u���E�v�̑��ݍ\���ɂ��ʂ��Ă���B�܂�u���^�S�^���v�̊єV�O�̂��邢�́u���m�^�R�R���^�R�g�o�v�̈䓛�O�̂ɒʂ��Ă���B�{�͑�O�߂́s�}�t�ɂ��A�i���̑��ݎ������قɂ���Ƃ͂����j�ʂ��Ă���B

�@

�@�@�@�@�@��

�@�����\���iorthocomplemental structure�j���߂��钆�̋c�_�i���̈�j�B�w�����}�w�x��́u������S�郌���}�w�v�̑��߁u�����\���v����B

�@

���w���N�M�_�x���u�@�����v�ƌĂԁu���������}�I�m���v�i���،��w�Ɍ����u�@�E�v�j�Ɏ��Ԑ���������邱�Ƃɂ���ăX�y�N�g��������������A��������u���S�X�I�m���v�Ƃ������̕ψّ̂��o������B

���w���N�M�_�x�ł́A���̃��S�X�I�m���i���ʒm�j�ƈ�̂ɂȂ��āA�Ȍ゠����S�I���ۂݏo�����ƂɂȂ郌���}�I�m���i�����ʒm�j���u�A�[�������v�ƌĂ�Łu�@���������������}�I�m���v�Ƌ�ʂ��Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���u�����}�I�m���v�i�^���́j

�@�@�@�u�@�����v���u�A�[�������v����

�@�i���������}�I�m���j�@�@�@�@�@�@���u���S�X�I�m���v�i�ψّ́j

�@

�@���u�����}�I�m���v�F���N�_�I�A�����ʓI�A�ԓI�A����`�I�A��Ǐ��I

�@�@�u���S�X�I�m���v�F���ʘ_�I�A���ʓI�A���ԓI�A���`�I�A�Ǐ��I

�@

�i���Ԑ������荞�ނ��Ƃɂ���ď��������}�I�m�����^���̂ƕψّ̂ɕ���̂��Ƃ�����A����Ƃ͋t�̃v���Z�X���A���Ȃ킿�u���Ԃ̋�ԉ��v�i�ψّ́ː^���́i�ˏ����́j�Ɛi�މ،��I��Ԃւ́A���邢�́u���ԂƋ�Ԃ���ɗn�������āv�����Ă������ӎ��̎v�l�ւ̑k�s�j�������́u�Ӗ����狿���ցv�i���팾��̎��I����ւ̕ϗe�j�̃v���Z�X���l���邱�Ƃ��ł���B���͂��́u�k�s�ƕϗe�v�������炷���̂����A���S���[�̂͂��炫�Ȃ̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B�j

�@

�@�@�@�@�@��

�@�����\�����߂��钆�̋c�_�̔��������i���̓�j�B�w�����}�w�x��\��́u�����}�h����w�v�̑��߁u����̓����̒����\���v����B

�@

���A�[�������ɃZ�b�g���ꂽ�������V�@�E�ɐ����錾��́A���̓����ɈقȂ��̋@�\�Ȃ��������܂�ł���B

�E���Ԑ����܂ށu���S�X���v

�@�F�\�V���[���́u�ʎ��ԁv�A�C�F�����X���E�́u�A���i�V���^�O���j�̎��v

�E�����ԓI�ȃ}�g���b�N�X�ł���u�����}���v

�@�F�\�V���[���́u�����ԁv�A�C�F�����X���E�́u�͗�i�p���f�B�O���j�̎��v

�����̓�̎��͂���ɍ����̂ł���ɂƂǂ܂炸�A�݂��Ɂu�����\���v�i������E��Ǐ���������Ƃ���u�ʎq�_���v�ł����Ηp�����Ă���\���j�̊W�Ō��э����Ă���B���̂��߂ɐS�͌����ʂ��Đ^�U�̔��f��藧���邱�Ƃ��ł���Α��`�I�Ȏ��I����ݏo�����Ƃ��ł���B

���ӔN�A�i�O�����̌����ɖv�������\�V���[���́A����\�͂̍����́u�����}���v�ɂ���ƍl���Ă����B

�i�S�S���ɑ����j

���v���t�B�[����

�����I���i�Ȃ��͂�E�̂肨�j1950�N�㐶�܂�B���Ɍ��ݏZ�B��N���̂ɏ����ꂽ�a�̂̈Ӗ��������ł���̂͂��������Ƃ��B�ł��A�{���Ɂu�����v�ł��Ă���̂��B�����Ɂu�Ӗ��v�Ȃǂ���̂��B�����������t���g���ĉ�����`�B���邱�Ƃ��̂��̂��s�v�c�Ȍ��ۂ��Ǝv���B

Web�]�_���u�R�[���v44���i2021.08.15�j

���F�ƃN�I���A�^�y���\�i�ƚF����63�́@�����o���^���I����^�A���S���[�i���̂S�j

Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2021 Rights Reserved.

|

| �\���i�ڎ��j�� |