�s���Ă��O�ɋ������悤�Ɍ��t�͎��ԂƋ��ɂ���B���Ԃ̒��ɂ����Ȃ��B�����Ȃ�قǕ����͎��Ԃ���B�����ɕ����̔w��������B�����A�����ď����A�����Đ}���فB�{�������Ԃ̒��ɒu���Ȃ���A���ۂɂ����Ď��Ԃ��Ă�����́B���Ԃ̒��ŗ��܂葱����A���Ԃ��č݂葱������́A�����ƍ݂葱������́A�p��������́A�������́A�c����́A���ꂪ���̊S�͈̔͂��B���̎����̂��B�������O�͈Ⴄ���̂�ǂ��Ă����ˁB���O�͉^���̒��ɐg��u���Ă���B�i���j���O���w��ł������̂́A�u�Ԃ̒��ɑ����Ă��āA����鎞�̒��ɂ����Ȃ��āA�~�߂Ă��܂����Ƃ��{���I�ɈӖ����Ȃ��Ȃ��悤�Ȃ��̂������B�t�i���c���w�}���ق̖��� ��x�j

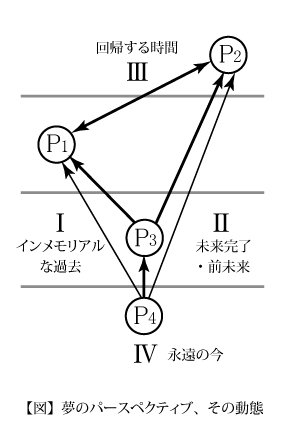

���p�[�X�y�N�e�B���̎l�̎����A���̓���

�@

�@���̃p�[�X�y�N�e�B���̎l�������߂��铮�Ԙ_�̗v�_�͂ӂ��A���̈�́u�o�S�˂o�R�v�̃��@�[�e�B�J���ŗ͓��I�ȊW���ł���A���̓�́u�o�P�̂o�Q�v�̃z���]���^���ő��ݔ��]�I�ȊW���ɂ���܂��B

�@���̂����A�u�o�S�˂o�R�v�̐����^���ɂ��ẮA�O�͂ŎQ�Ƃ��������ނ̂Ȃ��ŁA�f���i�~�X����G�l���Q�C�A�ցA�o�[�`���A���Ȑ����Ԃ���A�N�`���A���Ȍ����ԂցA�����̂�����ꂽ���̂ցA�]�[�G�[�i���������̍����I���j����r�I�X�i�̓I���j�ցA�����Ȃ��^�i�s�\�ȓ����E���j���猩���Ȃ��`�i���ݓI�����j�������͌�����^�i�\�I�����j�ցA���X�A�l�X�Ȍ������ŁA�i�����ȊT�O�I�j���A���X�̍��ق��͂�݂Ȃ���j�A�_�����Ă��܂����B

�i���͂����Łu�o�S�˂o�R�v������킷���@�[�e�B�J���ŗ͓��I�ȊW���Ɓu�f���i�~�X����G�l���Q�C�A�ցA�]�[�G�[����r�I�X�ցA�c�v�̊W���Ƃ����^���Ǝ咣���Ă���̂ł����āA�u�o�S���f���i�~�X�A�]�[�G�[�A�c�v�u�o�R���G�l���Q�C�A�A�r�I�X�A�c�v�Ǝ咣���Ă���̂ł͂Ȃ��B�j

�@�܂��A�u�o�P�̂o�Q�v�̐����^���ɂ��ẮA�i�u�o�S�˂o�R�v�قǑ��ʂłȂ��ɂ��Ă��j�A���ȂƑ��҂Ƃ̐����I�ŊԎ�̓I�Ȃ��������߂���c�_�̂Ȃ��Ō��y����Ă������A����ɁA��52�͂Ŏ�肠�����؉��L�v���̕��i�_�ɂ����āA���I�����́u�����i���^�v�Ɓu�\���I���i���`�v�Ƃ̊Ԃɐ��藧�W��������49�͂ň��p�������͂ŁA�u��X�̍��قƂ��Ắq�`�r���瓝��I�ȁq�^�r���a�����A�܂����̋t�Ɂq�^�r���疳���́q�`�r�����o�����A�Ƃ������ݔ��]�̉ߒ��v�i�w���i�̘_���������ق�����ցx�j�ƋK�肳��Ă������̄����́A�����I�ƌ`�e���Ă����Ǝv���܂��B

�@�����́A�ȑO��肠�����A����V�ꎁ�́u���N�ƚg�v�̃��J�j�X���̋c�_�ɒʂ��Ă��܂��i��33�E34�͎Q�Ɓj�B����A�����������������c�_���A�u�`���́v�ɂ����鐂�����Ɛ������̊W���Ƃ����A����܂Œf���I�ɍl�@���Ă����A���̘_�l�Q�̋��ɂ̃e�[�}�ƌ�������̂ɒ������Ă��邱�Ƃ́A���炽�߂Č��y����܂ł��Ȃ������ł����B

�@�����ŁA�p�[�X�y�N�e�B���̎l�̎������߂���b��Ɋ֘A���Ďw�E���Ă����ׂ��_�_�A�Ƃ������i�ƒf�I�ȁj�������A������ӂ�����܂��B���̑��́A���łɏq�ׂ��悤�ɁA�����E�����̂ӂ��̉^������Ȃ閲�̃p�[�X�y�N�e�B�u�̓��Ԃɂ����āA���̗v�̈ʒu���߂�̂��A��O�����̃p�[�X�y�N�e�B�u�i�o�R�j�ł���Ƃ������Ƃł��B�����āA���̂��Ƃ̎����I�ȈӖ��������A���̘_�_�������Ƀ_�C���N�g�ɂȂ����Ă����܂��B

�@����́A�o�R�𒆊j�Ƃ���A�o�S�Ƃo�R�́u�������v�A�o�R�Ƃo�P�́u�������v�A�o�R�Ƃo�Q�́u�������v�A����ɂo�R��Ƃ���A�o�P�Ƃo�Q�́u�������v�ɁA�i�u�����v�u����v�u�l���v�u�l�́v�̎l�̕��@�J�e�S���[�̐����ɂ�����閲�̌��̏����A���Ȃ킿�j�A�u���Ԃ̕ϗe�v�u���҂ւ̕ϐg�v�u���\�̌������v�u���Ȃ̕���v�Ƃ������̑̌��̎l�̃t�F�[�Y�i��50�͎Q�Ɓj������������A�����āA�i�b������q���ɍ��݂����Ă��܂����j�A����珔�ߒ��̋N�_�ƂȂ�u�o�S�˂o�R�v�̐����^�������݂����u���{�I�v�Ȏ��ԑ̌����A���q�ׂ��l�̑̌��t�F�[�Y�̓����ɉ����Ă��ꂼ��قȂ�����ɕ��Ă����A�Ƃ������̂ł��m��1�E2�n�B

�@����ł́A������A�ȏ�̎l�̃v���Z�X�A���Ȃ킿�u�o�S�˂o�R�v�A�u�o�R�˂o�P�v�A�u�o�R�˂o�Q�v�A�u�o�P�̂o�Q�v�i�^�o�R�j�̐����E�������ʂɂ킽�郀�[�u�����g�̑��݂̊W���ƁA�����ɗ���������l�̑̌��t�F�[�Y�ɓ��L�̎��ԑ̌��̎����ɂ��āA�߂����炽�߂ĊT�ς��A���̑f�ނ��N�W���邱�Ƃɂ��܂��B

�@

|

����52��[�p�[�X�y�N�e�B���̎l�̎����A���̐Ñ�]�����p�B

���a�̂ɂ�����N�_�E�n�܂�́u�S�v�ɂ���B�̂ɁA��\�w�������������v�ɑ��āu�[�w���g�������S�v���o�P�Ƃ���B

�@

�y�o�Q�z

�E�\�w�̃p�[�X�y�N�e�B��

�E�u�������v������I�����̃p�[�X�y�N�e�B��

�E����I�`�����

�E���Ǝ����������A�n�܂�ƏI���Ƌ����������ꂪ����

�E�u�m�o�I���]�v�̐��E�i�o�R�Ƌ��L�j

�@

�y�o�P�z

�E�[�w�̃p�[�X�y�N�e�B��

�E�u�g�����v���O����I�E�g�̓I�����̃p�[�X�y�N�e�B��

�E�g�̓I�`�����

�E�u���E���܁E�����v����̃p�[�X�y�N�e�B�����o���I����

�E���Ƒ��҂̃p�[�X�y�N�e�B�����o���I�ȍ\���̖��

�E�u���o�I���]�v�̐��E�i�o�R�Ƌ��L�j

�@

�y�o�R�z

�E�Ő[�w�̃p�[�X�y�N�e�B��

�E�u�C�����v�����Y���I�E�{���I�����̃p�[�X�y�N�e�B��

�E���Y���I�`����ԁA�u�K�ɂ��`��

�E�u���E���܁E�����v����̃p�[�X�y�N�e�B�������z�_�I�ȍ\���̖��

�E���Ƒ��҂̃p�[�X�y�N�e�B���������������̃p�[�X�y�N�e�B��

�E�p�[�X�y�N�e�B���̌���

�E�������ۂł����ꌻ�ۂł��Ȃ��A�����ɐ����I������I�Ȍ��ۂł���悤�Ȃ��̂̎���

�E�ʑԓI�A�琓I�A�����ԓI�Ȑ��E

�E����I�A��l�̓I�A���z�I�u���]�v�̐��E

�E����I�E����I�u���e�v�̐��E

�@

�y�o�S�z

�E���[�w�i���w�j�̃p�[�X�y�N�e�B��

�E�u�n�i���j�����v���n���I�E���y�I�����̃p�[�X�y�N�e�B��

�E�����`�ɂ����̐��s�ɂ���ĉߋ����ォ�琻��i�z�N�j�����ꏊ

�E�ݓI�A���ݓI�A�\�I�Ȑ��E

|

�@

�m��1�n�u���Ԃ̕ϗe�v�ȉ��̎l�́i�n�ӍP�v���I���W�i���́j���ڂ́A�������E�̑����猩�������E�̑̌��̎����������Ă���B��50�͂Ŏ��������悤�ɁA�������E�̌������ϗe���Ė����E�̑̌��ƂȂ�̂ł͂Ȃ��A����Ƃ͋t�ɁA�����E�̌������ϗe���Č������E�̑̌����o��������i���Ƃ��A�������E�̎��Ԃ̂���l�͖��̎��Ԃ̕ϗe�Ԃł���j�̂��Ƃ�����A�����̕\���͋t�|�I�ł���B

�@���邢�́A����Ȃӂ��ɍl���邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B�u�o�S�˂o�R�v����u�o�P�̂o�Q�v�֓��閲�̃p�[�X�y�N�e�B���̈ڍs�́A������o�����Č����̈ӎ��ɖ߂�i�����̈ӎ����\�z����j�v���Z�X�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂��ƁB���Ȃ킿�A���̖��肩��[������ւ̈ڍs�i�o�S�˂o�R�j��ʂ��Ď��Ԃ����N���A�[�����肩�����ւ̈ڍs�i�o�R�˂o�P�j�ɂ���Ċ���G���i���邢�͑��̐g�̂Ɉړ����j�A�[�����肩��̊o���i�o�R�˂o�Q�j���o�Ė��̌�炢���n�܂�A���ƌ������҂���܂ǂ�݁i�o�P�̂o�Q�j�̂����Ɋo�������ӎ������シ��A�Ƃ�������ɁB

�@

�m��2�n�t���C�g�́w���^�T�C�R���W�[�_�x�Ɏ��̂悤�ɏ����Ă���B�u���ӎ��iUbw�j�n�̏��ߒ��́A�e�����ԓI�f�ł���B���Ȃ킿�A���̏��ߒ��͎��ԓI�ɒ����Â����Ă���̂ł͂Ȃ��A�܂����Ԃ̌o�߂ɂ���ĕω����Ȃ��B���������A�����͎��ԂƂ̊W�������Ă��Ȃ��B���ԂƂ̊W���܂��A�ӎ��iBw�j�n�̎d���ƌ��т��Ă���B�v�i�\��K�i��A�u�k�Њw�p����86�Łj

�@���̕��͂����̏�ň��p������|�́A���̖��肩��[������ւ̈ڍs��ʂ��Ď��Ԃ����N����i���̖���͖����ԓI�ł���j���Ƃ́u�T�v�̂��߂ł����āA�t���C�g�́u���Ǐ��_�v�܂�u���ӎ��^�O�ӎ��^�ӎ��v�ɖ��̃p�[�X�y�N�e�B���̓��Ԃ��i�u�o�S�i�˂o�R�j�^�o�R�i�˂o�P�j�^�i�o�P�́j�o�Q�v�Ƃ������������Łj�[����������ł͂Ȃ��B�i�[����Ȃ�䓛�r�F�R���́u�����߁^���߇U�i�[�w�̌���A�R�g�o�j�^���߇T�i�\�w�̌���A���팾��j�v�̕����ӂ��킵���B�j

�@

�������I�G�N�X�^�V�X�Ɛ����I�G�N�X�^�V�X

�@

�@�܂��A�l�̃v���Z�X�̑��݊W�ɂ��āB

�@���͂�����A���̓�i�K�ōl���Ă��܂��B���i�K�́u�o�R�v�̒a���Ɛ����̏o�����A���i�K�́u�o�R�v��Ƃ��ēW�J����鐢�E�`���̕���A�ƌ��Ă����ł��傤�B

�@

�y���i�K�z

�����[�w�E���w�̃p�[�X�y�N�e�B�u�i�o�S�j���Ђ炭���i���A�H�m���݁n�j�̊E�悩��Ő[�w�̃p�[�X�y�N�e�B�u�i�o�R�j���Ђ炭�����I�`����Ԃցi�o�S�˂o�R�j�A�g�Ȃ�ʓ����A�u���R�̐����v�ł���u��v���N�o����B

�����̌����̐����^���ɂ���āu�L�v�̊E�悪���N����A�u�L�v�o����B�i�������A�u������L�ցv�ƌ��t�ŕ\�L�����u���v�́A���łɂ��āu�L�v�̊E��ɑ����Ă���B�u���v�͂˂Ɂu�ォ��v�����������A�����`�̌��ɂ���đz�N�����삳���u�n���v�̂悤�ɁH�j

�@

���Ő[�w�̃p�[�X�y�N�e�B�u�i�o�R�j���Ђ炭�����I�`����ԁA���̌����Ȃ����E�A�u�L�v�̊E��̂����̒��ق̗̈�ɂ����ĐV���Ȃӂ��̐����^�����A�����̐����^���i�o�S�˂o�R�j�̔����������͖͕�E���p�Ƃ��Đ��N����i�o�R�˂o�P�C�o�R�˂o�Q�j�B

�����̌��ʁA�V���Ȃӂ��̃p�[�X�y�N�e�B���i�o�P�C�o�Q�j�����̌��������I�Ȏp���i�u�g�v�������́u�R�g�o�v�Ƃ��āj�����A�����͂₪�āi���i�K�Ɏ����āj���E���`�Â���\�����ɐ������Ă����B�i���������A�����Ԃ̐��E�i�o�R�j����Ԃ̐��E�i�o�P�j�Ɣ\���Ԃ̐��E�i�o�Q�j�����܂�o�Ă���悤�ɁH�j

�����̑��̐����^�������ݏo���ӂ��̃p�[�X�y�N�e�B�����A���[�w�E���w�̃p�[�X�y�N�e�B�u�i�o�S�j�����x������B�u�o�S�˂o�R�v×�u�o�R�˂o�P�v���u�o�S�˂o�P�v�A�u�o�S�˂o�R�v×�u�o�R�˂o�Q�v���u�o�S�˂o�Q�v�Ƃ����ӂ��̗͂̃x�N�g���̍�����ʂ��āB

�@

�y���i�K�z

���Ő[�w�̃p�[�X�y�N�e�B���iP�R�j���Ђ炭�����I�`����Ԃ���i����Ԃ�ʘH�E�}��Ƃ��āA���[�w�E���w�̃p�[�X�y�N�e�B�u�i�o�S�j����N�o����͂̋����āj��̓`����ԂցA���Ȃ킿�[�w�̃p�[�X�y�N�e�B���i�o�P�j���Ђ炭�g�̓I�`����Ԃƕ\�w�̃p�[�X�y�N�e�B���i�o�Q�j���Ђ炭����I�`����Ԃ�����������A�����I�Ŕ��]�I�ȑ��֊W�s�f�ނP�Q�Ɓt��茋�ԁB�u�o�P�̂o�Q�v�^�i�o�R�j�B

�i�u�[�w�v�̃p�[�X�y�N�e�B���i�o�P�j�Ɓu�\�w�v�̃p�[�X�y�N�e�B���i�o�Q�j�̊W���Ȃ��u�����I�v�Ȃ̂��B���̗��R�́A�u�[�w�^�\�w�v�Ƃ����Ă��u���[�w�^�Ő[�w�v�̐��������猩��A���F�́u�L�v�̊E��ɂ����镽�ʓI�ȊW���ɂ����Ȃ�����B���邢�́A�[�w�́u�o�P�v�ƕ\�w�́u�o�P'�v�A�[�w�́u�o�Q'�v�ƕ\�w�́u�o�Q�v�Ƃ������T�O�����āA���u���_�I�v�Ȑ����������邱�Ƃ��ł���B�j

�������Ȃ����E���猩���鐢�E�ցA���ق̗̈悩����̗̈�ցA�u�u�Ԃ̒��ɑ����Ă��āA����鎞�̒��ɂ����Ȃ��āA�~�߂Ă��܂����Ƃ��{���I�ɈӖ����Ȃ��Ȃ��悤�Ȃ��́v�Ɓu�{�������Ԃ̒��ɒu���Ȃ���A���ۂɂ����Ď��Ԃ��Ă�����́v�Ƃ��ʑԂ��琂��钆���ԓI�Ȑ��E�i�o�R�j����A�u�߁v�Ɓu�����v�������́u�E�^�v�i�����I�����j�Ɓu�J�^���v�i����I�����j�����鐢�E�i�o�P�C�o�Q�j�ցA�B

�����邢�́A��A�����A����I�������A�t����{���Ƃ��鉼�z�I�Ő����I�i���`����w�I�E�_���`�I�j�ȃG�N�X�^�V�X�́i���`�ɂ́u�o�S�˂o�R�v�́A�L�`�ɂ͂���Ɂu�o�R�˂o�P�v�Ɓu�o�R�˂o�Q�v�����������@�[�e�B�J���ŗ͓��I�ȁj���Ԃ���A�A�����A�����Ȉَ����A�s�t����{���Ƃ��錻���I�Ő����I�i�����ݘ_�I�E���ۊw�I�j�ȃG�N�X�^�V�X�́i�u�o�P�̂o�Q�v�̃z���]���^���ő��ݔ��]�I�ȁj���Ԃցs�f�ނQ�Q�Ɓt�B

�@

���[�w�̃p�[�X�y�N�e�B���i�o�P�j�ƕ\�w�̃p�[�X�y�N�e�B���i�o�Q�j�����E���\���Â����{�̎��ɁA���Ȃ킿�u�o�P�^�o�R�v�i���m�ɂ́u�o�P�^�i�[�w�́j�o�R'�v�j�̐������Ɓu�o�S�^�o�Q�v�i�������u�i�Ő[�w�́j�o�S'�^�o�Q�v�j�̐������ɐ�������B

�����̓̌����ɂ���Č`�Â����镽�ʁu�o�S�^�o�Q�v�~�u�o�P�^�o�R�v�́A��48�͂œ��������u���^�L�v×�u�T�O�^�̌��v�������́u�n�^�}�v×�u�_���^���ہv�́u�A�i���W�[�̓`���́v�ɏd�Ȃ�s�f�ނP�]�^�Q�Ɓt�B

�@

�s��Ƃ́w�������x�ɂ����āA�c�a�̂́u�\�́v�Ƃ͕ʂɁA���̗��z�I�ȁu�p�v���u�G��́v�Ƃ��Đ������Ă���B�i���j���̂悤�ɘa�̂́u�p�v�́A�P�Ȃ��g�̐������āA���o�I�ɖ����ȋ�̓I�C���[�W�Ƃ��Č���Ă���B

�@�������A�]����H���Ȃ�u�p�v�́A�S�Ǝ��A���Ȃ킿�A�v�l�E����E�ӎu�Ƃ��������_�I���e�Ɖ������邢�͕����ɂ�銴�o�I�`���Ƃ����A����������Α����͏�����Ƃ������]�I�ȊW�ɗ��Ƃ���́A�{���I�Ɉَ��Ȃ��̓��m�̊낤���ύt�̏�ɐ��藧���Ă���B�i���j���̂悤�ɖ������͂�ނ��̂ł��邪�̂ɁA�]����H���Ȃ���̂́A�P��I�ȁu�`�v�ł͂Ȃ��A��E���E�h�ꓮ���E�ڂ낢�s���u�p�v�ƌĂ��̂ł���B�����ɂ́A���m�ɂ������҂̈Ӑ}�Ɋ�Â��ėL�@�I�ɓ��ꂳ�ꂽ�u��i�v����Ƃ���|�p�ςƂ͈قȂ�A��i�̎����ɕY�����E�O��E�����Ƃ������u��v�Ȃ���̂ɑ��������{�Ɠ��Ȍ|�p�ς�������Ă���B

�@�S�Ǝ������ւ���u�p�v�́A�u�\������Ă�����́v�Ɓu�\������Ă��Ȃ����́v�A���邢�́A�Ώۂ̋�ԓI�ȕ����Ǝ��ԓI�Ȍp�N�Ƃ����]�I�ɑ��ւ��邱�Ƃɂ����ė͓��I�ɗ��������B���̂悤�ȗ͓��I�Ȏp�́A�u�����䂭���́v�i��������L�j�ł���Ɠ����Ɂu�����������́v�i�L�����閳�j�ł���A���ꂪ�����u�]��v�́A�L�Ɩ��Ƃ����]����\���������͎c���A���݊��Ƌ������Ƃ����I�ɋ������閳�튴�Ƃ��Ĉӎ������B���݂́u���v�̎��Ȕے�I�Ȍ��o���A�Ώۂ̌ʓI�`�ې�����E������ԓI�������E���ԓI�O�㐫�Ƃ��Ă̗]����`������B�u�S�]��Ď����炸�v�Ɠ����Â�����]������a�̂̎p�́A�L�Ɩ��Ƃ����]�I�Ɍ�������Ƃ���̂������Ĉ�ɏd�Ȃ荇�����Ƃ̂Ȃ��u����i����j��ۂ����͓��I�Ȍ����ɂ����āA�S�Ǝ��A�Ӗ��Ǝc���A�`�ۂƏ�Ƃɂ���đ��w�I�ɓ�d�������B�u���v���A���o��������������̂܂܂ɂł��A���_�������钊�ۉ����ꂽ�`�ɂ����Ăł��Ȃ��A��������܂܂Ɂu�p�v�Ƃ��đ����邱�Ƃ́A���̂Ȃ��Ɂu�S�v�����邱�ƂɂȂ�B�u�`�v�����̍����I�E�q�ϓI�Ȗ{���Ƒ�������̂ɑ��āA�u�p�v�͕��ƐS�i�O�I�`�ԂƓ��I�����j�Ƃ̞B���ȍ��ł���B�`����q�̑Η��i���ցj�ɂ����ĊO�Ȃ���̂Ƃ��Ēm�o�E�F�������̂ɑ��āA�p�͎�q�̗Z���i���]�j�ɂ����ē��ʂ������͔w�ォ�猻�o����B�����i�s�ׁj����Ώۂ̌`���A�w�i���Ȃ��n���i�������K�肷����ʓI�ȊW���A���邢�́A�s�ׂ@�Â��銴���z���j�Ƌ��ɑ������邱�Ƃɂ���āA����́A���ԂƋ�ԁA�S�ƕ��A���ƊO�Ƃ̊Ԃ��u��������`�v�Ƃ��āA�ߋ��̉^���̋O�Ձi�L���j������̎���Ɏc���Ƃ��Ďc���Ȃ���A�����̉^���̏����i���ҁj�̂��߂ɁA���̗֊s��h����������u�]������p�v�ւƕς���B�t�i�c��`�m��w�w�N�{�x��118�W�A191-192�Łj

�@��Ύ��͂Â��āA�u�p�ifigure�j�v���u�n�iground�j�v�ɑ���u�}�v���邢�́u�l���v���Ӗ������t�ł��邱�Ƃɒ��ڂ��A�u�̘_�ɂ����ĐS�Ǝ��Ƃ������]�I�ȊW�ɗ������̂̑��ւƂ��Ĕ�g�I�Ɍ��ꂽ�u�p�v�ɂ��āA�u�}�ƒn�v���邢�́u�Ώۂƒn���v�Ƃ������֓I�ȊW�ɗ����̂̔��]�ɑ����čl�@���A���̏d�w�I�Ȃ�������x���闝�_�I�Ȋ�Ղ𖾂炩�ɂ���v�B

�s�ȏ�̂悤�ȁm�r���[���[��t�b�T�[���̄������p�Ғ��n�����_�������Ƃ���́A���ݐ��Ɛ��ݐ��Ƃɂ���ē����Â�����u�}�ƒn�v�u�Ώۂƒn���v�Ƃ̊W�́A�S�Ǝ��̔��]�I�ȑ��֊W�Ƃ͈قȂ�A���֓I�Ȕ��]�A���Ȃ킿�����I�ȑ��֊W��O��Ƃ����p�N�I�Ȕ��]�W�Ƒ�������B�����ł͔��]������̓��m�̓��������������O��Ƃ���Ă���A�p�N�I�Ɍ��݂Ɉӎ��i���݉��j�����}�ƒn�i�Ώۂƒn���j�Ƃ��A�������I�ɏd�w�����ꂽ�`�ɂ����Ăł͂��邪�A�ӎ��ɑ��ĕ����i�����I�ɑ��݁j����\������������Ă���B���ɂ����ẮA�ӎ��̔��]��ʂ��āA�}�ƒn�A�Ώۂƒn���Ƃ����֓I�ɕ������A���݂ɈӖ��K�肳���B���ꂪ���R�u�\���̌����Ƃ��Ƃ́u���g���B�g�I�v�A�u�B�g�����g�I�v�ȁu�F�ʂ�тт�v���Ƃ̎���ł���A���̉��߁E�̌��ɂ����ẮC �ӎ��ƑΏہA�ΏۂƑΏۂƂ̊ԂŁA���ւƔ��]�A�����ƌp�N�Ƃ������E�d�w������A���g�I�ȗאڐ��ƉB�g�I�ȗގ����Ƃ���������h����Ԃɂ����āA�Ώہi�}�j���A�n���i�n�j�Ƃ̍��ِ��ɂ����āA�������番������Č��o����ƂƂ��ɁA�n���Ƃ̓��ꐫ�ɂ����āA����ւƋA������B�t�i�c��`�m��w�w�N�{�x��118�W�A194�Łj

�@�]�^�B���͂��˂Ă���u�p����������`�v�̃A�C�f�A���A�i�O�Y�N�Ǝ��́u�����C���[�W�v��F��v���́u���Ԃ̒������ʁv�ȂǂƂ��킹�āj��Ƙ_���w�̐��E�ɂȂ���u�f��Ƃ��Ă̘a�́v�̌��T�O�Ƃ��Ďg�������ƍl���Ă����B

�@���܁A�����摖���Ď�̎v�����������c���Ă����Ȃ�A��Ύ��̋c�_�ɏo�Ă���u�S�A���A�`�i���j�A�p�v�́A�قڂ��̂܂܂̏����Łu�o�P�C�o�Q�C�o�R�C�o�S�v�ɒu�������čl���邱�Ƃ��ł���B���m�Ɍ����A�u�������čl���邱�Ƃɂ���Č����Ă�����́i���_�I���ʁj������B

�@���́u���_�v�ɂ��A�������u���@�[�`���A���i��j�^�A�N�`���A���i���j�v�Ɛ������u�C�}�W�i���[�i���j�^���A���i���j�v�̌����ɂ���āA���Ȃ킿�u��^���v×�u���^���v�̑���ɂ���Č`�������u�`���́v���A�u�p�^���v×�u�S�^���v�Ƃ��āu���߁v�������̂��u�F�̓`���́v�ł���B

�@���܂��́u�F�̓`���́v�̒莮�ɁA��قǂ́u�S�A���A�`�i���j�A�p�v�Ɓu�o�P�C�o�Q�C�o�R�C�o�S�v�̑Ή��W�����Ă͂߂�ƁA�u�o�S�^�o�Q�v×�u�o�P�^�o�R�v�́u�p�^���v×�u�S�^���v�́u�F�̓`���́v���̂��̂ƂȂ��āA�{���Łu�o�S�^�o�Q�v×�u�o�P�^�o�R�v�́u���^�L�v×�u�T�O�^�̌��v�������́u�n�^�}�v×�u�_���^���ہv�́u�A�i���W�[�̓`���́v�ɏd�Ȃ�Əq�ׂ����ƂƐH���Ⴄ�B

�@���́A���́u�Y���v�̂����Ɂu��������`�v�i�������͒�Ƃ́u�r�݂���S�v�j�̊T�O���𖾂���肪���肪�A�i���Ƃ��A���́u�Y���v�������u����v�̓`���������炷�_�@�ƂȂ�̂��Ƃ������u���_�v�Â��A���邢�́A�u�A�i���W�[�̓`���́v���u���i�̃p�[�X�y�N�e�B���j�̓`���́v�Ɉڍs���邱�Ƃɂ���āA�u�F�̓`���́v���߂�����̌^�����藧�̂��Ƃ������u���߁v���j�A������̂ł͂Ȃ����ƒ��ς��Ă���B

�@�������A���̂��Ƃ́A��Ύ��̋c�_�ɂ�����u�p���}�v�̈ʒu�Â��ƁA���́i�F�̓`���̂ɂ�����j�u�p�v�Ɓi�A�i���W�[�̓`���̂ɂ�����j�u�}�v�̈ʒu�Â��Ƃ̐H���Ⴂ���ǂ��������邩�A��������}��ׂ����A�������邱�Ƃʼn��������Ă�����́i���_�I���ʁj�����邩�A���X���[���ᖡ���������ŁA�T�d�ɍl���Ă����Ȃ�������Ȃ��B

�@

�@�f�ނQ�D��S�����u���Ԃ̊ϔO�Ɠ��m�ɂ����鎞�Ԃ̔����v����B

�s�ŋ߁A���Ԃ̑��݁E���ۊw�I�ionto-phe'nome'nologique�j�\��������Â��邽�߂Ɂu�G�N�X�^�V�X�v�iextase�mEksstase�n�j�Ƃ������t���g���Ă���B���Ԃ́u�G�N�X�^�V�X�v���Ȃ킿�u�E���v�i�u���Ȃ̊O�Ɂv���邱�ƁFe'tre �ghors de soi�h�j�̎O�̗l�Ԃ����B�����A���݁A�ߋ�������ł���B���Ԃ̓����͂܂��ɂ����̃G�N�X�^�V�X�̊��S�ȓ���A���Ԃ́u�G�N�X�^�V�X�I����v�isom �gunite' extatique�mekstatische Einheit�n�h�j�i�}���e�B���E�n�C�f�b�K�[�w���݂Ǝ��ԁx�A�O���Łj�ɑ�����B���̈Ӗ��ł̃G�N�X�^�V�X�͂���e�����I�f�ihorizontale�j�ł���B������ɁA�։�̎��ԂɊւ��āA�����͂Ȃ����Ɂe�����I�f�iverticale�j�ł���悤�ȃG�N�X�^�V�X������Ƃ������Ƃ��ł���B�e�X�̌��݂́A����ɂ͖����ɁA�����ɂ͉ߋ��ɁA����̍����ɂ����Ă���B����͖����ɐ[�����݂��������u�Ԃł���B�������A���̃G�N�X�^�V�X�͂��͂�e���ۊw�I�f�iphe'nome'nologique�j�ł͂Ȃ��A�ނ���e�_���`�I�f�imystique�j�ł���B����䂦�A�G�N�X�^�V�X�Ƃ������t�͂����炩���̌×��̈Ӗ������߂��̂ł���B�Ƃ���ŁA���Ԃ̌��ۊw�I�G�N�X�^�V�X�Ɛ_���`�I�G�N�X�^�V�X�Ƃ̑���͎�ɓ�̓_�ɂ���B�܂��A�O�҂ɂ����Ă͊e�\���_�@�́e�A�����f�icontinuite'�j�Ƃ������Ƃ��{���I�ł���̂ɑ��āA��҂ɂ����Ă͋t�ɁA�e�\���_�@�ԂɁe��A�����f�idiscontinuite'�j�������Ă��āA�e�_�@�͈��̉��u��p�ɂ���Ă̂ݘA������Ă���B���ɁA�O�҂ɂ����ẮA�e�_�@�́e�����Ȉَ����f�ihe'te'roge'ne'ite' pure�j�������A���������Ď��Ԃ͕s�t�I�ł���B��҂ɂ����ẮA�G�N�X�^�V�X�̊e�_�@�́e����I�������f�ihomoge'ne'ite' identique�j�������A����䂦�݂��Ɍ�������邱�Ƃ��ł���B���Ԃ͂��̈Ӗ��ʼnt�I�ł���B�����̖{���I�����F�߂������Ŏ��̂悤�Ɍ������Ƃ��ł���B�����ʂ́e���ݘ_�I�E���ۊw�I�f�G�N�X�^�V�X�iextase ontologique-phe'nome'nologique�j���A�����ʂ́e�`����w�I�E�_���`�I�f�G�N�X�^�V�X�iextase me'taphysique-mystique�j��\���B�����ʂ͌����ʂŁA�����ʂ͉��z�ʂł��邪�A���̓�ʂ̌��������Ԃ̓��L�̍\���ɂق��Ȃ�Ȃ��B�t�i���l�P�M��A��g���Ɂw���Ԙ_�x15-17�Łj

���C���������A���ȉߋ������̎��ԁi���̂P�j

�@

�@���ɁA���̃p�[�X�y�N�e�B���̓��Ԃ��������Â���l�̃v���Z�X�ɌŗL�̑̌��A�Ƃ�킯���ԑ̌��̎����ɂ��āB

�@���̂��Ƃ��l���邽�߂̎肪����Ƃ��āA��S�������_�����l�̎��Ԙ_�s�f�ނR�Q�Ɓt�̃A�C�f�A��p�������Ǝv���܂��B

�@

���u���̎��Ԙ_�v�i�x���N�\���j

�@�F�ߋ��i�L���j�ɏd�_��u�������w�I���Ԙ_

���u���̎��Ԙ_�v�i�n�C�f�K�[�j

�@�F�����i�\���A���ʂ��A���j�ɏd�_��u���ϗ��w�I���Ԙ_

���u��O�̎��Ԙ_�v�i�t�b�T�[���j

�@�F���ςƂ��Ă̌��݂ɏd�_��u���S���w�I���Ԙ_

���u��l�̎��Ԙ_�v�i��S�����j

�@�F�z�I�i���z�I�j�ȉi���̍����咣����`����w�I���Ԙ_

�@

�@�ȉ��A�i���̒����������m�点��Ƃ���ɂ��������āj�A���̎��Ԙ_�̎l���ނɑΉ������Ȃ���A���̃p�[�X�y�N�e�B���̓��ԁu�o�S�˂o�R�C�o�R�˂o�P�C�o�R�˂o�Q�C�o�P�̂o�Q�i�^�o�R�j�v�ɂ������l�̑̌��t�F�[�Y����בւ��A���ꂼ��ɂ������ȒP�ɑf�`���Ă��������Ǝv���܂��B

�@���A���̑O�ɂЂƂc�_��}�݂܂��B�O�͂Ŏ�肠�����w�S�Ƃ������x�̂Ȃ��ŁA���Ύ����͎��̂悤�ɏ����Ă��܂����B�ēx�A�����܂��B

�s����ꎞ�_�ɂ�����m�o���A���̎��_�����̌Ǘ������f�Ђł͂��肦�Ȃ��B�m�o�͎��Ԃ̗���̒��Ɉʒu���A���܂��܂ȉ\���Ɏ�芪����Ă���B���́A���̓_�ɂ����A�m�o�ɂ����āq��ԁr�q�g�́r�ƕ��ԁq�Ӗ��r�Ƃ����v�������o���B���̎��Ԑ��Ɖ\�����A���]�_�͏\���ɑ������Ă��Ȃ������̂ł���B

�@�����ŁA�m�o����芪�����Ԑ��Ɖ\���Ƃ����v�������o�����߁A�u����v�Ƃ������t��p���邱�Ƃɂ������B����͌��݂̒m�o���ߋ��Ɩ����̓��Ɉʒu�Â���B�����Ă܂��A�������͌����̕��ꂾ���łȂ��A�������I�ȉ\���̕�������o�����낤�B�m�o�͂�����������̂ЂƃR�}�Ƃ��ĈӖ��Â�����B����ɉ����ĈقȂ����Ӗ��Â���^������m�o�̂��̑��ʂ��A�u���e�v�ł���B�t�i�w�S�Ƃ������x200�Łj

�@���̈ȉ��̋c�_�̋N�_���A�����ɂ���܂��B

�@�܂��A�m�o�ɂ�����u�Ӗ��v�̗v�����������̈���A���́A�u�o�R�v�i�Ő[�w�̃p�[�X�y�N�e�B���j���Ђ炭�����I�`����Ԃƌ���߁A�܂��A�u�g�́v�̗v�����u�o�P�v�i�[�w�̃p�[�X�y�N�e�B���j���Ђ炭�g�̓I�`����ԂɁA�u��ԁi�I�ʒu�W�j�v���u�o�Q�v�i�\�w�̃p�[�X�y�N�e�B���j���Ђ炭����I�`����ԂɁA���ꂼ�ꂠ�Ă͂߂čl���Ă��܂��B

�@�����ŁA�O�߂ŏq�ׂ��A�\�w�����ɂ�����u�o�P'�v�Ɛ[�w�����ɂ�����u�o�Q'�v�����A���ȕւɁA�m�o�ɂ������u�Ӗ��^�g�́^��ԁv�̗v�����A���̃p�[�X�y�N�e�B���ɂ������u�Ő[�w�^�[�w�^�\�w�v�̗̈�ɑΉ������Ă������ł��傤�B��������ƁA���������u�m�o�I���]�v�́u�o�R�^�i�o�P�{�j�o�Q'�^�i�o�P'�{�j�o�Q�v�̌n��ɂ������O�����A�u���o�I���]�v�́u�o�R�^�o�P�i�{�o�Q'�j�^�o�P'�i�{�o�Q�j�v�̌n��̑���A�����āu���e�v�́u�o�R�^�o�P�i�{�o�Q'�j�^�i�o�P'�{�j�o�Q�v�̌n��̏������A���ꂼ��傽�鐱���n�Ƃ���p�[�X�y�N�e�B�����ۂł���ƋK�肷�邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�Ƃ���ŁA���ɂ��ƁA�u����ɉ����ĈقȂ����Ӗ��Â���^������m�o�̑��ʁv���u���e�v�ł���A�u����f�����m�o�̂�����v�́u����f�����m�o�̂�����v�̈��A���Ȃ킿�u���e�v�Ƃ��đ����邱�Ƃ��ł���̂ł����B

�s���{��Ŋ����\�킷��b�͋����قǏ��Ȃ��B�i���j�߂��݂̂�����͂��܂�ɂ��獷���ʂł���B�����炻����^�C�v�������邱�Ƃ���{��͕��������B���̑���A�߂��݂͂��̗��R�ɉ����Đ獷���ʂł��邱�Ƃ����̂܂��ꂽ�̂ł���B�i���j�߂��݂̗��R�͖����ɑ��l�ł��邩��A���R�ɂ���Ĕ߂��݂̂��������肷�邱�ƂŁA�����ɑ��l�Ȕ߂��݂̎���\���ł���B���Ƃ́A�u�����߂����v�u�ƂĂ��߂����v�ƁA�߂��݂̑傫������p���ĕ\�킹�悢�B���̂悤�ɁA����̂�����������\�킷��b���̂��̂ɂ���Ăł͂Ȃ��A���̊���̗��R�ɂ���ĕ\�������Ƃ������Ƃ́A����̂�����Ɗ���̗��R�Ƃ��{���I�ȊW�ɂ��邱�Ƃ��������Ă��邾�낤�B�i���j

�@�ł́A����f�����m�o�̂�����͑��e���낤���B���́u���e�v���A�u����ɂ���Č��肳���m�o�̑��ʁv�ƋK�肵���B����͂��̗��R�Ɩ{���I�Ɍ��т��Ă���A���R�͋L�q�Ɉˑ����Ă���B�����ċL�q�͕�����J���B�i���j�܂�A�قȂ闝�R�Ŕ߂���ł���l�́A���ꂼ��قȂ镨����Ă���̂ł���B����䂦�A����f�����m�o�̂�����́A����f�����m�o�̂�����Ƃ��āA���Ȃ킿�A���e�Ƃ��đ����邱�Ƃ��ł���B�t�i�w�S�Ƃ������x226-228�Łj

�@���̖��̗��_�̃p�[�X�y�N�e�B���_�ɓ�������ƁA���̂悤�ɂȂ�܂��B

�@�Ő[�w�́u�o�R�v����A�[�w�́u�o�P�v�ƕ\�w�́u�o�Q�v�Ɍ������Ăӂ��́u�́v�����o����B

�A����́u���Ԑ��v�Ɓu�\���v�̂ӂ��̗v������Ȃ�u����v�̃x�N�g���ł���B

�B�u�o�P�v�Ɍ������x�N�g���́A�u���R�v��{���Ƃ����́u�L�q�v�ɂ���ĊJ�����u����v�̕���i�u�߁v�������́u�E�^�v�ɂ��A�Z���Ɂu���Ԑ��v��тт�����j�ł���B

�C�u�o�Q�v�Ɍ������x�N�g���́A�u�������I�ȉ\���v���܂ޕ���i�u�����v�������́u�J�^���v�ɂ��A�u�\���v�̗l����тт�����j�ł���B

�@�����̂��Ƃ�O��Ƃ��āA�ȉ��A�l�́u���̑̌��t�F�[�Y�v�ɌŗL�̑̌��A�Ƃ�킯���ԑ̌��̎�����e�`���Ă����܂��B

�@

�@

�y���̑̌��t�F�[�Y�T�z

�Z�u�o�R�˂o�P�v

�@�����I�`����Ԃ���g�̓I�`����ԂցA�u���Y���E�{���v����u�߁v�ցA���Ƒ��ҁi���ҁj���u����v����Ď����I�ɏd�ˍ��킳���A�Z������A���݂ɕϐg���J�肩�����A�u�i�������ꂽ�ߋ��A���ɂ�݂������Ă���ߋ��v�s�f�ނS�Q�Ɓt�̕��ꂪ���o����B

�Z�u�o�S�˂o�R�v�~�u�o�R�˂o�P�v���u�o�S�˂o�P�v

�@���i���A�H�m���݁n�j�̊E�悩��̗͂̋����āA�u���̑̌��t�F�[�Y�T�v�ɓ��L�́u���̎��Ԙ_���ߋ��i�L���j�ɏd�_��u�������w�I���Ԙ_�v���u��l�̎��Ԙ_���z�I�i���z�I�j�ȉi���̍����咣����`����w�I���Ԙ_�v�ƍ������A�u�_�b�I�ȃA�E���v��тт��i�u���d�l�́E���l�́v�I�Łj�u�C���������A���v�Ȑ_�b�I�ߋ��s�f�ނT�Q�Ɓt�̑̌�����������B

�@

�@�f�ނR�D��S�����u���w�̌`����w�v����B

�s�ߋ��ɏd�_��u�����̎��Ԙ_�ƁA�����ɏd�_��u�����̎��Ԙ_�Ƃ��r����A���̎��Ԙ_�͐����w�I�ł���A���̎��Ԙ_�͗ϗ��w�I�ł���Ƃ������Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B�L�@�̂ɂ͎��Ԃ̕s�t������Ă��āA�����͘V���Ă����B���̊��͔N�X�����Ȃ��Ă����B�����Ɉ�Ă��鎞�Ԃ͉ߋ��̘A���Ƃ������Ƃł���B����䂦�ɉߋ��ɏd�_��u�����Ԙ_�͐����w�I�Ƃ�������B����ɔ����āA�����ɏd�_��u�����Ԙ_�͗ϗ��w�I�Ƃ����Ă����x���Ȃ��B��������������ттČ���͂�L���Ƃ��ł���͈̂ӎ����������悷�邩��ł���B��́A���̂͌�������ɂ����Č�Ɍ��ʂ�������B������Ɉӎ��͈��̌��ʂ�ړI�Ƃ��Ė����̗̈�Ő�悵�āA���̖ړI�����̂��߂̎�i���t�ɓ����o���Ă��邱�Ƃ��ł���B�����Ɍ�������͈̂ӎu�����ł��邩��A���Ԃ̖{���𖢗��ɂ���Ƃ��鎞�Ԙ_�͗ϗ��w�I�F�ʂ�тт����̂ł���B���ɑ�O�̎��Ԙ_�͎��Ԍ��ۂ̌��݂ɂ����錴�n�I��ۂɗ��r������̂ł��邩��S���w�I�Ȏ��Ԙ_�Ƃ������Ƃ��ł��邵�A����ɑ��ĉz�I�ȉi���̍����咣�����l�̎��Ԙ_�͌`����w�I�Ȏ��Ԙ_�ƌ����č����x���Ȃ��ł��낤�B�t�i��g���Ɂw���Ԙ_�x145-146�Łj

�@�f�ނS�D�ᏼ�p�㎁�́w���яG�Y�@�������ԁx�ŁA�w�h�X�g�G�t�X�L�[�̐����x���́u���j�ɂ��āv�̂悭�m��ꂽ��߁A�u�q�������Ƃ������j��̈ꎖ���̊|�ւ��̖������A��e�ɕۏ�����̂́A�ޏ��̔߂��݂̑��͂���܂��v���߂����āA���̂悤�ɏ����Ă���B

�u�q����r������e�ɂƂ��ĖS�����́A�u���j�v�̐��E�ɐ����Ă���B�����ł́u���j�v�͒P�Ȃ�ߋ����w���̂ł͂Ȃ��B�i�������ꂽ�ߋ��A���ɂ�݂������Ă���ߋ��ɂق��Ȃ�Ȃ��B�v�i471-472�Łj

�u���j�͎j���̂Ȃ��ɂ�������̂ł��A�V���ɐ��܂��j���̂Ȃ��ɏo������̂ł��Ȃ��B����͊���̂Ȃ��ɐ����A����ɂ�݂�����B�v�i472-473�Łj

�u��́A�l�Ԃ��Ƃ�ł���Ƃ��ɂ̂݁A����������̂��Ƃ����Ă悢�B�ނ���l�́A�����銴��ɂӂ��Ƃ��A�ǂ�قǑ����̐l�Ԃ̂Ȃ��ɂ����Ƃ��Ă��˔@�Ƃ��Ď����I�ǓƂ̒n���ɗ����Ƃ���������B�^�u��v�Ƃ��������́u������v�Ɠǂ݁A�u�����v�Ə����āu�������v�ƓǂށB�������т́w�{���钷�x�ŏq�ׂĂ��邪�A�h�X�g�G�t�X�L�[�̕]�`�������Ă���Ƃ����łɓ����̊��o�͂������B���҂̖ڂɂ͌����Ȃ��Ƃ���ŐS�����m�����n�����ƁA���ꂪ�����ł�������ł���B�͏�m�O���Y�n�Ƃ̍Ō�̑Βk�ł����т͂����m�u���j�̍��̓G���[�V�����ɂ����͂߂Ȃ��v�Ƅ������p�Ғ��n������B�v�i473�Łj

�u��e�ɂƂ��āA�S���Ȃ����q���͌����ĉ߂����邱�Ƃ̂Ȃ����݂ł��葱���Ă���B���̂��Ƃ�[��������Ƃ��A�ޏ��͂��̐��ɂ���҂���͉�������A���j�̐��E�ɐ����Ă��鎀�҂ƁA���t�ɂ���Ăł͂Ȃ��߂��݂Ƃ�����I�Ȃ�����́u���t�v�ɂ���Č����A��荇���A�S��ʂ킹��B�v�i474�Łj

�@�f�ނT�D�╔�b���w�����脟������̕��@�x����B

�s�c�Ȋw������̎��_����͂܂��������R�Ȃ���q���l�̐��r�i�Ȃ�����萳�m�ɂ́q�����l�̐��r�Ƃ������ق����悢��������Ȃ��j�������Ȃ��Ƃ����z�Ƃ���̂ɂ������āA���́A�ނ���t�ɁA�i�Ƃ�킯�A���ꂪ�������A����A�N�u����邱�Ƃɂ���āj�A�����܂ł܂�Ƃ���l�̓I�Ȃ��̂̎��ɐ_�b�I�A�E����тт�����ΐ��������킢�����̐����Ȃ������͂̂䂦��Ƃ��Ă����A���̈Ӗ��Ŗ��l�̂ł����邢�͈ꑧ�ɖ����l�̂ł������Ă͂Ȃ炸�A�ǂ��炩�Ƃ����A�i�q������r�́q�ْ��ɘa�r�̑����ʂƂ��Ắj�q���d�l�́r�i�Ȃ����킽���������Ďg�����\���ł����q���l�́r�j�����̔��b�̓����Ƃ��Ă��ƍl������̂ł���B�t�i�����܊w�|���Ɂw������x158-159�Łj

�@

�s�c����́q�}���r���ۗ�������q�O�i�̎����r�Ƃ��Ắe�A�I���X�g�́A�c���̂��ׂĂ̎����ɂ������ė�O���Ȃ��A�܂��ɁA�i�ނ���A�q��ڎ����r�̓����Ƃ��Ắj���I�Ȓ�܂����idefinite�j�ߋ��̈��I�ł��J��Ԃ��̕s�\�A�t�]�s�\�ȏo�������q�ׂ邱�Ƃ����̓��ʂȖ����Ƃ��Ă��f�B

�@���������āA�����͔����ȂƂ��낾�������Ċ�����Ă����Ƃ���A�q�w�i�̎����r�ƃA�I���X�g�̎g�������́A�ߋ��̏o�������̂��̂̂��ꂱ��̂��肩���̂������ɂ������Ƃ��������A�ނ���A���̉ߋ��̏o�����ɂ�������ЂƂ̑ԓx�̂Ƃ肩���̂������ɂ�葽���������B�e�������ߋ�������@�ŏq�ׂ���ߋ��̏o�������A�����I�ɌJ��Ԃ��\�ŁA�ʗl�ł����肦�A���Ԃ��t�]���ČĂѕԂ����Ƃ��\�ł���ƌ��Ȃ����̂ɂ������āA�A�I���X�g�ŏq�ׂ���q�ނ����r�́A���͂��x�ƌĂѕԂ����ׂ̂Ȃ����萫�ƁA��퍰�̌̋��̖��킢���������_�b�I�ȃA�E����тсA�ʏ�̋L���Ȃ����v���o��₵�Ă����Ƃ͕ʂ̒����ɑ�����q�C���������A���r�Ȏ��̌�����Ȃɂقǂ������Ȃ���A�W�c��l�̐S���̂����ɐ����܂���݂�����̂ł���f�B�i�x���N�\�����A���̎�̋L�����q�����lj��r�̖��ŌĂ��Ƃ́A���m�̂Ƃ���B�j

�@�A�I���X�g���Ƃ��Ɂq�ꕔ�̎����r�ƌĂ��̂��ނׂȂ邩�ȂƂ������ƂɂȂ낤�B

�q������r�Ƃ������b�ԓx�́A�����炭�A���܂ɂ�����܂ŁA�ʏ�́i������ȁj�ߋ��Ƃ͎��I�ɋ�ʂ��ꂽ�A�_�b�I�ȉߋ��Ƃ̒n�������ɂ�錋�ѕt���̋L�����A���낤���Ăɂ�����A���X�ŕۂ��Â��Ă���ɂ������Ȃ��B�t�i�����܊w�|���Ɂw������x163-164�Łj

�����������E�O���������̎��ԁi���̂Q�j

�@

�y���̑̌��t�F�[�Y�U�z

���u�o�R�˂o�Q�v

�@�����I�`����Ԃ��猾��I�`����ԂցA�u���Y���E�{���v����u�����v�ցA�u�������I�ȉ\���v���������A���\�i����̐��E�j������������A���Ԃ��t�����A�������ߋ�������s�f�ނU�E�V�Q�Ɓt�B

���u�o�S�˂o�R�v×�u�o�R�˂o�Q�v���u�o�S�˂o�Q�v

�@���i���A�H�m���݁n�j�̊E�悩��̗͂̋����āA�u���̑̌��t�F�[�Y�U�v�ɓ��L�́u���̎��Ԙ_�������i�\���A���ʂ��A���j�ɏd�_��u���ϗ��w�I���Ԙ_�v���u��l�̎��Ԙ_���z�I�i���z�I�j�ȉi���̍����咣����`����w�I���Ԙ_�v�ƍ������A���������A�O�����`�̌��s�f�ނU�E�V�Q�Ɓt����������B

�@

�@�f�ނU�D���X�،��ꎁ�́w���{�I���������G�o�Ƃ��炵�̍\���x�ŁA�Ƃ��ɕS�l���ɍ̂�ꂽ�O���@�́u�S�ɂ�����ł������ɂȂ���ւΗ�������ׂ��锼�̌����ȁv�Ɠ�������́u�Ȃ���ւ܂����̍��₵�̂�ޟT���ƌ����������͗������v���r���Ď��̂悤�ɘ_���Ă���B

�s����m����n�́A��O��ŎO���@�Ɠ������e���������A�����ɂ����āA���s�W�ɂ������������Ă���i���ꂪ�Ȃ��{�̎��ƌ���Ȃ��̂��́A�ʔ������ł���j�B���̍\���ł́A�����̓��e�̕����g�߂Ȃ��̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B�������A�h���ߋ������Ԃ̌o�߂������Ƃ������̔F���́A���́A�O���@�̎��������������I�m�o�����Ƃɂ��āA���߂Ă��肦�����̂ł͂���܂����B�i���j�����̖ڂ��ȂČ��悤�Ƃ���Ԑ����A�����Ɍ�����s���݁��ߋ����ߋ��ɂ����関���Ƃ��Ă̌��݂��猩�����̉ߋ��˖������猩���ߋ��Ƃ��Ă̌��݁t�Ƃ������G�Ȏ��Ԉӎ��̂ł���B

�@���̎��ԓI�z���͂̓����́A���{�I�����ɐe�������̂ł���B���̓��������݂��@���Ƃ��āA�ߋ��Ɩ����̎��ԑ������������Ă��邩��ł���B���݂Ɏc��ߋ��̋L�����S�����̊����Ɋ�Â����̂ł��邱�Ƃ́A���x������Ă������Ƃł���A�X�ɌJ��Ԃ����Ƃ͂���܂��B���̖w�ǐg�̓I�Ȋ�Ղɉ����A�����I�ȗ��Â�������B���{��̓����Ɋ�Â��āA���{�̕����́s�������t�̒��ڐ��Ɋ�b��u���A����䂦�ɔ��I�������I�Ȑ��i��Z���ɂ��Ă���B�t�i�w���{�I�����x206-207�Łj

�@�����ŏq�ׂ�ꂽ�u���݁��ߋ����ߋ��ɂ����関���Ƃ��Ă̌��݂��猩�����̉ߋ��v�ˁu�������猩���ߋ��Ƃ��Ă̌��݁v�Ƃ������������E�O�����I�Ȏ��Ԉӎ��i���ԓI�z���́j�́A�ނ���t��������Ȃ��B�܂�u�������猩���ߋ��Ƃ��Ă̌��݁v�ˁu���݁��ߋ����ߋ��ɂ����関���Ƃ��Ă̌��݂��猩�����̉ߋ��v�Ƃ������Ԉӎ�����āA�ߋ����u���܁E�����v�ɂ����Đ��삳��Ă���̂�������Ȃ��i�x�����~���́u���j�N�w�̃R�y���j�N�X�I�]���v�̂悤�ɁH�j�B

�@

�@�f�ނV�D���c�����w���Ɛg�̄����R�~���j�P�[�V�����̎���x�Ɉ��p���ꂽ�A���J���u���_���͂ɂ����錾�t�ƌ��ꊈ���̋@�\�Ɨ̈�v�i�w�G�N���x�j�̓��c��i145-146�Łj�B

�u�����̎���

�@���ꊈ���̋@�\�́A����`���邱�Ƃɂ͂Ȃ��B�v���o�����邱�Ƃł���B

�@�킽�������t�������߂Ă���̂́A���҂���̉����ł���B�킽������̂Ƃ��č\������̂͂킽���̖₢�����ł���B�v

�@

�u�킽���𑼎҂ɔF�m���Ă��炤���߂ɂ́A�킽���́u���Ă��������Ɓv���u���ꂩ�琶�N���邱�Ɓv�m�}�}�n�߂����Č��ق��Ȃ��̂ł���B�m�c�n�킽���͌��ꊈ����ʂ��Ď��ȓ�����ʂ����B����Ɠ����ɁA�ΏۂƂ��Ă͎p�������B�킽���̌����j������̂Ȃ��ł��������Ƃ��Ă���̂́A���ۂɂ��������Ƃ����P���ߋ��ł͂Ȃ��B����Ȃ��̂͂�������͂��Ȃ��B���܌��݂̂킽���̂����ŋN�������Ƃ���镡���ߋ��ł����Ȃ��B���j������̂Ȃ��Ŏ��������̂́A�킽��������ɂȂ������̂��A�����̂��鎞�_�ɂ����Ă��łɂȂ��ꂽ���ƂƂ��Č��O�����Ȃ̂ł���B�v

�@

�s�O�����`�őO�|���ł���ʼn��ɂ��čŌ�̎��_�́u����̎����v�ł��B����ȏ��ɂ͍s���܂���B�u����̎����v���u���݁v�ɑz�肵�A�������玩���̉ߋ���u���ꂩ�玀�ʂ܂Łv�Ɍo�������i���ƂɂȂ��Ă���j���܂��܂̏o������Â��ɉ�z�I�Ɍ���l�A�����ɂ��Ă̕�������I�������_�A�܂�u����̎����v�Ƃ����O�����`�̏����_����u���v�����邱�Ƃ̂ł���l�B���������l�̂��Ƃ��×��A�ڂ������͌��ҁA���l�A���l�Ƃ����ӂ��ɌĂ�ł�����Ȃ��ł��傤���B�t�i�w���Ɛg�́x147-148�Łj

�@�������c���������u�����_�v�́A�u���]�_�v�u���e�_�v�u�r�̓_�v�Ɏ�����l�́u���_�v�ł���B

�s�O�����`�Ŏ��������Ƃ����̂͐l�Ԃ̐����헪��A�����ւ�ɂ����ꂽ���@�ł��B�i���j

�@�Ƃ����̂́A�����Ɛl�Ԃ�����I�ɕ�����̂́u����v�Ƃ����������肠��Ƒz������́A�قƂ�ǂ��ꂾ��������ł��B�����炱���A��ܖ��N�O�ɐl�ނ̑c��́u��v�������Ȃ��Ƃ����K�����l���������Ƃɂ���āA���̗쒷�ނ��番���킯�ł��B

�@�u���҂͑��݂���v�u����̐��E�͂���v�Ƃ����M�߂ɂ���āA�l�Ԃ̓T������l�Ԃɐi�����܂����B�u��I���ʁv�Ƃ����悤�Ȃ��̂́u�����Ƀt���C���O����v�\�́A�����]���āu����������̎����ɏo��v�Ƃ����u�e�������v�̏Z�l�̂悤�Ȕj�V�r�ȑz���͂Ȃ��ɂ͂������Ďv���`�����Ƃ̂ł��Ȃ����̂ł�����B�t�i�w���Ɛg�́x150�Łj

>

�@���Ȃ݂ɖ{���ŗp�����u�t�����鎞�ԁv��u�������ߋ�������v�i�ߋ��͖���������j�͓�����R�́u����̂킽���ɏo������g�̂Ǝ��ԁv�̏����o���i123�ŁC126�Łj���ؗp�������́B

�@

����A���鎞�Ԅ����̎��ԁi���̂R�j

�@

�y���̑̌��t�F�[�Y�V�z

���u�o�P�̂o�Q�v

�@����I�`����ԂƐg�̓I�`����Ԃ��\�w�E�[�w�ɂ킽���Ĕ��]�I�ɑ��ւ��A�O�E�i�\�j�ƐS�ە��i�i���j����d�ʂ��ɂȂ�s�f�ނW�Q�Ɓt�A�u���{�I���ߖ@�v�s�f�ނX�Q�Ɓt����������B

���u�o�R�˂o�P�v�{�u�o�R�˂o�Q�v�ˁu�o�P�̂o�Q�v�i�^�o�R�j

�@�����I�`����Ԃ�}��Ƃ��āA�u���̑̌��t�F�[�Y�V�v�ɓ��L�́u��O�̎��Ԙ_�����ςƂ��Ă̌��݂ɏd�_��u���S���w�I���Ԙ_�p���u��l�̎��Ԙ_���z�I�i���z�I�j�ȉi���̍����咣����`����w�I���Ԙ_�v�ƊԐړI�E�z�I�i���z�I�j�ɐڐG���A�u���܁E�����v�Ɍ������Ď��Ԃ���A����s�f�ނP�O�Q�Ɓt�B

�@

�@�f�ނW�D����j�q���w���{�l�ƃ��Y���������u���v���߂�����{�����_�x����B

�s���{�ɂ͎��_�𑀍삵�ď�i���яオ�点�邱�Ƃɒ������̂����������B���_�̈ړ��ɂ���ĊO�E�ƐS�ە��i����d�f���ɂȂ�A�C���[�W���G�扻�����B�����ł��܂��A���Ƃ��Ȃ��̋��L�����̋��n��������u�\�v�̖������傫�������Ă����̂ł���B

�@�Ƃ�킯�u�{�̎��v�͂��̗͂�p���ē��{�Ǝ��̎��̂̌`��������グ���B�t�i�w���{�l�ƃ��Y�����x207�Łj

�@�����Ō�����u�\�v�Ƃ́A�R�\�A�h���t�̂����u�A�v�i���i�j�Ɓu�R�v�i�ߌi�j�̊Ԃ̔��R�Ƃ������Ԓn�сi���i�j���w���ꂾ���A�u�ʒu�̎w���Ƃ��������A����������Ȃ�������Ώۂ𗣂��Ă䂭�A�Ƃ����e��p�́f�w�����ł���A����ɂ���ĉ������ʂȈӖ��ݏo�����Ƃ���u�͂̎w�����v�ł���Ƃ����v�f���傫���v�i189�Łj�B

�s�u�\�v�́A���ɂ����Ȃ��ɂ������Ȃ���A�����Ɏ���������Ȃ�������߂��A�������\�Ƃ����ʒu�ɂ��邱�Ƃ��e�ӎ�������f���Ƃɂ���āA���Ƒ���̊Ԃɋ��L�́A���Ԓn�тƂȂ�悤�ȁe��f�ɂ��邱�Ƃ̗͂�����̂ł���B���ɂ����Ȃ��ɂ����ړI�ł���悤�ȋ��L�̏�����肾���̂��܂��u�\�v�̗͂Ȃ̂ł���B�t�i�w���{�l�ƃ��Y�����x190�Łj

�@���Ƃ��A�i�i�|�|�b�v�̉̎��ɂ�����u���v�̂悤�Ɂj�u���{��͂������Ɏ�̂̈ʒu��������ւ�����ւƁA���邢�͂��̊ԂւƓ������ė������邱�Ƃ��ł���v���A����͂����Ɂu�\�v�̗͂������Ă��邩��ł���i206-207�Łj�B�܂��A�a�̖̂{�̎��̌��ʂ́A�{�̂Ɩ{�̎��̂��q���u�\�v�̗͂ɕ����Ƃ��낪�傫���i208�Łj�B

�s�{�̎��͖��m�Ȗ{�̂̒����邱�ƂŐ��藧�̂̈ꕪ������肠�����B�i���j

�@�����Ă��̂Ƃ��{�̎��́u�\�v�̗͂����X�Ɉ����o���Ă������B���邢�͖{�̎��́u�\�v�̏���������邱�Ƃɂ���āA���̂̈�`���ݏo�����ƌ�����B�V�����W�������́A���{��́u�\�v�̗͂�\�w�Ɉ����o�����B�����́A�ڂ̑O�ɂ���u�R�v�ɐe���݁A����ɐڐG�������Ƌ����]�ތÑ�ɑ��āA�{�̎��͒����̓��{��̒��ۉ��ɕ����A�����i�s�������B�ڐG���́u�R�v�ɖ����Ă����̐��E�́A�����ɂȂ�Ɓu�R�v����������āu�\�v�̗̈���L���邱�ƂɂȂ�B�����͌���̒��ۉ���i�߂�����ł��������A����͓��{��́u�\�v�̗͂̌��݉��Ƃ����ʂ̖ʂ�\�I�����Ƃ��ł��������B�t�i�w���{�l�ƃ��Y�����x209-210�Łj

�@

�s�Ñ�̖��t�̐l�X�́u���́v�������A��O�̂��̂������A�u�R�v���������B������������O�́u���́v�ɂ̂ݎ䂫�����Ă����킯�ł͂Ȃ��B����������O�́u���́v�͕ω���K��Ƃ���B���{�l�̎��Ԃɑ���ϔO�͎���Ɉڂ�s�����̂̎p�߂邱�ƂɌX���Ă������B���Ԃ́u����v���̂ł���B�i���j

�@���W�́A��Ԃ��ω����ĕʂ̏�ԂɂȂ邱�Ƃ��A�n����i�e�g�f�N�j�A���Ă����Ƃ����Ӗ��ő����A��������A�u�Ƃ��v�̈ӎ������܂ꂽ�ƍl�����m�w���{��������̂ڂ�x188�Łn�B��O�́u���́v�͂����玷�����Ă��A�ω����A�����čs���B�ނ���A�u���́v�͕ω����Ă䂭���̂ł���B���t�l�͂��₩�ȕω��̏�Ԃɂ��邩�炱���A��O�́u���́v�����������Ƃ�������B�u�R�v�͂��łɂ����ɁA���̐�ɂ���u�\�v�̏�Ɓu�\�v�̗͂̎���h���Ă����B�t�i�w���{�l�ƃ��Y�����x211�Łj

�@

�s���{�I�Ȋ����̖ڂ́A�u���́v���ω����ʂ́u���́v�ɕς���Ă䂭�Ƃ���ɒ�����邱�ƂɂȂ�B�������ĕ����̂���ɂ́A�����́u�R�v���āA���̖̂{���̎p�ł���u�S�v�Ɍ������B����ɃE�`�̒��̂���ɂ��̉��ɂ���A���̂́u���v�������邱�ƂւƐl�X�̏d�S�͈ڂ��Ă����B���̌��`�́u�S�v�Ɠ����Ƃ���ɂ���B�������邱�Ƃ́A�S�̒�ɂ���^�̎p�̂�����̂����悤�Ƃ��邱�Ƃł���B�\�����Ȃ��痠������B�\�w�����Ȃ��炻�̐S�̉���Ɍ������B�ӎ��̃x�N�g���͂˂��ꂽ�����ɒu����Ă���B���ւƌ����������͗��ւƌ������Ɠ����ɁA�ÓI�ȏ�i���D�ތX���ƗZ�����āA���{�l�̊����������ǂ��Ă������B�t�i�w���{�l�ƃ��Y�����x212�Łj

�@���܂ЂƂA������������B������ɂ��ƁA�w���ƕ���x�������i�@�t�����́A���ړI�Ȏ����̑̌������̂ł͂Ȃ����A�u�����\���ƌ��̉ߋ��`�̎g�����ɂ���āA������ɉߋ��X�����Ǒ̌������Ă����悤�Ȏd�g�݂�҂ݏo�����v�B

�s���݁A���{�n�̒��ň�ʓI�ɗp�����Ă���u�o��{�v�ɏ]���Ȃ�A���i�@�t�����͌��ɂ������āA�u�`�ƕ�����v�A�u�`�ƕ��������v�A�u�`�Ɠ`������v�A�u�Ƃ���v�ȂǂƂ�����������p���Ă���B�܂�ނ�́A�u�`�Ƃ����b�ł����v�A�u�`�Ɠ`����Ă��܂��v�A�u�`�����������ł��v�Ƃ����`������ɗp���ĕ����������B���̏I�����Ԑڑ̌��́u����v�Ŋ���̂ł͂Ȃ��A�u�`����Ɓi���j���������v�ƁA��d�̊������҂ݏo�����B�܂�A�u�`����Ƃ����������v�A�u�`����Ɓi���j���������v���邢�́u�����������v���g���āA�u���̂悤�ȉ\���������v�Ƃ������Ԃ̉\���A�e�����`����f�A�Ƃ����������ł��܂��܂ȏo������������B�ߋ��̏o����������A������Ԑڑ̌��́u�e����f�v��u�e����f�v�Ɂu�������e���f�v�i���Ƃ����\�����͕����܂����j��t�������āA������e�������f���ځA�e�̌��������Ɓf�Ƃ��Ċ������B���̌`���͘b�ɋq�ϓI�Ȏ����Ƃ����ʑ���^���Ȃ���A�����ɒ����肪���̒��Ɋ���ړ��ł���悤�ȏ���d���ނ��Ƃ��ł����B�t�i�w���{�l�ƃ��Y�����x254�Łj

�@

�s�Ӗڂ̔��i�@�t�����͌�̑I���ɂ���āA���Ƃ̕���̈�ЂƂ̏o�������A�͂邩�ߋ��̐G��邱�Ƃ̂ł��Ȃ����̂ł͂Ȃ��A�ߋ��ƌ��݂�����I�ɐڋ߂������̂Ƃ��āA�ߋ��̐��E�������̒��ŒǑ̌�������A����u�\�v�̏������o���Ă����̂ł���B�t�i�w���{�l�ƃ��Y�����x256�Łj

�i������������u�\�v�ƑO�͂ň�˂����u��v�i�u�`�ƕ�����v�́u��v�j�A����Ɂu�܁v��g�ݍ��킹��ƁA���Ƃ��ΐ����I�ȁu��v�i�[��j�Ɛ����I�ȁu�\�v�i�����߁j�A���̗��҂́u�ԁv���u�܁v�Ƃ������}�����l���邱�Ƃ��ł���B�����ɑf�ނX�́u�n��i�n���j�v��u���߁i�r�߁j�v�Ȃǂ������邱�ƂŁA�u���{�I�p�[�X�y�N�e�B���v�Ȃ���̂̍\�}���d�グ�邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B�j

�@

�@�f�ނX�D���X�،��꒘�w���{�I���������G�o�Ƃ��炵�̍\���x�ɂ��ƁA�u���m�̃��l�T���X���Ɋm������������@���A���i�Ƌߌi��A���I�ɂȂ��钆�i�Ɋւ�鉓�ߖ@�ł���v�̂ɑ��āA�u���{�I���ߖ@�v�́A�i���J�쓙���́u���ѐ}�����v�̂悤�Ɂj�u���i���ȗ����邱�Ƃɂ����ʁv�𗘗p���Ă���B�u���̂悤�ȋ�Ԕc���Ɋ֘A���āA�a�̂̕\���ɂ����Ă��Ȃ߂ƂȂ��Ă���̂́A�u�`�n��v�Ƃ����L�����\�킷�⏕�����ł���B�v�i152-153�Łj

�s�ꔪ�Z�x�g�̂���]�����ē�����l���C�m���i�Ђ��j�̖�ɂ�����Ђ̗������Ă��ւ�݂���Ό����n�i�����ԁj���ʁn�╓���m�̉Ԃ⌎�͓��ɓ��͐��Ɂn�̋�ԂƂ͈قȂ�A�i����@�̂����m�������͂���̏��ɂ����Ԃ��Ă����Ⴕ�낵���肠���̒�n�ɂ������Ă���̂́A�̐l�̑O���ɉ��s���Ƃ��čL�����Ă����Ԃł���B�܂������}�@�̏ꍇ�A���_�Ɉʒu�����Ƃ́A��i�̊O�ɋ��āA���̏�i��ΏۓI�Ɍ��Ă���Ȋw�I�ȁu��v�ł���B����ɑ��āA���̓��{�I���ߖ@�̎��_�Ɉʒu����̐l�́A�v����ޕ��ւƁu�n���v�����̂��Ƃł���B�����ŏd�v�Ȃ̂́A���E�̂Ȃ��ɛ������郉���h�}�[�N�̑��݂Ƃ͕ʂɁA���n���킽���̂܂Ȃ����ɌŗL�̋�ԍ\������߂��Ă���A�Ƃ������Ƃł���B���i�����ĉ��i���ߌi�ƌ��Ԃ��̍\�������A���{�I�����ɌŗL�̋�Ԑ��ƌ��邱�Ƃ��ł���B�t�i�w���{�I�����x155�Łj

�@�f�ނP�O�D����p�q���́u�u�����\�v�ɂ����鎞�ԁv�i������w�@���w�N��C1987.1.20�j�mhttps://ci.nii.ac.jp/naid/120001507080/�n�ŁA���́u���ˎ��_�v�i�����r��j���߂����āA�u�V�e��������R�l�̂Ō�邱�Ƃɂ���ĕ\���������͉̂��ł��낤���v�Ɩ₤�Ă���B

�s�Č������ߋ��̎����̈��̌o�߂́A���͂�ύX�̂ł��Ȃ���ӂ̕������E���`�����Ă���B�����͎�l���ł���V�e�ɂƂ��Č����ĐV�����o���ł͂Ȃ��B�W�J����̂́A�ߋ��̎��Ԓ����������ꂽ���̎��Ԏ����A���̏����ɏ]���ĉ�A����ߋ��̎����ł���B����̓��L�̏Z�ސ��E�ł�����j�I���݂ɉ����̉e�����y�ڂ����Ƃ͑S���Ȃ��B�ڌ��҂̓��قȐS�I��Ԃɉf���o���ꂽ���Ԃ̉~�ł���B���̂悤�Ȏ��ԓI���ِ����I�A���j�I���݂ƑΔ䂳���邽�߂ɁA����Ȑl�̗̂p�@�����p���ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B�t�i26�Łj

�@���䎁�́A�u�V�e��������R�l�̂Ō�邱�Ɓv���Ȃ킿�u���ˎ��_�v�Ɠ��l�ɁA�u�Č������ߋ��̓��ꐫ��\���v���Ă���u�d���b�v�ւƘb���]����B

�s�w���x�x��i�ł͌�V�e���x�̗삪�A�����̉̂��r�l�m�炸�ƂȂ������Ƃւ̖��O�������B�����ŗ�͈�̒J�̍���Ŗ��𗎂������̗L�l��邪�A���̍ۃV�e�͐��O�̒��x�ƁA�ނ����Z�푾�̂Q����������B�����ꂽ�V�e�́u�Z�푾�S�Ɏv�ӂ₤�A�����͂��₩�̐l�̌䎀�[�������c�c�v�ƁA�Z�푾�ɓ]����̂ł���B�w�����x�ɂ����Ă��A���Ɏ���ł���������G���̉Ɛb�ƂȂ��Ď���̎����������B���̂悤�Ȋ�����A���j�I���݂��猩���َ����̏�i�A�܂��A�I�o������\������̂Ɍ��ʂ��グ�Ă���悤�ɍl������B

�@�i�ψ������́u�C�����ƕ��Ƃ̕��ꄟ��������́w���x�x���߂����Ą����v�ł͎��̂悤�ȉ��߂��Ȃ���Ă���B�u���͂⒉�x�̎���Q���̂͘Z�푾�ł��A������x�ł��Ȃ��B�����ɂ�ⷂɂ����Z���ɂ������߂��Ă����w�s�����Ė̉��e���h�Ƃ��c�c�x�̘a�̂��̂��̂̊�����̌����Ă���A�V�e�̒��x�����肽�����̂������āA����̓�Ȃɂ����ĕ\�����Ă���ɂق��Ȃ�Ȃ��B�v�{�_�ł͂��́u��́v���A��A���鎞�Ԃ̓��ꐫ�Ɖ��߂������B����͊��Ɏ��҂ƂȂ�������̌l�I�g��E���A���҂��߂���ύX�s�\�Ȏ����̌o�ܑS�̂��V�e�̎p����ĕ\�����Ă���̂ł���B�܂�A���̎��_�̃V�e�ɂ͎����̒��̂�����l���A�������i���W��Ă��邱�ƂɂȂ�B�t�i27�Łj

�i�u���҂̃p�[�X�y�N�e�B���v���Ђ炭�u��A���鎞�ԁv�̐��E�Ɨ��j�I���݂ɂ�����u�C���������A���ȉߋ��v�̍Č��i�f�W�������j�B��U�t�F�[�Y�̎��ԑ̌��Ƒ�T�t�F�[�Y�̎��ԑ̌����A��V�t�F�[�Y�̎��ԑ̌��ɂ������琂���B�j

�@

���i���̍������̎��ԁi���̂S�j

�@

�y���̑̌��t�F�[�Y�W�z

���u�o�S�˂o�R�v

�@���i���A�H�m���݁n�j�̊E�悩��L�̊E��i�����I�`����ԁj�ցA�u���܁E�����v�ɂ����銮���`�́u���v��ʂ��Ē��[�w�E�K��w�̃p�[�X�y�N�e�B�������߉������A�u���܁E�����v�ɂ����Đ���i�z�N�j�����A������Ԃ̎��ԁi�n���j���o������B

�Z�u�o�S�ˁi�u�o�P�̂o�Q�v�^�j�o�R�v

�@�u���̑̌��t�F�[�Y�W�v�ɓ��L�́u��l�̎��Ԙ_���z�I�i���z�I�j�ȉi���̍����咣����`����w�I���Ԙ_�v�̂����ɁA�u���̑̌��t�F�[�Y�V�v�ɂ�����u��A���鎞�ԁv�������ɑ͐ς��A���ݓI�����ݓI�ȁu�i���̍��v�s�f�ނP�P�Q�Ɓt�����N����A���̌`���I�E�C�f�A�I�P�ꐫ�䂦�Ɂu����̕���v��u���҂ւ̕ϐg�v�Ƃ��������̕ϗe�̌������o����s�f�ނP�Q�Q�Ɓt�B

�@

�@�f�ނP�P�D��S�����u���Ԃ̊ϔO�Ɠ��m�ɂ����鎞�Ԃ̔����v����B�i�Ȃ��A�����Ō�����O�̎��ԊT�O�͑f�ނR�ŏq�ׂ�ꂽ�l�̎��Ԙ_�Ƃ͈قȂ�_���̂��́B�j

�s���āA�����m�։�̎��ԊT�O�A��A�I���Ԃ̊T�O�������p�Ғ��n�ɂ���͉̂i���ɌJ��Ԃ���铯��I���Ԃ̊ϔO�ł���B�����ɂ́A�̌����ꂽ���Ԃ���I���Ԃ̂ق��ɁA��������ȁA�����炭��O�̎��ԊT�O������B���̊T�O�̓M���V�A�ɂ����ăs���^�S���X�h�ɂ���āB�����ĂƂ�킯�X�g�A�h�̏I���_�ɂ���č̂肠����ꂽ��F���N�ila grande anne'e�j�̊T�O�ł���B�����́A���E�͐��m�ɓ����ו���ۂ����܂܍Đ�����ƌ������B�\�N���e�X�̓A�e�l�ɐ��܂�A�N�T���e�B�b�y�ƌ������A�ł����Ŏ��ɁA�����Ă��̂��Ƃ͖��ی��ɐV���ɌJ��Ԃ���Ă����ł��낤�B�����I�ɌJ��Ԃ����悤�ȑ�F���N�́A����䂦�A�����t�b�T�[�����̏p��̎g�p���������Ȃ�A�u�e�`���I�P�̐��f�v�ieidetische Singularita:t�Csingularite' eide'tique�j�A�u�C�f�A�I�P�̐��v�isingularite' ide'ale�j�̎������ꂽ�悤�Ȃ��̂ƌ��Ȃ����Ƃ��ł���B���ׂĂ̑�F���N�͓���ŁA���݂ɐ�ΓI�ɓ���ł���B�����̓����́A��̃G�C�h�X�̌��{�iexemplaires d'un EIDOS�j�B���Ȃ킿���݂Ɋ��S�ɓ���ł���Ȃ��炵���������ł��肤��Ƃ������悤�Ȍ��{�ł��邱�ƈȊO�ɂ͂Ȃ��B��F���N�ɂ́A����䂦�A�ŗL�̈Ӗ��ł̌̐��Ƃ������i���Ȃ��B�������āA�����̓��C�v�j�b�c�́e�s�ٕʑ�����̌����f�iprincipium identitatis indiscernibilium�j���x�z����̈�O�ɂ���B���̂䂦�ɁA�����̐�ΓI���ꐫ�������̐��I�����ɖ������Ȃ��̂ł���B���������āA�e�X�̏u�ԁA�e�X�̌��݂́A�قȂ������Ԃ̓���̍��ł���B�t�i���l�P�M��A��g���Ɂw���Ԙ_�x14-15�Łj

�@�f�ނP�Q�D�╔�b�w�s�݂̉̄�����S�����̐��E�x����B

�s��F���N�̓����Ƃ��Ă������Ă����A�q�`���I�P�̐��r�ieidetische Singularita:t�j�A���Ȃ킿�A��̃G�C�h�X�̌��{�Ƃ��āA�u�݂��ɑS�R����ł���Ȃ��琔�̏�ő��ł��邱�Ƃ��ł���v�Ƃ��������́A�������āA����Ӗ��ł́A�ЂƂ̕������F���Ƃ��Ẳ�̓����ł����肤�邱�ƂɂȂ邾�낤�B

�@�e�������������ɖ����̌��݂��������K�R�I�ȓ��ꐫ�Ȃ����A�s���ȏh���̊ϔO�́A�ꌩ���Ă�����������悤�ɁA�ЂƂ�[�����S�����ɗU�����̂ł͂Ȃ��A�ނ���A�܂������t�ɁA���łɏq�ׂ��悤�ɁA�݂�����̓��ꐫ�ƍ��قɂ��Ă̐[�����݂����������`���̋���ցA�Ƃ������Ƃ́A�[�I�����A�݂�����̓��ꐫ�ɂ��Ă̐[���ȕs���Ɖ��^�ւƂЂƂ�U���f�B�t�i�w�s�݂̉́x126�Łj

�@

�s�s���^�S���X���A���[�ł��܂��o��������̂����Ɏ����̂��Ă̗F�l�̐��܂�ς���F�߂��Ƃ������A�։�̎��Ԃɂ܂��}�b�́A�������̂��̖M��ł́u�`����w�I���ԁv�ň����Ƃ��낾���A�킽�����́A���������i�߁u�݂��ɑS�R����ł���Ȃ��琔�̏�ő��ł��邱�Ƃ��ł���v�`���I�P�̐��̊T�O�Ƃ��炽�߂ďd�ˍ��킹��Ƃ��A�Ɍ��̏ꍇ�Ƃ��āA��ʂɌ����āA�e���҂̂����Ɏ��Ȃ̕��g������\���f�������o����ė��邱�ƂɁA�����ł����Ē��ڂ��Ă݂����̂ł���B

�@�����������ꐫ�ƍ��ق̂����Ƃ��e���Ȃ���ނꂩ�琶���ė���̂́A�����܂ł��Ȃ��A�q���g�r�A�q�o�q�r�A�q���r�A�q�G���X�r�i����ɂ́A�q�@�����r�A�q��̂����Ȃ�L���X�g�r�Ȃǂɂ܂ł���ԁj��A�̃e�[�}�ł���B�t�i�w�s�݂̉́x128-129�Łj

��������̃p�[�X�y�N�e�B���ތ^�_�A�]�b�Ƃ���

�@

�@�w����w�̋��������N�w�҂Ɗw�ԔF�m����w�x�̂Ȃ��ŁA�����`�������A�u���g�j�~�[�v�Ƃ������ۂ��A�u�t���[���v�i�S�Ȏ��T�I�Ȓm���̂܂Ƃ܂�j�̒��́u�œ_�̈ړ��v�ł����Đ������鎩�����Љ�Ă��܂��B���킭�A�u���錾��\���̕����̗p�@���A�P��̋��L�t���[�������N���A���̃t���[�����݂̌��ɈقȂ�ǖʂȂ����i�K���œ_�����錻�ہv�i161�Łj�B�ǂ��������Ƃ��Ƃ����ƁA���Ƃ��u���݂�v�Ƃ��������̃��g�j�~�[���߂����āA�����ҁE���Ύ�������u�₽���������ɂ��݂�v�Ɓu�������݂�v�̏ꍇ�͂ǂ��Ȃ̂��A�Ǝ�������������́A���̂悤�ɓ����Ă��܂��B

�s���̓�́u���݂�v�̗p�@�́A�u���≌�Ȃǂ̎h�����g�̂ɍ�p���āA���̌��ʂƂ��Ēɂ݂Ȃǂ̊��o��������v�Ƃ����t���[�������ʂɌĂыN�����̂ł����A���̋��L�t���[���̂����A�u�₽���������ɂ��݂�v�ł͑O���A�܂茴���ł���₽�����̍�p�ɁA�u�������݂�v�ł͌㔼�A�܂茋�ʂƂ��Ă̒ɂ݂ɁA���ꂼ��Ӗ��̏œ_������A�ƌ�����ł��傤�B�t�i�w����w�̋����x163�Łj

�i�u���݂�v�Ƃ������ڂɂ���ƁA���̔]���ɂ́A���̘_�l�Q�ʼn��x�����y�����剪�M�̋c�_�������т������Ă���B����́w���̓��{��x�ɏo�Ă�����̂ŁA�剪���͂����ŁA�u���݂�v���o�̌n�������{���̗̂��j�Ɂu��{�̂����₩�Ȑ��v�������Ă��āA�u���̊��o���A�P�ɔ��ɂ��݂���x�̐G�o�̎�������A���_�I�ɂ���Ɛ[�߂��Ă䂭�̂��������̂̑傫�ȓ����v���Ə����Ă���B

�@�����[���̂́A�u���݂�v�̂͐��≌�Ƃ������A���@�����[�ɂƂ��Ė��������ł������悤�ȁu�t�̂̑��v�ɑ�������́A����������̂ł��邱�ƂŁA�Ƃ����̂��A���_�I�ɐ[�߂��Ă����A�܂�g�̐[�w�i������j�Ɂu���݂�v���o�ɂƂ��Ă̂���i����������́j�́u���Ƃv�A������u�ӂ��ȏ�̕������Ȃ��炩�ɂȂ����Ă͂��߂Đ������镶���v�i�ΐ��k�w���{�_���������ƌ��t�����������x123�Łj�ł���u�������͂Ђ炪�Ȃ̊�{�I�ȍ\�����̂��́v�i���j�ł���Ƃ���邻�́u�Ђ炪�ȁv�ɂق��Ȃ�Ȃ��Ǝv�����炾�B�����A�����ł��̘_�_��[�x�肷��̂͏�Ⴂ�̐U�����Ȃ̂ŁA���̘b��͂��̂�����Ő肠���邱�Ƃɂ��āj�A�����ɏo�Ă����u�t���[���v�Ƃ�����́A�u���^�t�@�[�v�̑n�����ɂ��ďq�ׂ��ʂ̉ӏ��ŁA�������ɂ���āu�o���̈�v�ƌ����������܂��B

�s���^�t�@�[�̏ꍇ�ɂ͏��Ȃ��Ƃ���̌o���܂��͒m���̗̈悪�ւ���Ă��܂��B������ʂ̉����ɁA�܂�A�`�Ƃ����o���̈�ɑ�������̂��a�Ƃ����o���̈�ɑ�������̂Ɍ����Ă�Ƃ����ꍇ�ɁA�`�Ƃa�����Ƃ��Ɠ�����ނ̂��̂������猩���Ă�Ӗ����Ȃ��̂ŁA���Ȃ��Ƃ���̋�ʂ����قȂ�o���̈悪�K�v�ɂȂ��Ă���킯�ł��B�t�i�w����w�̋����x205�Łj

�@�����ɁA�u�Ђ˂��т����k�v���̖�����A�u���Ƃ��u�C���{���Ă���v���Ɓq�C�r�Ɓq�{��r�ł��ˁv�]�X�̂����݂�����B

�s�����ł��A�V�������^�t�@�[�̏ꍇ�ɂ́A�a�͂`�Ɨގ���������Ƃ͂���܂Ŏv���Ă��Ȃ��������̂̂͂��ł�����A�����ɑn�������F�߂��邱�ƂɂȂ�܂��B�u��v�Ɓu��v�Ƃ���������߂Č��т��āu��̒�v�m��[�N���n�Ƃ��������������o���킯�ł��B

�@����ɑ��ă��g�j�~�[�̏ꍇ�ɂ́A��{�I�ɂ͈�̗̈�̒��ŁA�܂��̃t���[���̒��ŁA�œ_�̂��ꂪ�N����B�V�K�̃��g�j�~�[�̏ꍇ�ł����̓_�͓����ŁA�t���[�����̂��̂͋����̂܂܂ŁA���܂܂ŏœ_�Ă��Ă��Ȃ������Ƃ���ɐV���ɏœ_�����Ă���悤�ɂȂ��ł��ˁB�Ƃ͂����A�t���[�����̂��͕̂ς��Ȃ��̂ŁA���̓_�ł́A�܂��������W�Ǝv���Ă�����̗̈�����߂Č��т���悤�ȐV�������^�t�@�[�ɂ͑n�����̓_�ő����ł��ł��Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�t�i�w����w�̋����x206�Łj

�@�ʔ����̂ŁA���]���ȂƂ���܂ň��p���܂����B���́A�u�œ_�v�i�œ_���A�œ_�ړ��j�Ɓu�t���[���v�i�o���̈�j���A�u�p�[�X�y�N�e�B�u�v�̌��ۂ��\�������̗v�f�i�p�[�X�y�N�e�B���̂͂��炫�Ƃ���ɂ���ĂЂ炩��鐢�E�j�Ƃ��čl���Ă݂����̂ł��B

�@�����āA�����E�̃p�[�X�y�N�e�B�u���u���g�j�~�[�v�^�i�P��̃t���[�����ł̏œ_�ړ��j�A�������E�̃p�[�X�y�N�e�B�u���u���^�t�@�[�v�^�i�����̃t���[���Ԃ̏œ_�ړ��������āj�ƕ��ނ��A�����ɁA�����E�ƌ������E�i�o�����E�j�̒��Ԓn�тɐ��N����A����u�ڊo�߁v�̃p�[�X�y�N�e�B�����A���Ȃ킿�u�V�l�N�h�L�v�^�i�d�Ȃ荇���t���[���Ԃ̏œ_�ړ��j�̃p�[�X�y�N�e�B���Ƃł����Â������O�̗ތ^�����Ă݂����Ǝv���̂ł��B

�@����ɖϑz�������܂������āA��l�̗ތ^���l�����邩������܂���B����́A�i���̖���A�I���Ȃ����A�u���v���邢�́u�H�i���݁j�v�̗̈�ɂ������u�I�N�V�������v�^�i�s�݂̃t���[�����ł̋��œ_�̈ړ��H�j�̃p�[�X�y�N�e�B�u�ƌĂׂ�ł��傤�B

�@�ȏ�A�i���͂ւȂ��j�]�b�Ƃ��āB

�@

�i�S�O���ɑ����j

���v���t�B�[����

�����I���i�Ȃ��͂�E�̂肨�j1950�N�㐶�܂�B���Ɍ��ݏZ�B��N���̂ɏ����ꂽ�a�̂̈Ӗ��������ł���̂͂��������Ƃ��B�ł��A�{���Ɂu�����v�ł��Ă���̂��B�����Ɂu�Ӗ��v�Ȃǂ���̂��B�����������t���g���ĉ�����`�B���邱�Ƃ��̂��̂��s�v�c�Ȍ��ۂ��Ǝv���B

Web�]�_���u�R�[���v39���i2019.12.15�j

���F�ƃN�I���A����54�́@���^�p�[�X�y�N�e�B���^���ԁi���̂T�j�i�����I���j

Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2019 All Rights Reserved.

|