|

|

|

Web�]�_���u�R�[���v |

|

���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |

|

���{���̊֘A�y�[�W�� |

|

���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���u�k�� Vue�v�̑��ڎ� |

Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |

|

|

�����̎��A�w偂̑��A�`����

�@

�@�O�͂Ŕ��������������́i�w���{�̃��g���b�N�x�j�̒��ŁA��j���́A�u����v���߂����Ď��̂悤�ɏ����Ă��܂����B�u��̌����̋��ɚg���Ă��悢�B�����̋����ꌩ�������ɒu����Ă���悤�Ɍ����Ȃ���A��̌����˂����ގ��A�����܂����݂͌��Ɍ��˂��āA��������ʌ��̎�����Ԃ̒��Ɍ�䊂̉�����~�݂���B��͂̂悤�Ȃ��̌��̗̈悪���̘a�̂̐��E�Ȃ̂ł���B�v

�@�����ǂ݂Ȃ���A�����A�z�������͑z�N���Ă����̂́A�s��_���́u���_���́i�l�r�����X�E�R���v���b�N�X�j�v�Ƃ�����ł���A�܂��A���āi��10�͂Łj���p�����u���t�Ɖ��y�v�i�w�݂� ���� ��ށx�����j�ŁA�����B���X�g���[�X���Y���ꂽ�v�z�ƁE�V���o�m���̉��y���_���u�i�{�[�h���[���I�j�����Ɖ��̌�����傫���L����悤�ȁA�ЂƂ݂̂��ƂȃC���[�W�v�Ǝ]���A�u�i�ӎ��̗ގ����Ƃ��Ắj�w偂̑��̃C���[�W�v�ɚg���Ă������Ƃł���A�����āA�ȑO�i��V�͂Łj�u�`���́mconducteur�n�̂����ɖ����ɒ��菄�炳�ꂽ�A�w偂̎���]�_�o�זE���v�킹�铱�ǁmduct�n��`���ĉ������A���Ƃ��u���v���c�����s�ɉ�������c�`���Ƃ����u���_�v�̉^���v�]�X�Ə������A�������g�̕��͂ł����B

�@�A�z�͂���ɁA�W���E�h�D���[�Y���u���C�ƌ����Ƌ@�\���N�����v�i�w�v���[�X�g�ƃV�[�j���k����Łl�x�����j�ɁA�u�w����ꂽ�������߂āx�́A�吹����ߕ��̂悤�ɍ\�z����Ă���̂ł͂Ȃ��A�N���̑��̂悤�ɍ\�z����Ă���B�v�i�F�g����A219�Łj�Ə����Ă������ƁA�܂��A�،��I�ȁu���v�̂Ȃ���������_�C�A�O�����u�����䶗��v��A�䓛�r�F���u�������G�E�������G�������݉�̂́e���Ɓf�v�i�w�R�X���X�ƃA���`�R�X���X�x�����j�Ő}���I�Ɏ��o�������A�،��N�w�ɂ�����u������e���́f�́c���ݘ_�I�S�̊֘A�\���v�i48�Łj�A���X�ւƊg�����Ă����܂��B

�@�������A�����ł͘b������ڂ�A�O��͂Ř_�����l�̘a�̂̃��g���b�N�������̓A�i���W�[�̂͂��炫��`���̂̍\�}�̂����ɗ��Ƃ����݁A���A�`���̂̋@�\�Ƃ��āA���Ȃ킿���_�̉^���Ƃ��čl�@���邱�Ƃɗ͓_�������āA�єV���ۊw�E�`�w�̑�ꑊ�u�����́^�A�i���W�[�^�_���v���\������O�̍��̂����Ō�̂��̂��߂����āA�ȒP�ȃX�P�b�`��`�����Ƃɂ��܂��m���n�B�������邱�ƂŁA�`���̂̊T�O�̐��k���E�����������݂Ă݂悤�Ǝv���̂ł��B

�@

�m���n�_���ɂ��ẮA����܂ŁA�A���X�g�e���X�_���̎O�@���i���ꗥ�A�������A�r�����j���͂��߁A���C�v�j�b�c�R���̏[�����R���A�h�}�[���X�́u�[�_���v��A���G�b�e�B�́u�Ø_���v�A�}�e�]�u�����R�́u�Ώ̘_���v�i���ӎ��̘_���j�A�s��_�́u�����I���ꉻ�v�i�q��I���ꉻ�{���I���ꉻ�j�̘_���A�Ƃ������b�肪�o�ꂵ���B�����͂�������A�i�ێR�\�O�Y�̌�����^���āj�u�[�w�ӎ��̘_�����i�v�̂����ɂ�����̂ƌ����Ă������낤�B�`���I�_���w�̔��e�ɑ�������̂ł����Ă��A���Ȃ��Ƃ����̍����q�̕����ł́B

�@�\�w�̃��S�X�Ȃ�ʐ[�w�̃��S�X�B�������́A�A�i���S�X���A�i���W�[�ianalogy�j�Ȃ�ʃp�����S�X���p�����W�[�iparalogy�j�B�[�I�ɂ́A�p�����W�X���iparalogism�j���Ȃ킿��T���_�B

�@�����̂��̂��A���݁������I�����ɂ�����A�i���W�[�̂͂��炫��݁����I�����ɂ�����p���E�A�i���W�[�̂͂��炫�ƁA�����Ȃ�W����茋�Ԃ��ƂɂȂ�̂��B�����Ă܂��A�O�̖͂����Łu���������Ȃ킿�S�̂ł���v�悤�ȁu�{�̎��̘_���v��u�t�߈˂̐����_���v�ȂǂƁA�����̏�Ԃŏ����������̂Ƃǂ̂悤�ȊW�ɂ���̂��B

�@

���F�̓`���̂���A�i���W�[�̓`���̂�

�@

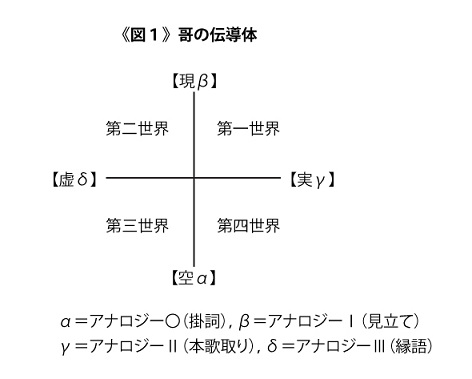

�@�ŏ��ɁA�O�X�͂łƂ肠�����A���݁������I�����ɂ�����u�L���Ӗ��ł̈��p�v�̓��{�I���g���b�N�ł���u�����āv�Ɓu�{�̎��v�A�܂��A�O�͂łƂ肠�����A�݁����I�����ɂ�����u�L���Ӗ��ł̊܂݁v�̘a�̓I���g���b�N�ł���u�|���v�Ɓu����v�A�����l�̃��g���b�N�̂͂��炫�A�������͌��݁A�݂̗������ɂ����킽��l�̃A�i���W�[�̂͂��炫���A���́i��V�́A��45�͂Ř_�����j�F�̓`���̂̂����ɁA���ݓI�Ɉʒu�Â����\�}���f���Ă����܂��s�}�P�Q�Ɓt�B

�@�Ȃ��A�����ŋc�_���Ă���a�̓I���g���b�N�̎l�ތ^�́A����Η��O�^�Ƃ��ĂƂ炦��ׂ����̂ł����āA���̂��Ƃ���薾�m�����邽�߂ɂ́A���Ƃ��u����v�ł͂Ȃ��āu����I�Ȃ��́v��u�q���r�̃��g���b�N�v�Ɩ��Â��邩�A�������u�O�����̃��g���b�N�v��u���g���b�N�V�v�̂悤�ɕ��������ĕ\�L����̂�������������܂���B

�@����A���t�������������Ă��܂��B�����l���悤�Ƃ��Ă���̂́A�����āA�{�̎��A�|���A����̎l�̘a�̓I���g���b�N���̂��̂ł͂Ȃ��A���������݁A�݂̗������ɂ����킽��A�i���W�[�̑��ݗl���A���邢�͂��̉ғ����J�j�Y���i�͂��炫�j�������l�̔͌^�Ƃ��ĂƂ炦�邱�Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł�����A�F�̓`���̂ɂ����邻�̕\�L�Ƃ��ẮA�u���g���b�N�V�v�ł͂Ȃ��u�A�i���W�[�V�v���̗p���ׂ��ł��傤�B

�@

�y�A�i���W�[�Z�z

�@�E�q��r�i�뎟���̏ꏊ�j�ɂ����āu��O���E�v�Ɓu��l���E�v���z���]���^���ɘA��

�@�E�a�̓I�t�B�[���h�ɂ������̑����q��r�̃��g���b�N�������́u�|���v�I�Ȃ���

�@

�y�A�i���W�[�T�z

�@�E�q���r�i�ꎟ���̏ꏊ�j�ɂ����āu��E�v�Ɓu��ꐢ�E�v���z���]���^���ɘA��

�@�E�a�̓I�t�B�[���h�ɂ������̑����q���r�̃��g���b�N�������́u�����āv�I�Ȃ���

�@

�y�A�i���W�[�U�z

�@�E�q���r�i���̏ꏊ�j�ɂ����āu��l���E�v�Ɓu��ꐢ�E�v�����@�[�e�B�J���Ɍ���

�@�E�a�̓I�t�B�[���h�ɂ������̑����q���r�̃��g���b�N�������́u�{�̎��v�I�Ȃ���

�@

�y�A�i���W�[�V�z

�@�E�q���r�i�O�����̏ꏊ�j�ɂ����āu��O���E�v�Ɓu��E�v�����@�[�e�B�J���Ɍ���

�@�E�a�̓I�t�B�[���h�ɂ������̑����q���r�̃��g���b�N�������́u����v�I�Ȃ���

�@

�@�O�̂��߁A�u��ꐢ�E�v����u��l���E�v�܂ł̒�`���Čf���Ă����܂��i��45�͎Q�Ɓj�B

�@

����ꐢ�E���u���@actual�v���u�� �@�@real�v�̊E�恁���ݓI�i�����I�j�����̏�

����E���u���@actual�v���u�� imaginal�v�̊E�恁�\�I�����̏�

����O���E���u�� virtual�v���u�� imaginal�v�̊E�恁�s�\�ȓ����i���j�̏�

����l���E���u�� virtual�v���u�� �@�@real�v�̊E�恁���ݓI�����̏�

�@

�@���āA���̍\�}�ɂ́A��_�Ƃ������s�����������܂��B����́A���݁������I�����ɑ�����A�i���W�[�ƁA�݁����I�����ɂ͂��炭�p���E�A�i���W�[�Ƃ��A���܂��敪���ł��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�u������v�A�i���W�[�Ɓu�����Ȃ��v�A�i���W�[�Ƃ̊W�����u������v���ł��Ă��Ȃ��A�ƌ����Ă������ł��傤�B

�@���̒�`���ŏ��ɂ��Ă����ׂ��ł����B���݁������I�����Ƃ́A�u���E���v�̊E��A���Ȃ킿�u��ꐢ�E�v�𒆐S�Ƃ���t�B�[���h�̂��ƂŁA����ɁA�A�i���W�[�T�ƃA�i���W�[�U���A���ꂼ��z���]���^���܂��̓��@�[�e�B�J���ɂ�������Ă��܂��B����A�݁����I�����́A�u��E���v�̊E��A���Ȃ킿�u��O���E�v�𒆐S�Ƃ���t�B�[���h�̂��ƂŁA����ɃA�i���W�[�Z�ƃA�i���W�[�V���A�������z���]���^���܂��̓��@�[�e�B�J���ȊW�����Ԃ��ƂɂȂ�킯�ł��B

�@�������Ƃ���ƁA��L�`���̂̍\�}����]�����A�݁����I�������ӂɂ����Ă��邱�ƂŁA��ɏq�ׂ���_�i�s���j���������邱�Ƃ��ł���ł��傤�B���̐V�����\�}�̍쐻�ߒ���f�`���܂��B

�@

���������u���^���v�Ɛ������u��^���v�������������`���̂̍\�}���A�����̌�_�𒆐S�Ƃ��Ĕ����v����45�x��]�ړ�����B�u��O���E�v���u��E���v�i�������́u���E��v�A���邢�́u���v�j�̊E����Ӂi�[�w�j�ɁA�u��ꐢ�E�v���u���E���v�i���邢�́u�L�v�j�̊E�������i�\�w�j�ɔz�u�����\�}��B

�@

������͍L�`�̊єV���ۊw�̐��E�`����O�w�\���A���Ȃ킿�єV�O�́u���^�S�^���v�i�������́u�n�^�C�^��v�A��Ƙ_���w��g�ݓ����Ɓu�n�^�C�^��^�V�i���j�v�A���邢�͏r���n���w���l���ɓ���āu�ہ^���^�g�^�сv�j�̐��`�ƂȂ��Ă���B�u���^�S�^���v���u��O���E�^��E�{��l���E�^��ꐢ�E�v�B

�@

���u���^�S�^���v�́u�S�v���u��E�v�Ɓu��l���E�v�ɕ���B�����̈Ⴂ���A���܂��܂��茳�ɂ���w������ �Ȃ��ӎ��͎��݂��Ȃ��̂��x�i�i��ρj�Ŏg��������ꂽ�p��i29�ŁA54�ŁA69�Łj��p���Ď����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�@

���u��E�v�̐S���m�o�I�E�@�\�I�ȁu�S�v�̓����i�S���I�Ȉ��ʘA�ցj

���u��l���E�v�̐S�����o�I�E�����I�ȁu�ӎ��v�̎����i���ۓI�Ȏ��A�̌��A�N�I���A�j

�@

����������u�S�v���u�\���E�ɂ�����_���E�T�O�Ƃ��Ă̐S�v�{�u���ݐ��E�ɂ����錻�ہE�̌��Ƃ��Ă̐S�v�̒莮��B�i�b����₱�����Ȃ邪�A���āi��42�͂Łj�_�����S�̎l������ɂ����u�S�O�v����u�S�R�v�ƁA�����Ŏ�舵���Ă�����A��l�̓�̐��E�ɕ����S�Ƃ͂��̑f�����قȂ�B�����l�̐S�́A�ނ���u�A�i���W�[�Z�v����u�A�i���W�[�V�v�ƑΉ����Ă���B�j

�@

�����̐V�����\�}�̂��ƂŁu��O���E�v�i��Ӂj����u��ꐢ�E�v�i����j�ւƓ˂�������V�����������u���^�L�v�������́u�n�^�}�v�������A������u�͂ւ̈ӎu�̐��v�ƂƂ炦��B�����猰���ցA������L�������āu�q���r�ˁs���t�ˁg���h�ˁg�L�h�ˁs�L�t�ˁq�L�r�v�̗͂̃x�N�g�����ђʂ���i��11�͎Q�Ɓj�B

�i�u�͂ւ̈ӎu�̐��v�́A�ق�Ƃ��́u��O���E�v���̂��̂��N�_�Ƃ���̂łȂ��A���I�E���ʓI�ȍ\�}�����O�̎������痧���オ���Ă�����̂��B���ɏq�ׂ�u�i����A�̐��v���܂����l�B���������̓�̐V���̋N�_�����������ɑ����邩�ǂ����͂܂��ʂ̖��ł���B�j

�@

�������āu��E�v�Ɓu��l���E�v���Ȃ��V�����������u�T�O�^�̌��v�������́u�_���^���ہv�������A������u�i����A�̐��v�ƂƂ炦��B���̐V�������������`����邱�Ƃɂ���āA�V�����\�}�̂����ɐV�����l�̏ی�����肵�A���ꂼ��̏ی��̂����Ɏl�̃A�i���W�[���i�[�����B

�@

���V�E���ی��i�A�i���W�[�U�j���u�q���r�̃t�B�[���h�v���u�̌��E���ۂƂ��Ă̐S�i�����j�v+�u�̌��E���ۂƂ��Ă̎��v

���V�E���ی��i�A�i���W�[�T�j���u�q���r�̃t�B�[���h�v���u�T�O�E�_���Ƃ��Ă̎��v+�u�T�O�E�_���Ƃ��ĐS�i�����j�v

���V�E��O�ی��i�A�i���W�[�V�j���u�q���r�̃t�B�[���h�v���u�T�O�E�_���Ƃ��Ă̐S�i���j�v+�u�T�O�E�_���Ƃ��Ă̕��v

���V�E��l�ی��i�A�i���W�[�Z�j���u�q��r�̃t�B�[���h�v���u�̌��E���ۂƂ��Ă̕��v+�u�̌��E���ۂƂ��Ă̐S�i���j�v

�@

���A�i���W�[�Z�ƇT���u�z���]���^���v�ȘA���A�A�i���W�[�U�ƇV���u���@�[�e�B�J���v�Ȍ����Ƃ������P���ȋK�肪���������B���Ƃ��A�i���W�[�U�i�{�̎��j�͒P�Ƀ��@�[�e�B�J���Ȍ����̋@�\���ʂ��������łȂ��A�̌�����T�O�ցi�������͌��ۂ���_���ցj�ƍ����Ɍ����������x�N�g���ƁA������L�ցi�������͒n����}�ցj�Ə㏸���鐂���x�N�g���Ƃ̍������ƂȂ�B

�@

�@

���\�o�E�\���E�͕�E���p

�@

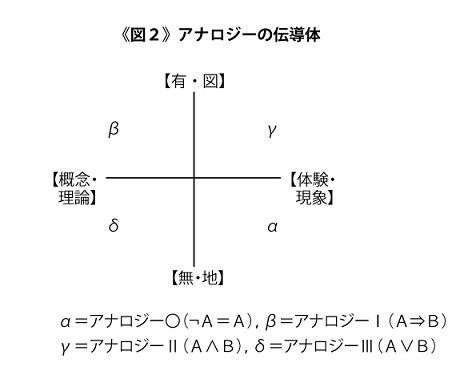

�@���ɁA���̐V�����\�}�A���Ȃ킿�A�u���E�n�^�L�E�}�v�̐������Ɓu�T�O�E�_���^�̌��E���ہv�̐����������������ē�����u�A�i���W�[�̓`���́v�ɂ�����l�̏ی��i�A�i���W�[�̎l�^�j�̈Ӗ������ɂ��čl���܂��s�}�Q�Q�Ɓt�B

�@���̂��߂̕⏕���Ƃ��āA���āi��11�͂Łj���݂��A�`�����ہi�`���Ƃ������_�̉^���j�̓�̃G�������g�A�u�����ΏہE�f�ށv�Ɓu�����W�E�v���Z�X�v�i���X�،��꒘�w���{�I���������G�o�Ƃ��炵�̍\���x�̕����Ăɏ]���Ȃ�A�u������b�i�v�f�I�Ȃ��́j�v�u�������@�i�����I�ȊW���j�v�j���߂���c�_���A�����ł��炽�߂ē������A���̗��蒼�������݂����Ǝv���܂��B

�@���܁A�u���v�u���v�ƋL���ŕ\�L�������ɂ��āA��11�͂ł́A�u�����\�ہv�u�����A���v�Ɖ��̖���^���A���ꂼ��ɕ\�w�E�[�w�̓����邱�Ƃ��w�E���������ŁA�ێR�\�O�Y���w���t�Ɩ��ӎ��x�̋c�_�����p���āA���̂悤�ɐ������܂����B�i�u�\�ہv�u�A���v�̌��t�����ɂ͕s�����c�邵�A�܂��u�`�B�v�́u�͕�v�ƕ\�L��������ӂ��킵���̂ł͂Ȃ����A�����āu����������o���������x�ł����߂āu���A�����v�Ōo�����邱�Ɓv�ƁA�ꉞ�̒�`���قǂ�������ŗp�����u�����v�́A�[�I�Ɂu���p�v�ƌ��������邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����A���X�A���܂��i���_�I�ɁH�j�ς���Ȃ��Ƃ��낪�c���Ă���̂ł����A�����ł͂��̂܂ܓ]�L���Ă����܂��B�j

�@

���u�����\�ہi�\�w�j�v���u�\���v���u���łɍ݂���́v�̋L�����i�j

���u�����\�ہi�[�w�j�v���u�\�o�v���u����܂ő��݂��Ȃ��������́v�̑n���i���j

���u�����A���i�\�w�j�v���u�`�B�v�����ʑ����̕ϊ��A�אڈʑ��Ԃ̈ړ�

���u�����A���i�[�w�j�v���u�����v���قȂ郌���F���Ԃ̐����ω��i�ϑԁj

�@

�@���́A���́u�����ΏہE�f�ށ��\�ہv�u�����W�E�v���Z�X���A���v���A�A�i���W�[�̍\�}���\�����鐅�����ɂ��Ă͂߂Ă݂����ƍl���Ă���̂ł��B�܂�u�����̌��E���ہv�u�����T�O�E�_���v�Ƃ������������ŁB�����āA�A�i���W�[�̎l�^�́A�a�̓I����t�B�[���h�ɂ����邻�̑��ݗl���̋L�������ՂƂ��ĂƂǂ߂邽�߁A�������u���E�n�^�L�E�}�v���u�܂݁^���p�v�ɏd�ˍ��킹�čl���Ă݂����Ƃ��v���̂ł��B

�@�����Łu�܂݁v�Ƃ����u���p�v�Ƃ����̂́A��j�����w�Ԓ��̎g�x�ŁA�u���I���ꂪ�A���̈Ӗ����A�������E�̉f���ł͂Ȃ��A���I���E�����ł́q���l�̌��̌^�r�Ɉˑ����鎞�i���ݓI�ɂ́q���p�r�A�ݓI�ɂ́q�܂݁r�j�A�q���t�r�͓���̋K����Ď��R�Ɍ������A�����I�Ȑ��E���Y�o�A�W�J���邱�Ƃ��ł����̂ł���v�i96�Łj�Ə����Ă����A���̔ݓI�ȁu�܂݁v�ƌ��ݓI�ȁu���p�v�̂��Ƃɂق��Ȃ�܂���B�i�b����₱�����Ȃ�܂����A�����Ō�����u���p�v�́A����قǁu�����v�Ɋ����Ďg�����Ƃ��ł��Ȃ����Ǝv�Ă����A�[�w�̘A���Ƃ��Ắu���p�v�Ƃ͂��̑f�����قȂ�܂��B�j

�@�ȏ�̑�����o�āA�V�����\�}�̂��ƂŎl�̏ی��̂����Ɉʒu�Â���ꂽ�A�i���W�[�́A���ꂼ��̗��_�I�������l���邽�߂̏����������܂����B�ȉ��ɁA���̍��q���������߂Ă����܂��B�m���n

�@

�y�A�i���W�[�Z�z�i�ʂ`���`�j

�@�S�̋����Ƃ��Ă̕��̌���ɂ����ĉ����������i���҂����̋L���j���A�u�q��r�̃t�B�[���h�v�ivirtual field�j�ɋ����킽�苤����B

�@���Ȃ킿�A�@�u�̌��E���ہv����u�T�O�E�_���v�ւƍ����Ɍ����������x�N�g���Ɓu�L�E�}�v����u���E�n�v�ւƉ��~���鐂���x�N�g���Ƃ̍����x�N�g���u�`���ʂ`�v�ƁA�A�u�T�O�E�_���v����u�̌��E���ہv�ւƉE���Ɍ����������x�N�g���Ɓu���E�n�v����u�L�E�}�v�ւƏ㏸���鐂���x�N�g���Ƃ̍����x�N�g���u�`���ʂ`�v���A����ꂽ��{�̓�̂��Ƃ��i���邢�͂c�m�`�̓�d�����̂��Ƃ��j���܂肠���i�ʂ`���`�j�B

�@��������_�C���N�g�ɁA���ƏƉ�����u���v������������B��d�����ꂽ���i�|���A���v�j�Ƃ��āu�\�o�����v�����B�i�����s�\�ȓ����ƗL�����ݓI�����̔��]�B�j

�@

�y�A�i���W�[�V�z�i�`�ɂa�j

�@�����f�����Ƃ��Ă̐S���u���������p�v�i���݉f���j�ɂ��P�����B��ʂ��Đ��_��ɑ��B���A����炪���������̌�����̂̂��Ƃ����̂ɕϐ�����B

�@���Ȃ킿�A�u�̌��E���ہv����u�T�O�E�_���v�ւƍ����Ɍ����������x�N�g���Ɓu���E�n�v����u�L�E�}�v�ւƏ㏸���鐂���x�N�g���Ƃ̍����x�N�g���̂͂��炫�ɂ���āA�s�\�ȓ����i���j�̐��E�Ɖ\�I�����̐��E���D�����킳���B�����āA�u���܁E�����v�Ƃ������ݐ��ƂƂ��ɐS�̋����Ƃ��Ă̎��i����j�̃l�b�g���[�N�i�`�ɂa�j���A������킹���̂��Ƃ������ɂ����ĉf������u�q���r�̃t�B�[���h�v�iimaginal field�j���݉c�����B

�@���̎��A�����ɐD��d�Ȃ������j�I�����B�i�\�Ɨ��̖D���B�j

�@

�y�A�i���W�[�U�z�i�`�Ȃa�j

�@���@�[�`���A���Ȏ����i���ݓI�����̏W���́j���痧��������C�}�W�i���ȐS�̂͂��炫�ɂ���āA�u���������Ȃ킿�S�̂ł���v�悤�ȁu�`�ł��a�ł��Ȃ����́v�i���̗̈�ł̌��ݓI�E�����I�����j���u�\�������Y�v�����B

�@���Ȃ킿�A�u�̌��E���ہv����u�T�O�E�_���v�ւƍ����Ɍ����������x�N�g���Ɓu���E�n�v����u�L�E�}�v�ւƏ㏸���鐂���x�N�g���Ƃ̍����x�N�g���̂͂��炫��ʂ��āA�@���ݓI�ȓ����\���̉��فi��߈ˁj�A�A�`�����Ƃa���O�̘A���i�`�Ȃa�j�A�����ćB���ƕ����̕����I���Ղ��܂Ƃ����ʋ�̂̂��̂̏��o�i�{�̎��j�ւƓ���v���Z�X���u�q���r�̃t�B�[���h�v�ireal field�j�ɂ����Đi�s����B

�@�����ɗ����オ��̂́A�C�}�W�i���ȐS����A�N�`���A���Ȏ��ցA���ݓI�������猰�ݓI�E�����I�����ւƂ������ݗl�ԂƑ��ݎ����̓]���i�u�������j�������炷�u���сv�ł���B�i���ƊO�̉��ҁB�j

�@

�y�A�i���W�[�T�z�i�`�˂a�j

�@���ݎ������قɂ���`�Ƃa�̍����I���ꐫ�i�`���a�j��[�w�́u�n�v�Ƃ��A��������\�w�ɂ������̃x�N�g�����u�}�v�o����B

�@���Ȃ킿�A�@�u�̌��E���ہv����u�T�O�E�_���v�ւƍ����Ɍ����������x�N�g���Ɓu�L�E�}�v����u���E�n�v�ւƉ��~���鐂���x�N�g���Ƃ̍����x�N�g���u�`���a�v�i�����āj�ƁA�A�u�T�O�E�_���v����u�̌��E���ہv�ւƉE���Ɍ����������x�N�g���Ɓu���E�n�v����u�L�E�}�v�ւƏ㏸���鐂���x�N�g���Ƃ̍����x�N�g���u�`���a�v�i�������j�B

�@���̓�̃x�N�g���͑��ݔ��]�I�ȁi���ꂩ���ꂩ�́j�W��茋�сA�₪�Ĉړ��E�ϊ��Əd�˕`���E�����E���k����Ȃ�u�`�B���͕�v�̃v���Z�X���o�āA�u�q���r�̃t�B�[���h�v�iactual field�j�ɂ����āA�`�������i���̗̈�ł̌��ݓI�E�����I�����j�Ƃa�������i�S�̗̈�ł̉\�I�����j�Ƃ̓��ꐫ������������B�i��Ƒ��A�����I��҂ƌ��ۓI���̘A���B�j

�@

�@�ȏ�̐V�����i�܂�ʼn����̎������������̂悤�ȁj�����}�̂Ȃ��ŁA���́A�ے�m�ʁn�Ɠ��l�m���n�A�܈Ӂm�ˁn�A�A���m�ȁn�ƑI���m�Ɂn�̌܂̘_�����������āA�l�̃A�i���W�[�̈Ⴂ���������܂����B���̂��ƂɊ֘A���āA�q�ׂĂ����������Ƃ�����܂��B

�@���āA�ؑ��q���w���ԂƎ��ȁx�ƃh�D���|�Y�^�K�^���́w�A���`�E�I�C�f�B�v�X�x�̋c�_�ɐG������A�Љ�g�D�ɂ�����u�O�̕a�����ہv�Ɓu�܂̌�T���_�v���߂����đz����������Ƃ�����܂��B�߂����炽�߂āA���̊T�v��Ԃ������e�mhttp://www.eonet.ne.jp/~orion-n/ESSAY/TETUGAKU/4.html�n����A�֘A�������K�X�������܂��B

�@

�@

�m���n�ق�Ƃ��́A�Ǐ��\�i���ɂ��|�p����̎l�̋Z�@�u�\�o�E�\���E�͕�E���p�v�i��13�͎Q�Ɓj�ɊW�Â��Ę_�����������B�������A���������Ǐ����̋c�_�͌|�p��i�ɂ�����u��̓I�v�u�ΏۓI�v�u�}�̓I�v�̎O�̌_�@�܂��Ă���̂ł����āA�����ł̓_�I�ȋc�_�Ƃ͂��܂����H���Ȃ���Ȃ��B

�@���Ȃ݂ɁA�Ǐ����́u���p�v�́u�ΏۓI�_�@�Ǝ�̓I�_�@�̂���������\�Ȃ�����}�̓I�_�@�̔w��ɏ��ł����邱�Ƃ����킾�Ă�����ЂƂ̐���i�Z�@�j�v�ƒ�`�������̂ł����āA�����Ƃ��Ă̈��p�Ƃ����ݓI�Ȉ��p�Ƃ��Ⴄ�A���邢�͂���Ɂu�L���Ӗ��ł̈��p�v�i�s��_�j�Ƃ��f�����قɂ���A��O�������͑�l�̊T�O�ł���B�i���̂��Ƃɂ��ẮA������Ǐ��\�i���w����ɂ��Ą����͕�A�\���A�����Ĉ��p�x�̋c�_�܂��āA�l���Ă݂����B�j

�@

���ԑt�A�O�̕a�����ۂƌ܂̌�T���_

�@

�@��̗��O�^����A�c�_���n�߂����B

�@�O���̎��_�����҂̎��_���g�ݓ�����Ȃ��g�D�B���������āA�c�_���ׂ��������L���邱�Ƃ��Ȃ��i�@�ߒ����ғ����Ȃ��g�D�B���̂悤�ȕa�����ۂ�悵�Ă���g�D���A�u�����́v�ƌĂԂ��Ƃɂ��悤�B

�@�����̂̍\���������̜�������A�ꊴ�����ݎ��ׂ������̉��l�́A�����̂��ꎩ�g�ł���B�����ł́A���������I���Ȃ��j�Ղ̂��Ȃ��ɂ���悤�ɁA�����̂͊O�����Ƒ��Ґ�����V�������Ȃ鎩�Ȃ̃C���[�W�Ɏ�������A�i�@�ߒ��͉i���̌��݂̂����ɒ�~���Ă���ł��낤�B�����ɏo������̂́A�����̂���N�o����͂���悷��a���ғI���[�_�[���A���m�b�ɒ������i�Ղł����Ȃ��B

�@�ނ�̉��Ȃ��x�z���Ղ������킽��A���Ȃ���́i�����́j�Ƃ̍��ꂪ�ւ����Ɛ肳�ꂽ�Ƃ��A�����Ă��̂��Ƃ��B�����邽�߂ɁA�O���������������܂܋��\�̑��Ґ����g�D�ɓ������ꂽ�Ƃ��A�����ɑg�D�̑��̕a�����ۂ��悳��邱�ƂɂȂ�B

�@�����ł́A�g�D�͐��Ȃ���̂Ƃ̍��ꂪ�����炷�j�ՓI��῝���߂��A����I�Ŋ��K�I�Ȗ����W���x�z����V��I�Ȑ��E�ƂȂ��Č���邾�낤�B�����āA�l�����ʂɔ�߂Ă�����I�ŗ}������~�]�̖z���𐮏����A�������ꐫ�̂����ɕߑ����邽�߂ɓ��������̂��A�Ǘ����ꂽ���҂Ƃ��ẴX�P�[�v�S�[�g�ł���B

�@����́A�`���I�x�z�����J�����ꂽ���ׂȂ�����Ƃ��Ą����ނ��ʂ����ׂ��E�\�͋��V�̋����Ƃ��Ă��̐g�̂������̂ɍ����o�����Ƃł���A���̐ӔC�̓X�P�[�v�S�[�g�K�i���Ƃł������ׂ����̂ƂȂ鄟�����邢�́A���Ȃ���̂̃R�C���̗����Ƃ��Ẳ�������ꂽ�u�I���v�Ƃ��āA����邱�ƂɂȂ�B

�@�g�D�̑�O�̕a�����ۂ́A���Ȃ���́i�����́j�Ƃ̍���`�����l���̓Ɛ���B�����邽�߁A���Ґ������������܂܋��\�̊O�����������̂ɓ������ꂽ�Ƃ��ɒ悳���B

�@�����ł́A�g�D�͊O���̍r�X�����͂ɂ�鐹���j��ւ̗\���ɐ��ߏグ���A�������C�ȋ����̂̉��l��ۑS���邽�ߍזE���Ȃ���ɓ������{��Ƃɖ��������A�ْ����ȋ^�S�ɖ��������E�ƂȂ��Č���邾�낤�B�����ɏo������̂́A��������Ȃ��O�������\���A�����̂Ɋ�@�𒍓�����ƂƂ��ɂ��̉����҂Ƃ��Ď�������o���錠�͎҂Ƃ��Ẵ��[�_�[�ł���B

�@�ȏオ�����̂Ƃ��Ď��̉����ꂽ�g�D���悷��O�̕a�����ہm��1�n�ł���B�����̑g�D��f�f����A���̒��x�͕ʂƂ��āA�����炭������g�����������\���ł����Ă��̌��ʂ�\�����邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

�@

�@����ł́A����Ⳃ͂ǂ����������̂��B

�@�����Ŏw�E���Ă��������̂́A�����̂ɂ����Ă͎i�@�ߒ����ғ����Ȃ��Ƃ������Ƃ��B���邢�͋��\�̑��҂�O���Ƃ����u�^�����v���߂����āA�Ǘ����ꂽ�i�@�ߒ����W�J����Ă���Ƃ������Ƃł���B�����Ďi�@�ߒ��̖{���́A�������L�������l�X�̋�����Ƃɂ���đÓ��ȉ�������u���_�v���邱�Ƃł������B

�@�����ł���A�a�����ۂ�悵�Ă���g�D�ɂ����ẮA���_�̌`�������A���m�ȁn�A�I���m�Ɂn�A�܈Ӂm�ˁn�A���l�m���n�y�єے�m�ʁn�Ƃ����܂̘_�����ɂ���Ď��������̄������߂���Ȃ�炩�̎x�Ⴊ�A���Ȃ킿��T���_�m��2�n�������Ă��邱�Ƃł��낤�B

�@�����āA�g�D�́u�o�G�W�v�g�v�̂��߂̏���Ⳃ́A�����̌�T���_��^���Ȃ���ւƐ������邱�Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��͂����B

�@���̌�T���_�́A�l�ƌl�̂��܂����ł̕����I������I�Ȍ����m�ȁn�̒�����A��ʉ����ꂽ���ՓI�ȊW�A���Ȃ킿�������𒊏o���邱�Ƃł���B

�@���̌�T���_�́A���̂悤�ȋ����������̓I�ȉ��l�Ƃ��ĊO�݉������A��ґ���I�ْ����͂�W�m�Ɂn�̂����Ɏ�������邱�Ƃł���B

�@��O�̌�T���_�͑��Ƒ��̌�T���_����b�Ƃ��āA�َ��ȏ��l�ɓ��������O�}���A�����̃^�u���[�̏�ɕ��u���邱�ƁA�����āu�`����`�ցv�Ǝ��鑽�����l�Ń��^�t�H���J���ȏ��l�̘A���m�ˁn��j�A�u�`�Ȃ�`�ł���v�Ƃ����{�����ӓI�Ȉ��ʊW�̂����ɕҐ����Ă��܂����Ƃł���B

�@�ȏ�̌�T���_�̌��ʁA���ׂĂ̓g�[�g���W�J���ȑ��ݓ������������ėZ�����A�g�D�̎i�@�ߒ��͕ǂ���B���̎��A�g�D�͋����̂Ƃ��Ď��̉�����A���́i�C���g���E�t�F�X�g�D���I�ȁj�a�����ۂ�悵�Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@��l�̌�T���_�́A��O�̂��ꂪ���l�̘A���̑������l����j�邱�ƂŐ������������ʓI���E�̜��Ӑ��E�����������B�����A�������b�t���邽�߁A���z�I�E�ے��I�ȊO�����E�����\���A���ʓI���E�ɋ֊��i�}���j���邢�͑S����v�̔r���̃��[�����O�}���邱�Ƃł���B�֊��̑ΏۂƂ��ꂠ�邢�͔r���������́A�܂苕�\�̑��ҁi���邢�͓����̓G�j�̑��݂������āA�O�����E�̑��ݏؖ��Ƃ���܂₩���̒u�������m���n�𐋍s���邱�Ƃł���B

�@��l�̌�T���_���������鎞�A�g�D�͑��́i�|�X�g�E�t�F�X�g�D���I�ȁj�a�����ۂ�悷�邱�ƂɂȂ�B

�@��܂̌�T���_�́A��l�̂���Ɨގ��������_���A�u�������ł͂Ȃ��ے�m�ʁn�̑������čs�����Ƃł���B���Ȃ킿�A���ʓI���E�̜��Ӑ��E���������̊�b�t�����A���܂����ɂł͂Ȃ��ے�Ƃ����l�דI�ȑ������ċ��\�̉ߋ��ɋ��߂邱�ƁA���ʓI���E�̎��Ȋ������iintegrity�j���ォ��k�y�����邱�Ƃł���B

�@�g�D�̑�O�́i�A���e�E�t�F�X�g�D���I�ȁj�a�����ۂɂ����āA�O������̊�@�i�ے�j�Ƃ������\����ĊϔO�����u�������C�ȋ����̂̉��l�v�Ƃ́A�܂��ɑ�܂̌�T���_�������o�����\�ł���B

�@

�m��1�n���ԂƎ��Ȃٖ͋��ȊW�ɂ���A���ȂƂ������݂��߂����@�͕K�����ԂɊւ�������I�Ȉُ�����ƂƂȂ�B�ؑ��q�́w���ԂƎ��ȁx�ŁA��\�I�Ȑ��_�a�ł��镪���a�ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�܂��A�����a�ƂȂ�ԓ�吸�_�a�̈�ł���P�Ɍ^�T�a�ɓ����I�Ȏ��ԍ\���́u�|�X�g�E�t�F�X�g�D���m�Ղ�̂��Ɓn�I�v�i���J�|�`�̗p��j�ƌ`�e�����B�����a�҂̈ӎ��ɂ����関���E�ߋ��E���݂���������A���e�E�t�F�X�g�D���I���m���ɐ[���N�I����Ă���̂Ƃ͈قȂ�A�T�a�҂̃|�X�g�E�t�F�X�g�D���ӎ��ɂ����Ắu���m�Ȃ関���v�Ƃ����ϔO�͂Ȃ��A�ߋ������݊����Ƃ��Ă������Ȃ����̂ł���B�����ğT�a�҂̎��ȂɂƂ��đ��҂������Ȃ���̂Ƃ��ďo�����邩�ɂ��Ă͎��̒ʂ�ł���B

�@����ɖؑ����ᒁE�N�T�a�E���^���_�a���O�̋��C�i�u�펞�͌��N�Ő���Ȑl�ł��A�Ȃ�炩�̎���ɂ���Ĉӎ�����̂����ꍇ�ɂ́A�ЂƂ����o��������悤�ȕ��ՓI�Ȕ��v�j�ƌĂсA���̖{���I�ȓ������u�C���g���E�t�F�X�g�D���v�i�Ղ�̂��Ȃ��j�ƌ`�e����B�u���݂ւ̖����Ȃ����͉i���̌��݂̌��O�v���C���g���E�t�F�X�g�D���I�ӎ��̎��ԍ\���̓����ł���B

�m��2�n�h�D���|�Y�^�K�^���́u���{��`�ƕ���ǁv�ƕ���̓Y����ꂽ�����w�A���`�E�I�C�f�B�v�X�x�ŁA�u�\���i�\�ہj�E�\���E����E���o�ҁi���ߎҁj�v�Ƃ�������A�̔�g�`�ۂɑւ��āu���Y�E�@�B�E�H��E�Z�t�v�Ƃ����p����g�p���Ă���B���̗p��@�́A�Ⴆ�u�~�]�@desir �v��{�\���̑��̃t�B�N�V���i���ȊT�O�ɂ���Đ�������̂łȂ��u�B���_�I�m�����_�I�n materialiste�v�ɕ��͂��鎋�_���B

�@�����Łu�I�C�f�B�v�X�v�Ƃ́u���Ȃ�A���n�v�ł���A�u���_���͂����ӎ����������A�����ӎ��̒��ɒ������鑀��v���u�I�C�f�B�v�X���v�ƒ�`����Ă���B�����ăh�D���|�Y�^�K�^���̓I�C�f�B�v�X���Ɏ��鐸�_���͂̌܂́u��T���� paralogisme �v��_�����i�g���h�g���邢�́h�g�Ȃ�h�g���l�ł���h�g�łȂ��h�j�Ɋ֘A�Â��Ę_���Ă���B���̂��Ƃ͑g�D�̎��Ȃ��߂���a�����ۂ̔����@�����l�@�����Ŏ����I�ł���B

�@

���A�i���W�[����_����

�@

�@�������Ȃ荞�ݓ��������ƂɂȂ��Ă���̂ɁA�c�_������ɍ������邩������܂��A�����Ŏ��́A�a�����ۂ��T���_�Ƃ������T�O���A���̌ꊴ���^�����ۂƂ͂���͂�ɁA���l�����I�Ȃ��̂Ƃ��Ĉ��������ƍl���Ă��܂��B

�@�O�߂̋c�_�́A�Љ�g�D��ΏۂƂ������͓������ɓ���邽�߂̂��̂Ȃ̂ŁA�����ł́A�O�̕a�����ۂƌ܂̌�T���_���i�����炭�ؑ��q��h�D���|�Y�^�K�^���̎v�f�ɔ����āj���̉��l���������T�O�Ƃ��đ����Ă��܂��B�������A���������g��ł���̂́A�[�w�̌��ꕗ�i�A�[�w�̘_�����i��`�ʂ��邽�߂̓���Ă𐮂��邱�Ƃł�����A�����ł́A�a�����ۂ��T���_�͕��̉��l�Â�����������A�j���[�g�����ɁA����ނ���[�w���E�̗͓�����\������ϋɓI�ȈӖ���S�����̂Ƃ��ĂƂ肠�����邱�ƂɂȂ�܂��B

�@���Ƃ��A�w�_���ƒ��w���{�N�w���_���������g�U���鋞�s�w�h�x�́A���c�����Y�́u���ݒ��S��`�v���邢�́u���ݐ��̓O��I�ȗB���_�v��u��̂Ȃ����̗B�����v���A���c�ɂ͂��܂���{�N�w�̂ЂƂ́u�����_�v�ƂȂ肤��̂ł͂Ȃ����A�Ǝw�E���Ă��܂��i37-40�Łj�B

�@�w�_���͂����ŁA�ؑ��q�R���́u�C���g���E�t�F�X�g�D���v�̊T�O�����A�u����́A�u�����o���v���̂��̂̐[�݂ł���悤�ȁu�i���̍��v�����̂܂܌��O���邱�Ɓv�i32�Łj�ł���A�u���݂ł��邱�Ɓv���u�����Ă���Ƃ������Ɓv�i34�Łj�́u�ߏ�Ƃ��ẴG�N�X�^�V�[�v�i32�Łj��u�u�A�E���v�Ǘ�ɂ����鐢�E�Ƃ̍���̌��v�i33�Łj�ɂȂ����Ă������̂ł���A�Ƙ_���Ă���̂ł��B

�@�����Ă��́u�C���g���E�t�F�X�g�D�����i���̍��v�́A�єV���ۊw�`�w�̑�ꑊ�u�����́^�A�i���W�[�^�_���v���\������Ō�̍����߂���c�_�̒[���ƂȂ���̂ł�����܂��B

�@

�i�S�X�͂ɑ����j

���v���t�B�[����

�����I���i�Ȃ��͂�E�̂肨�j1950�N�㐶�܂�B���Ɍ��ݏZ�B��N���̂ɏ����ꂽ�a�̂̈Ӗ��������ł���̂͂��������Ƃ��B�ł��A�{���Ɂu�����v�ł��Ă���̂��B�����Ɂu�Ӗ��v�Ȃǂ���̂��B�����������t���g���ĉ�����`�B���邱�Ƃ��̂��̂��s�v�c�Ȍ��ۂ��Ǝv���B

Web�]�_���u�R�[���v36���i2018.12.15�j

���F�ƃN�I���A����48�́@�����́^�A�i���W�[�^�_���i���̂S�j�i�����I���j

Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2018 All Rights Reserved.

|

| �\���i�ڎ��j�� |