|

|

|

Web評論誌「コーラ」 |

|

■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |

|

<本誌の関連ページ> |

|

■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |

Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |

|

|

■アリエッティ拾い読み

前章で引用した丸山圭三郎氏の文章(「深層意識のメタファーとメトニミー」)に、「深層の言葉の特徴である音のイメージを媒介とした連合関係」が、精神分裂病に特有の論理(推論)に通じていて、それをアリエッティは「古論理的(パレオロジカル)」と呼び、フォン・ドマールスは「擬論理的(パラロジカル)」と呼んだ、と書いてありました。

アリエッティの「パレオロジカル」という語に接したのは、記憶に残るかぎり鶴見和子著『南方熊楠・萃点の思想』が最初で、そこでは、西欧自然科学の「因果律」と仏教の「因縁」を格闘させ、必然性と偶然性とを同時にとらえる独自の方法モデル(「南方曼陀羅」と「移動する萃点(=交差点)」)を編み出した(105頁)熊楠の思考が、アリエッティやパース(偶然主義)やユング(マンダラ・シンボリズム)と並べて論じられていて、とても刺激的でした。

ところが、調べてみると、それより前に読んでいた丸山圭三郎著『言葉と無意識』や中村雄二郎著『西田幾多郎』や木村敏著『異常の構造』に、そして(迂闊なことに)市川浩著『〈身〉の構造』(講談社学術文庫、120頁)に「パレオロジカル」や「パラロジカル」の語が登場していたのでした。

で、いま手元に、シルヴァーノ・アリエティ著『精神分裂病の解釈Ⅰ』(殿村忠彦・笠原嘉監訳)を用意しました。大部の書物なので、目次と索引を手引きにざっと拾い読みをして、琴線に触れたところを切り抜きます。

1.ドマールスの原理と古論理的思考

◎ドマールスは(そしてアリエッティ自身も)「論理」という言葉を普通よりずっと広く、「認知構造」や「心(認知過程)の体制」といった意味で使っている。(320頁)

◎古論理的思考の様式は、ドマールスに由来する次の原理に基づいている。「正常人は主語が同一であるということに基づいてはじめて同一性を受け入れるが、古論理的に考える人は述語が同一であるという理由で同一性を受け入れる。」(320頁)

ドマールスの原理は「A=A+B+C」と定式化できる。等式の両辺がAという部分を共通してもっているからである。この原理によって、伝統的論理とその思考の法則、すなわちアリストテレス論理の三法則(同一律、矛盾律、排中律)は無意味化する。

◎伝統的論理学の思考法則にはライプニッツ由来の「充足理由律」が含まれる。古論理的思考は、この第四の法則と「類似した」何ものかを保有している。古論理を使う人は物理世界と心理世界を混同しているので、事象の物理的解釈の代わりに心理的説明による因果律(目的論的因果律)を用いるのである(337頁)。

◎正常人がそれと知らないで自然にアリストテレスの論理法則を使っているように、精神分裂病の患者は自然と古論理的に考える。

例えば、ドマールスの患者のひとりは、イエスと葉巻の箱と女性とは同一だと考えた。患者によれば、聖なるイエスの頭は光輪にかこまれているし、葉巻の箱には税金シールが巻きつけられていて、女は男の性的な視線にかこまれているというのだ。(323頁)

2.精神分裂病者の言葉、詩人の言葉

◎精神分裂病者の幻覚と同じような歪曲と圧縮による概念形成は、古代人や未開人の思考(神話)、夢における思考にみられる(324頁、333頁)。幼児もドマールスの原理に従って考える傾向がある(325頁)。

レヴィンの報告によれば、二十五ヶ月の幼児が自動車の写真を見て、その自動車を取り出そうとした。「われわれにとってはある対象の象徴として現われるものでも、精神分裂病患者や子供たちにとっては必ずしも象徴ではなく、その対象の複製なのであろう。」(325頁)

◎伝統的に論理学の領域で使われてきた内包、外延に加えて、「言葉表現」(バーバリゼイション)という術語を導入しよう。「内包は考えであり、外延はものであり、言葉表現は言葉である。」(349頁)

古論理的に思考する人の言葉は、内包から遊離し、外延を正確に示すことができない。その注意は「言葉表現や単語としての言葉あるいは純粋に音声的な存在としての言葉」(355頁)に集中する。言葉表現が外延の一部になって、その代用となることがある(名と対象の融合)。(359頁)

◎こうした「言葉表現の強調」は夢の中にもよく現われる(358頁)。また、いくつかの症例では「言葉表現の強調」によって、患者は韻文や詩で表現するようになる(360頁)。

市川浩氏は『〈身〉の構造』(Ⅱの2「身の生成モデル」)で、「身のはたらきの構造」をめぐって、クリストファー・アレグザンダー由来の「ツリー型」(樹状非交叉図式)や「セミ・ラティス型」(網状交叉図式)、ドゥルーズ由来の「リゾーム型」(多次元網状図式)などのモデルを示したうえで、しかし、ツリー、セミ・ラティスといった共時的均衡にあるものとして考えられた数学的概念ではなく、「さまざまな新しいファクターが生まれることによって既存の構造が歪力をうけて変容し、論理的に結びつきえないものが結びついてツリーとかセミ・ラティスでは不可能な新しい構造が発生する、そういう非合理的ないし超合理的なむすびつきの構造」を考える必要がある、としています(118頁)。

そのような新しい構造をもたらす論理を、市川氏は「癒合的同一化」の論理と呼びます。それは、フォン・ドマールスやアリエッティの「述語的同一化」の論理と、その逆の「主語的同一化」の論理の双方をまとめたものです(119-122頁)。市川氏がいう「主語的同一化」とは、次のようなものです。

市川氏は、この文章のすこし後で、いまひとつ、キリスト教神学の領域から「存在のアナロギア」という概念を引いているのですが、実は、このアナロギア、類比関係が、癒合的同一化(述語的同一化+主語的同一化)の論理がもたらす構造と、まさにアナロジカルな同型性をもっているのです。

■存在のアナロギアをめぐって

市川氏の議論のフォローをつづけます。

ささいな部分的共通性(類似性)によって主語(人物)や述語(場面)が入れ変わる、あるいは、表ではつながっていないのに深層の意味のつながりがあるといった、夢や民話や神話の経験や構造は、癒合的同一化の論理にもとづくもので、これは広い意味のメタファーの形式をとっている(隠喩的同一化)が、時間的、空間的な隣接性にもとづくメトニミーの形式をとることもある。(『〈身〉の構造』122-123頁)

市川氏はそのように述べて、癒合的同一化によるシステム全体の変形、構造変化に説き及び(128頁)、さらに、もっと複雑なシステムとして、項の重合や結節点の濃度変化によって「星雲状複合体(ネビュラス・コンプレックス)」ともいうべき構造が生じうること、そして、コンプレックスや妄想病の発生過程、新理論の形成によるゲシュタルト・チェンジ、集団心理的パニックの発生過程においても、このような癒合的同一化による構造変化がみられることを指摘します(130-131頁)。

ここで、すこし掘り下げておきたい話題が二つあります。

その一は、「間テキスト空間」という概念です。私の理解が間違っていなければ、それは、全体を内蔵しない未完結の断片としての「身」(=個別のテクスト)が星雲状に織りなす「拡張された錯綜体」であり、井筒豊子・和歌論三部作における「フィールド」(ベクトル場)の概念に直結していくものだと思います。この「間テクスト空間」のなかで、見立てや本歌取りといった和歌のレトリックすなわち「広い意味での引用」が、「新しい癒合」すなわち創造をもたらす、そのはたらき(「広い意味のメタファー」)のメカニズムというか論理を見極めておきたい、というのが第一の論点です。

その二は、トマス・アクィナス由来の「存在のアナロギア(analogia entis)」をめぐる議論です。これは、第一の論点と大いに関係する、というより、その前提をなすものであるとも言えるので(間テキスト空間にはたらく論理の原初形態としてのアナロジー)、この話題を先に、ただし第一の話題にかかわると思われる最低限のところをとりあげることにします。

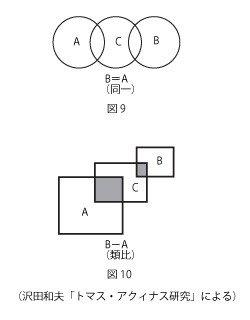

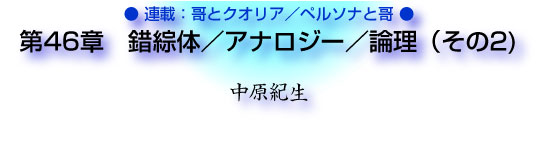

市川氏がいう、「癒合的同一化」(図9)と「アナロギア」(図10)の形式的な類似性とは、およそ次のようなことです。

まず、癒合的同一化の場合。集合Aを表わす円Aと集合Bを表わす円Bが重ならないように並置されている(集合Aと集合Bの外延は重ならない)。円Aと円Bのあいだに円C(集合C)を置き、二つの円A・Bをつなぐ。AとC、BとCはそれぞれ重なる部分(共通部分)をもつ。このとき「A=B(同一)」が成り立つ。たとえばA={いい}、B={悪い}、C={x}とおくと、「xはいい。しかるにxは悪い。ゆえにいいは悪い」が成り立つ(主語的同一化)。またA={仏}、B={糞かきべら}、C={x}とおくと、「仏はxである。糞かきべらはxである。ゆえに仏は糞かきべらである」が成り立つ(述語的同一化)。

次に、アナロギアについて。A・B・Cの三つのものが、癒合的同一化の場合と「形式的には」同じ関係を切り結び、「A~B(類比)」が成り立つ[*1]。なぜ「形式的」かというと、A=神(無限)、B=被造物(有限)、あるいはA=精神、B=物質のように、存在の次元が異なるもの(したがって、ベン図のように同じ平面上に並置することができないもの)どうしを関係づけているから。たとえば、神が存在すると言うときの「存在」と被造物が存在すると言うときの「存在」とは、同名同義でも同名異議でもない「アナロギア」の関係にある。それは、親と子が似ているといった類や種を共有するがゆえの類似ではない。結果のなかに原因が含まれているように、あるいはデュナミス(潜勢態)とエネルゲイア(現勢態)の関係のように、神(=存在を与えるもの)と被造物(=神によって存在を与えられるもの)とは、存在するものである限り似ている[*2]。

存在のアナロギアをめぐる議論は、とても奥深く、謎めいた魅力をもっています[*3]。しかし、ここではこれ以上深入りせず、先に進みます[*4][*5]。

■存在のアナロギアをめぐる若干の註

以下は私の個人的印象にすぎないが、図形が円ではなく四角形であることで、単なる集合(一般概念)だけでなく「神」や「私」といった単独の項を扱うことが可能になり、また大(四角形A)・中(四角形C)・小(四角形B)の組み合わせが、それぞれの項の存在次元の差異(遠さ)を視覚的(立体的・重層的・遠近法的)に表現している。市川氏が著書で試みた等円A・B・Cの図解よりも、沢田氏の図解の方がより濃く「古論理」的相貌を帯びている。

ところで、沢田氏は「こういう図解は誤解を招きやすいものである」と断りながら、件の図は「Aがまず第一に、Bがそれについで[由来して]、同じCを〝分有〟しているという場合」を図解したものだと書いている(44頁)。「量とか質とその主体との間にはこのような共通性があるのである。けれども創造者と被造者との間にはこのような accidens と主体との間にあるような共通性があるとはいわれない」(45頁)。つまり市川氏が採用した図は、神と被造物との間に成り立つアナロギアを図解したものではない。

沢田氏はいま一つ、「AがあることによってBがある」という場合、「一方が他方から esse をも ratio をも受けて、由来した esse をもち、倣った──反映した ens であるがゆえに〝存在するもの〟と名づけられる」(49頁)場合を図解している。それは、消失点Aから三本の投影線(他の一本は向こう側にあって見えない)が延びて長方形Bを立体的に浮き上がらせもので、これが「神と所造」「原因と結果」の間に成り立つアナロギアを図解したものである。

[*2]「アナロギア」をめぐるここでの記述は、酒井潔「アナロギアとしての世界──トマスとライプニッツ」(『中世思想研究』第25号)を参照した。

ちなみに、この論文で酒井氏は、神と被造物のアナロギアを「垂直のアナロギア」と、被造物相互のそれを「水平のアナロギア」と名づけ、多様な諸事物が「アナロギア」として様々に関係し合うところから可能になってくる「一つの統一的全体」を「世界」(mundus)と呼んでいる。この「世界」の概念は、スピノザにあっては固有の意味を持ちえないが(そこにはただ「自然」(natura)があるのみ)、「存在することは表出すること」と考えたライプニッツにあっては、諸モナドが「表出のアナロギア」に基づき「一つの全体的秩序」すなわち「世界」を形成する。

それでは、なぜ世界はそのようにアナロギアとして捉えられなければらないのか。トマスとライプニッツには一つの共通した態度が認められる。「それは、「多」ということを、スピノザのように一性の否定ないし頽落形態として言わば消極的に見るのではなく、逆に積極的に前提し、主張する立場なのである。……必然的自然観や唯物論に反対して、人間精神の個性と自由をあくまで守ろうとする、敢然とした実存的な態度決定なのであった。」

[*3]たとえば、瀧一郎「ベルクソン──アナロジーの美学」は、「ある be」を存在論として議論する西洋の「存在のアナロギア」と、「もつ have」を所有論として考察する東洋の「無のアナロギア」の中間に、「なる become」を生成論として反省するベルクソンの「形象(イマージュ)のアナロギア」(アナロギア・イマギニス)を置く。類比(アナロゴス)という経験をその論理(ロゴス)とするベルクソン的「直観の美学」をめぐる議論は興味深い。

[*4]にわか勉強で目を通したわずかな参考文献のうち、私にとって判りやすかったものをひとつ。八木雄二著『天使はなぜ堕落するのか──中世哲学の興亡』の第13章「存在の類比から概念へ──ドゥンス・スコトゥス2」。八木氏はその最初の節で、存在のアナロギアをめぐって「わたしが推測するトマスの真意」(408頁)を次のように述べている

いわく、被造物のあらゆる類において「エッセ」(存在すること)と「エッセンティア」(本質)が区別されることを指摘したのはアヴィセンアである。アヴィセンナにおいて(そして「存在概念の一義性」を論じたドゥンス・スコトゥスにあっても)エッセは「抽象的な存在」であり、エッセンティアと同じく「抽象認識の地平」で考えられていた。ところがトマスはそのエッセを、「何であるか」をめぐる「本質認識の場面」ではなく、「在るか無いか」をめぐる「判断の場面」に結びつけたのである。ここに中世哲学におけるトマスの「独創性」とその「特異性」がある。

トマスは抽象的地平にある存在をつねに感覚の地平につなげ、この両者を「存在の類比(アナロギア)」において把握した(397-398頁)。アナロギアとは「文学世界における「比喩」と、数学世界における「比」を足して二で割ったようなもの」(398頁)である。しかし、トマスにおいても新プラトン主義の存在観が背後にあると見なければならず、だとすると「抽象化された本質と一致できる存在は、「エッセ」といわれる存在であって、感覚の地平に見いだされる「在るか無いか」ではないはずである」(400頁)。トマスの説明は不備が多すぎて不器用きわまりなく、哲学者としては幼稚だということになる。

主語なしの判断の世界で真理を見いだそうとする努力は、常識を越えた神秘に到達するしかない。エックハルトがトマス神学の主知主義を通じて神秘主義に到達したように(48頁)。この「主知主義」にこそ、つまり「神のエッセの分有は、意志よりも知性にあらわれるべきだ」と考えたところにトマスの天才と特異さがあらわれている(403頁)。アリストテレス以来の常識では、形而上学で扱われる知性のはたらきは判断ではなく対象の本質認識にあるが、トマスは「在るか無いか」の知性のはたらきが「何であるか」を認識する知性のはたらきなしに独立してあるかのように扱った(405頁)。

ラテン語の「判断」は「判決」に通じている。トマスは「判断」という語に、人生をかけた確信としての「信仰の選び」を考えていたのではないか(407頁)。これが、八木氏が推測するトマスの「真意」である。

[*5]「存在のアナロギア」に限らずアナロジー全般についての土地勘を手に入れるため、バーバラ・M・スタフォード著『ヴィジュアル・アナロジー──つなぐ技術としての人間意識』を読んだ。「「ちがう」と言う時代に「同じ」をさぐる」という帯のキャッチコピーはとてもよくできていると思ったし、高山宏の「訳者あとがき」の次の言葉にも説得された。「我々のロマン派イメージやアレゴリー観を必ずや一変、というより覆滅してしまうはずの「コンテンツ」も凄いが、なによりも凄いのはあざといばかりの百学連環パフォーマンスである。」(226頁)

残念ながら本稿に「活かす」だけの読み込みはできなかった(人類史的とでも形容できる思想潮流を背景としたアナロジーとアレゴリーの比較論だけは、機会があればいつかとりあげたいと思う)が、ささやかな事柄を二点、いずれも訳者あとがきに書かれていたことだが、ここに記しておく。

ひとつは、マニエリスムをめぐって「16世紀末に生じた世界終末かと思わせるばかりの世界の断片相を前に、これまた未曽有の類比と総合の、錯乱すれすれの異[パラ]と超[トランス]の文化」(224頁)と書かれていたことで、いまひとつは「アナロジーを「対称性」と読めば中沢新一の「カイエ・ソバージュ」ともつながる」(226頁)と書かれていたこと。吉本隆明の「パラ・イメージ」に強いて訳語をあてはめると「異像」になり、(中沢新一が依拠する)マテ‐ブランコの「対称性」を「アナロジー」と読むことができるならば、その「対称原理」や「対称論理」はアナロジーの原理であり論理である。

蛇足として、当面の使い道のない事柄を一つ、これは本文から拾って追加する。「ライプニッツにとってそうであるように、パースにとっても知性は絶対的でなく遠近法的(perspectival)なものである。」(149頁)

■アナロジーの二つの型─見立て

さきに留保していた話題、市川氏がいう「間テキスト空間」における「広い意味での引用」のはたらき(「広い意味のメタファー」)は、そもそもいかなる論理、メカニズムにもとづくものなのか、という論点をとりあげます。

私が理解する「間テキスト空間」(諸断片によって星雲状に構成された錯綜体)とは、時間を繰り入れた空間(履歴空間とか歴史世界と呼ぶことができる)で、重力や電力や磁力、あるいは親和力やリビドーなどとの類比においてとらえることができるなんらかの力がはたらく「フィールド」(ベクトル場)のことでした。

そこにはたらく「なんらかの力」とは、ずいぶん曖昧な言い方ですが、たとえば、市川浩オリジナルの「身分け」、そしてこれを敷衍した丸山圭三郎の「身分け・言分け」の概念が言いあてようとしている(身と世界と言語の)「分節力」のようなものは、その「なんらかの力」の枢要な成分であろうと思います。私は、(そこに「気分け」とでも名づけられる第三の分節力を加えることができるのではないか、などと考えはじめているのですが、それはまた別の機会にとりあげることとして)、この分節する力と、これと対をなすはたらきをするもの、たとえば「関節力」とか「繋節力」とでも呼べるもの、端的に「つなぐ」力とをセットにして、そうした「分節」しつつ「つなぐ」はたらきを「アナロジー」の概念を使ってとらえてみたいと考えているのです。

最初に結論を述べておきます。それは、市川氏が「広い意味での引用」の日本的手法として挙げた見立てと本歌取りは、「間テキスト空間」においてはたらく「アナロジー」の二つの型、存在様式として位置づけることができるのではないか、そして、「見立て=ホリゾンタルな連合関係」、「本歌取り=ヴァーティカルな連辞(統合)関係」といった規定を手がかりにして、その実質を考察することができるのではないか、というものです。

以下、それぞれの項目に、前章の最終節で用いた語彙をあてはめて、関連するキーワード郡を補填し、それらの「論拠」となった素材を、渡部泰明編『和歌のルール』と尼ヶ崎彬著『日本のレトリック』から引きます。

★「見立て」=ホリゾンタルな連合関係

=交替(あれかこれか):選択:メタファー:圧縮

・実在(実像)と非実在(虚像)の連結

・ことばの力による「存在しないもの」のイメージの創出

・「もの」に対する新たな見方を作り出す効果

・「AをBに見立てる」=Bに対する態度や身構えをもってAを見るレトリック

◎鈴木宏子氏は「見立て─―風景をありえないものに一変させる、言葉の力。」(『和歌のルール』第3章)で、見立てのレトリックに「水際立った手腕」を発揮した貫之の数々の名歌のうち、「最も美しく最も不思議な」イメージを詠んだ作品として「桜花散りぬる風のなごりには水なき空に波ぞ立ちける」を挙げ、その構造について次のように論じている。

《この縹渺としたイメージは、理知的に組み立てられたことばによって、形成されています。(略)一連のことばの要となるのは、三句目の「なごり」です。「なごり」という語には、物事の過ぎ去った後に残る気配の意味の「名残」と、風が止んだあとに水面に残る浪の意味の「余波」が掛かっています。「なごり(名残/余波)」という掛詞が、ちょうど蝶番のように働いて、「桜花散りぬる風の名残」と「水なき空に立つ余波」という二つが結びついている、というのが…歌の構造です。図示すると、次のようになります。

┌──┐

〔桜花・散る・風〕→│名残│

│余波│→〔水・空・波・立つ〕

└──┘

図の上半分が実在の事物(実像)、下半分が非実在(虚像)にあたります。

さらに空に舞う「花」が「波」に見立てられることにともなって、「空」全体が「海」のイメージに置き換えられていることもわかります。(略)

…注目したいのは「空に立つ波」ではなく、「水なき空に立つ波」という打消しを含み込んだ表現が選び取られていることです。空には水などない。だから本当は波が立つはずもないことを念押しして、「波」が「見立て」によって作り出された虚像であることを強調しているのです。…ことばの力によって「存在しないもの」のイメージを作り出す「見立て」というレトリックの不可思議さを、みずからの表現の中に明示しているといえるでしょう。》(『和歌のルール』53-55頁)

◎尼ヶ崎彬氏は『日本のレトリック』第二章「見立て──視線の変容」のなかで、『毛吹草』の見立ての句「散る花は音なしの滝といひつべし」(昌意)をめぐって次のように論じている。

いわく、解釈者は「和歌俳諧を通じた日本の文学的伝統における「散る花」」の世界を話題として志向し、したがって「滝(音もなく落下する水しぶきの白い広がり)=前景」は「花(降りそそぐ桜の花びらのイメージ)=後景」に重ね描きされ、「その[解釈の]中に〈滝〉という観念は含まれない」。(57頁)

「滝」という語によって「散る花」を表す「言葉の見立て」は、「AをBとして見る」(A→B)と定式化できる。ここで「A」は見立てという行為の出発点(滝=前景)、「B」はその結果(散る花=後景)を指す。これに対して、和歌俳諧の読者の側は「BをAとして」解釈する。たとえば「冬ながら空より花の散りくるは雲のあなたは春にやあるらむ」(清原深養父)で、作者は「雪」を「花」に見立てており(ただし「散る花は」の句と違って、見立ての結果だけが記されている)、読者は「花」を「雪」として見る(解釈する)。

尼ヶ崎氏は、作者の見立てとは逆方向に行われるこの解釈行為を、歌舞伎用語を借りて「見顕(みあらわ)し」と呼ぶ。「見顕し」とは仮の姿の向うに正体を見てとること、つまり見かけは「花」、実は「雪」という見立ての構造を見破ることである。しかし、それだけではこの歌の辻褄があわない。下句に「雲のあなたは春にやあるらむ」とあるように、作者はあくまで「雪」を「花」と扱っているからだ。(59-62頁)

もっと「素朴」な例でいうと、たとえば「春雨のふるは涙か桜花ちるを惜しまぬ人しなければ」(大伴黒主)の歌を前にして、「私たちがしなければならないのは、「春雨を涙に見立てる」という物の見方そのものの獲得である。それは「涙」に対する態度や身構えをもって「春雨」を見る、ということである」(63-64頁)。

あるいは、第三章「姿──見得を切る言葉」で取りあげられた「演劇における前景優位のケース」(97頁)が判りやすいかもしれない。(これは、以前、第38章で言及した話題の「完全版」。)

以上の尼ヶ崎氏の議論をやや強引に整理すると、言葉による「見立て」は次の三つの契機から構成される。

まず、①事物事象の集合体(言葉・記号の体系)から前景としてのAと後景としてのBを切り出し、AをBとして見る=見立てる(A→B)。次に、②見立てという「物の見方」もしくはそこに実現された「主体の態度」を追体験することによって、Bに対する印象や憧憬や共感や身構えをもってAを見る=解釈する=見顕す(A←B)。かくして、③AがAであると同時にBである(重ね描き、複合、圧縮)ような仕掛けをもった表現あるいは事態が成立する(A=B)。

なお、「前景/後景」は「見立ての出発点/見立ての結果」「団十郎/弁慶」「演示/筋」等々と説明されるが、鈴木氏の議論への接続を図って「実像/虚像」「実在するもの/存在しないもの」「知覚対象物/想起対象物(言語的生成物)」などと置き換えることができる。あるいは「図/地」と言い換えてもよさそうだが、精確には、見立てにおいて「地」に相当するのは「A=B」の複合状態そのものであり、ここから「A→B」と「A←B」が「図」として浮上すると言うのが正しい。

■アナロジーの二つの型─本歌取り

★「本歌取り」=ヴァーティカルな連辞(統合)関係

=連立(あれもこれも):結合:メトニミー:置き換え

・本歌が重く低く響いている重層的で立体的な詩の空間の創造

・「内容」の表現ではなく「効果」を生みだす言葉の仕掛け

・内と外、二つの視点を同時にもたらすレトリック

・宗教的な世界観に近いものの喚起

◎錦仁氏は「本歌取り─―古き良き和歌を味わいぬき、それを自分の歌の中で装いも新たに息づかせる。」(『和歌のルール』第6章)で、定家の「駒とめて袖うちはらふ陰もなし佐野のわたりの雪の夕暮」と本歌「苦しくも降り来る雨か三輪の崎佐野の渡りに家もあらなくに」を比較して、次のように述べている。

《定家の歌をみると「佐野の渡り」は本歌と同じですが、「雨」は「雪」に、季節は「冬」になっています。さらに注意すべきは、「苦しくも」という感情表現がなく、馬に乗って旅する人の姿が一枚の絵のように浮かんでくる作り方をしていることです。衣服に積もる雪を払って休む物陰もなく、辺りは暗くなり舟もなくて川を越えられない。

読者の目の前にこんな風景が見えますが、この風景はいつまでもあるわけではない。「夕暮れ」なのでまもなく見えなくなり、雪の原は微かな夜の光を吸ってうっすらと広がるだろう。視覚が利かなくなると、そういう風景が脳裏に浮かんできます。「万葉集」とまるで異なった凄絶な美の世界。美しいけれど寒々として妖しくもただよいます。

現実体験の歌、感情の歌からの超脱。それは本歌の否定ではありません。定家の歌の底に「万葉集」の歌が重く低く響いている。それを感じるとき、定家の巧みさがよくわかる。重層的で立体的な詩の空間が創造されているのです。》(『和歌のルール』94-95頁)

◎『日本のレトリック』第八章「本歌取──創造のための引用」のなかで、尼ヶ崎彬氏は定家の「駒とめて」の歌をめぐって次のように論じている。

いわく、この歌を一気に読み下す時に生ずる印象は、旅人の侘しい心情よりも光景の絵画的な美しさの方である。しかしこの歌が本歌取りであったことを思いだすと、視点は一転して、暮れかかる雪空の下を遠く行かねばならない旅人の憂鬱と不安を呟きはじめるだろう。そのどちらの解釈が正しいのか。実は正しい解釈というものはない。おそらく定家自身、この歌に一つの正解があるなどとは考えていなかった。(229-230頁)

解釈されるべき「内容」ではなく「効果」の仕掛け。内と外、二つの視点が同時にもたらされること(「無観点」ならぬ「複視点」的もしくは「異像」的パースペクティヴ)の効果。宗教的な世界観に近いものの喚起。──ここで述べられていることは、「駒とめて」の歌に固有のことではないだろう。新歌を「前景」、本歌を「後景」と見るとき、定家はあたかも演出家のように、舞台上の演示が観客にもたらす「効果」を測定している[*]。

[*]内田樹著『レヴィナスと愛の現象学』で次のように語られる「演出家の仕事」が、本歌取りという一代限りの技法を駆使した定家の仕事を思わせる。「現象学によって対象性を明示するというのは演出家の仕事のようなものです。」(『暴力と聖性』)というレヴィナスの言葉を受けて、内田氏はこう書いている(第19章参照)。

現象学者・定家。それは、私の見立てでは、広義の貫之現象学に包摂された定家論理学の存在様式である。

★プロフィール★

中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。

Web評論誌「コーラ」35号(2018.08.15)

<哥とクオリア>第46章 錯綜体/アナロジー/論理(その2)(中原紀生)

Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2018 All Rights Reserved.

|

| 表紙(目次)へ |