|

|

|

Web評論誌「コーラ」 |

|

■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |

|

<本誌の関連ページ> |

|

■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |

Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |

|

|

(キーボード:[Crt +]の操作でページを拡大してお読みいただけます。)

不気味な童謡 澁澤龍彦『東西不思議物語』河出文庫/1982)では「不気味な童謡のこと」について触れられていた。うかつにも数年前に赤い鳥100年の特集に童謡のことを書きながら、この文章を失念していて後悔した。ここでは民衆のあいだで爆発的に流行する童謡(わざうた)は、ほうき星、日蝕、月蝕などの天体現象が、社会的なあるいは政治的な事件を暗示し、不吉な前兆のように解釈されるのと同じような感覚として、不気味な前兆のように思われていたらしいという。仮想空間が日常に入り込み境界線を溶解させてしまった現代社会でも、意外と呪術的な怖れは希薄になっていないはずだ。あらゆるモノ(コロナウイルスも含めて)が擬人化され、不気味な童謡を無音で歌いながら忍び寄ってくる気配に怯える。

飛鳥から近江朝時代にかけて、謎のような童謡がしきりに流行し、そのたびに人々は恐れおののき、何かの前兆ではないかと気に病んだりしていたようだ。そして童謡が流行しだすと、何か事件を考え、そこに因果関係を見つけ出そうとやっきになる。童謡は中世まではハヤリ歌である。『日本書紀』には、そうした童謡がいくつも記録されていると澁澤が例として挙げているのが、斉明天皇六年十二月の条に流行した意味不明の歌だ。

《まひらくつのくれつれをのへたをらふくのりかりがみわたとのりかみをのへたをらふくのりかりが甲子とわよとみをのへたをらふくのりかりが》

六十四文字の奇怪な文句だが定説がないという。斉明六年は、天皇が百済の危機を救うために、新羅に出兵しようとして船出の用意をしていた年。ゆえに、この童謡は、新羅出兵の失敗を予言したものと考えられたらしい。西郷信綱『梁塵秘抄』ちくま文庫/1990)の「いざれ独楽」から「このごろ童の口の端にかけたる怪しの今様歌」(「狭衣物語」)の「怪しの」にも目をとめた。

京都・宝厳院

撮影:寺田 操(C) 窓《窓はいつでも開かれていたけれど/誰も窓の中をのぞかなかった/窓から見られることをおそれて/向う側の道を通っていったりした》

瀧口雅子「窓」(『現代詩人全集 十』角川文庫/1963・3)に触れたとき、既視感に襲われた。目を閉じて、ふう~っと息をすると、木漏れ日をうけた木立の中にひとが住まなくなって久しい家が建っていた。通りから見える窓はいつも開いている。通行人は窓が視界に入ると背筋が寒くなるようなサインを察知する。舞台装置みたいな窓、内側のない窓。散歩道の公園やバス道から一歩、住宅街に足を踏みいれると、いきなり赤枠の窓がガラ~と大きな音をたてて開き、侵入者を拒む視線を感じたことがある。ここから先は立入禁止。窓を開いたひとの姿を見ることはかなわず、下を向いて足早に通りすぎる。詩は《窓の内側にはテーブルやコーヒー茶碗や/猫や編みかけの毛糸の代りに/窓の外と同じ自然がひろがっていた/樹の間に見えかくれする泉があり/泉に倒れかかる樹木があった けれど》と続く。

歩を進めて詩のなかの窓に近づいてみる。ポツンと窓枠を支える壁だけが残っていて、家全体が透明な膜のように揺れていた。ひとが暮らさなくなった空っぽな部屋には、草木の種が芽吹いていた。草穂の下には誰かの骸が埋まっているのではないか。それはいつのまにか行方不明になっていたわたくしの影ではないのか。手を遣ると、くるりと窓が回転して内側に身体を押しこまれた。そこには窓外からの光がかすかに入りこむ。ふたたび外にでて窓外から内側をみると、草木がぐんぐん立ち上がってきた。詩は《だれも窓をのぞいたものはなかったから/のぞいたことがないものには/窓の内側は存在しなかった/窓は外側に向いながら/ひとり内側で/さまざまな樹木の言葉にあふれた/太陽と風にすべてを相談しながら》と結ばれていた。わたくしは、ほお~っと息を吐いて、胸をなでおろした。凄い詩と出会ったものだ。詩のなかの「窓」は、ひとが近づくのを忌避しながら、しかし誰かが近づいてはこないかと獲物を待ちうけている。目があった瞬間に吸い込まれていくのだろう、想像すると怖くなる。誰ものぞけない窓だから《窓の内側は存在しなかった》のだ。詩篇は日常の「閾」を超えることをそそのかせ、さまざまな「喩」として読まれるだろう。読み手次第で「窓」は自在に姿を変える。この「窓」と出会いたかったのだろうか、わたくしは。

高橋則子歌集『窓』(現代短歌社/2021・2)には、四季折々の暮らしに投影されたモノのかたちと影、ひとの生死や挽歌、懐かしい記憶の日々が見え隠れしている。「窓」は外界と内界の「あいだ」の置かれたファインダーだと思う。ふとフェルメールの絵を引き寄せた、というのは構図には欠かせない「窓」が気にかかったからだ。「窓辺で手紙を読む女」などのようにタイトルに「窓」が記されていなくても、窓からさしこむ光が描かれた女性たちの心象をみごとに表出していた。「朝の窓」からは《柔らかき若葉動きて鉛筆を削りつゝゐるわが朝の窓》《来て動くこの単純を見むと寄る窓ちかぢかと地面に雀》を引いてみよう。庭にきて遊ぶ雀たちの姿が窓に映る。ようこそ、ゆっくり遊んでいってくださいねと窓の内から声をかける。家事を終えて机の前にひとり座す。原稿用紙に三十一文字を書きくだし、いくども推敲しているひとの手が朝の陽に透ける。窓の外では庭の草木が静かに戦ぎ、雀たちは窓辺に飛び来て、こっちをみてくださいと声をかけてくる。「曇り日」にはミモザの黄の中に立つ。《ひかりとも波ともあふれボナールの絵のごと路にミモザ見えくる》――照りつける日なら、黄の花明かりは陽のなかに吸い込まれてしまうだろう。曇り日だからこその一幅の絵になる。

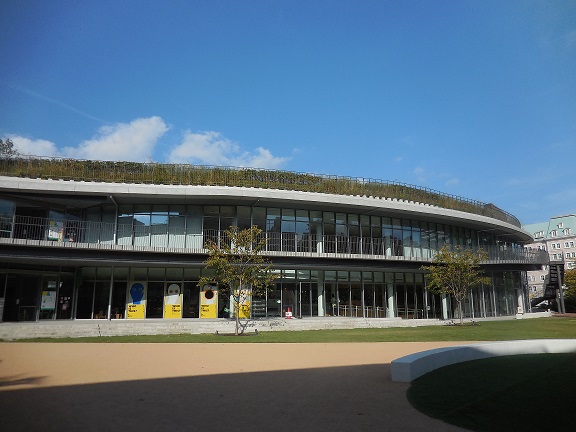

宝塚市立文化芸術センター

撮影:寺田 操(C) (個人誌「Poetry Edging」№50―2021年11月01日発行―より転載)

★プロフィール★

寺田 操(てらだ・そう)詩人。編集として『幻想・怪奇・ミステリーの館』(「エピュイ23」白地社)。詩集として『みずごよみ』(白地社)、『モアイ』(風琳堂)、評論として『恋愛の解剖学』(風琳堂)、『金子みすゞと尾崎翠──一九二○・三○年代の詩人だち』(白地社)、『都市文学と少女たち―尾崎翠・金子みすゞ・林芙美子を歩く』(白地社)、童話として『介助犬シンシアの物語』(大和書房/ハングル版はソウル・パラダイス福祉財団より)、『尾崎翠と野溝七生子』(白地社)、共著として『酒食つれづれ』(白地社)、『小野十三郎を読む』(思潮社)、『尾崎翠を読む 講演編 2』(今井出版)、2018年8月に共著『宮崎駿が描いた少女たち』(新典社)を刊行。

Web評論誌「コーラ」46号(2022.04.15)

「新・玩物草紙」不気味な童謡/窓(寺田 操)

Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2022 All Rights Reserved.

|

| 表紙(目次)へ |